Introducción

La estirpe de Leonor de Aquitania

Mujeres y poder en los siglos XII y XIII

«Cayeron dos casas en Lucca aplastando a cincuenta mujeres.» Así reza la entrada que dedican al año 1219 los Annales de Ptolomeo de Luca, una de las obras historiográficas que cuentan año por año los principales acontecimientos que sucedieron en algunas ciudades italianas en los siglos centrales de la Edad Media. Se trata de una noticia de escasa relevancia para el autor, una mínima distracción de su cometido principal de dar cuenta de los avances y retrocesos en la lucha política y militar que los emperadores de la dinastía Staufen, los gobiernos urbanos y los papas de Roma libraban en suelo italiano. Apenas una decena de palabras en un tipo de texto que siempre es árido y esquemático, aburrido hasta decir basta incluso para la mayoría de quienes nos dedicamos al estudio de la sociedad medieval. Su lectura, sin embargo, puede provocar dos reacciones opuestas: la primera y más habitual, es que pasen desapercibidas ante la abrumadora presencia de grandes hombres; la segunda, que la referencia a unas anónimas mujeres de Lucca, de las que nunca más se supo, atraiga poderosamente nuestra atención no sólo como uno de esos escasos destellos de vida que afloran en las fuentes medievales, sino porque la presencia femenina en ellas es siempre marginal.

El cronista toscano Ptolomeo de Lucca desvía momentáneamente nuestra atención y nos obliga a reconocer, como no podía ser de otra manera, que las mujeres estaban por todas partes: en las calles, en los conventos, reunidas en casas que un día se derrumbaron sin motivo aparente —¿qué hacían cincuenta mujeres juntas en dos casas en Lucca?, ¿rezaban, trabajaban, dormían, se divertían?—, en las cortes de los reyes y en los ejércitos que acudieron a las cruzadas. No es fácil, sin embargo, encontrarlas en los testimonios escritos de la Edad Media. Al fin y al cabo, es bien sabido que las historias del pasado sólo han dejado rastro de quienes, de un modo u otro, tuvieron el poder en sus manos. Y para los clérigos y monjes que dedicaron su tiempo a engrandecer las hazañas de sus patrones y de sus linajes, las mujeres carecieron de legitimidad, excepto en circunstancias particulares y siempre de manera temporal y transitoria, para ejercerlo. No sólo eso. En la pluma de los escritores medievales y en las interpretaciones que se han hecho posteriormente de sus obras, los hombres eran, por defecto y mientras que no se dijera explícitamente lo contrario, la medida de todo lo humano. Su género era, podríamos decir, neutro, porque ocupaba todo el espacio de lo que no estaba marcado a fuego como femenino. Por mucho que nos esforcemos, a no ser que veamos mujeres identificadas como tales, siempre veremos, de entrada, hombres anónimos, en las calles, en los monasterios, en las cortes de los reyes y en los ejércitos que acudieron a las cruzadas. Aunque sólo sea porque alguien decidió años después recordarlas, aunque no eran ilustres ni formaban probablemente parte de las familias dominantes en la ciudad toscana, pocas mujeres, paradójicamente, están tan vivas ante nuestros ojos como las cincuenta muertas de Lucca.

Analizar el papel de las mujeres en la historia, dotar de género a cómo se ha interpretado el pasado de la humanidad a través de los vestigios que han llegado hasta quienes nos dedicamos a su estudio, es algo más que «añadir mujeres y remover», según la gráfica y coctelera expresión de Judith M. Bennet. El avance de la investigación histórica en las últimas décadas ha transformado la forma en que se produce el conocimiento, no sólo en la manera en que se analiza la sociedad sino también en la reflexión sobre el papel de las mujeres, desafiando los cánones impuestos desde el nacimiento de la disciplina histórica que han privilegiado las acciones y las opiniones protagonizadas por los hombres. La investigación histórica, sin embargo, no sólo ha sembrado dudas. También ha sido capaz de generar una enorme cantidad de conocimiento nuevo, crítico y extraordinariamente estimulante. Partiendo, por tanto, de renovadas estructuras de análisis y de una minuciosa relectura de las fuentes medievales —fragmentadas, incompletas y difíciles de interpretar—, se ha avanzado a pasos de gigante en la reasignación del papel de las mujeres en el mundo medieval. Aunque inevitablemente estas mujeres serán siempre más numerosas, individualizadas y dotadas de una historia propia a medida que se vaya ascendiendo en la escala social.

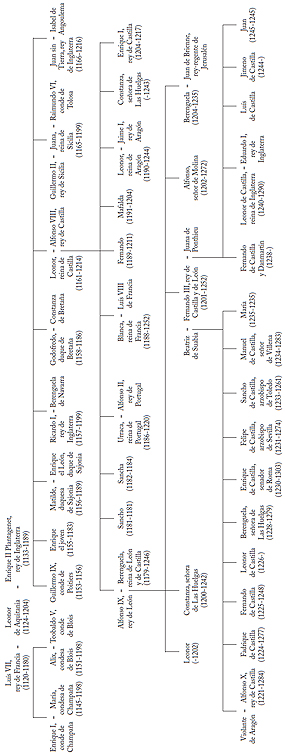

Este libro analiza tanto el poder y la capacidad de actuar y de controlar sus vidas —así como la imposibilidad de transformarlas a largo plazo— de las mujeres que ocuparon los peldaños más altos de la escala social en los siglos centrales de la Edad Media. Las mujeres ilustres, aquellas que tuvieron un nombre propio y un linaje al que se debían y bajo cuya tutela vivieron, siempre se encontraron en posición de dependencia con respecto a sus parientes varones. Dependían de ellos para casarse, para quedarse cerca de su familia o para acabar sus días en tierras lejanas, para conseguir recursos propios y, si los conseguían, para conservarlos. Su sombra, la de sus padres, esposos, hermanos e hijos, conseguía casi siempre ocultarlas en el relato de las crónicas y relegarlas en la escritura de los documentos oficiales. Muchas de ellas, sin embargo, vivieron en los escenarios del poder con sus parientes varones, participaron en sus estrategias y contribuyeron al acrecentamiento de su poder. Otras, desde los claustros de los monasterios en los que se recluyeron y donde vivieron por lo general una vida más placentera de la que les habría esperado más allá de las puertas de los conventos, mantuvieron los estrechos vínculos con sus parientes del mundo exterior.

Por mucho que fueran discutidas y deslegitimizadas, algunas de ellas disfrutaron de un poder que en principio no se contemplaba entre sus atribuciones. Hubo reinas que acuñaron moneda: no sólo ellas sino también condesas y otras mujeres poderosas tuvieron sus propios sellos, con los que validaban públicamente los documentos que hacían escribir. No obstante, y a pesar de todo, el poder de las mujeres fue siempre una anomalía que precisaba una legitimación constante. El poder que podían atesorar las mujeres se poseía de manera transitoria, lastrado por un déficit permanente de legitimidad. A corto plazo, tuvieron capacidad de maniobra dentro de un conjunto de restricciones y oportunidades. A largo plazo, se llegó a un «equilibrio patriarcal», mediante el cual las experiencias de las mujeres se transformaron aunque su estatus se mantuvo inalterable y la distancia que las separaba de los hombres no llegó nunca a reducirse.