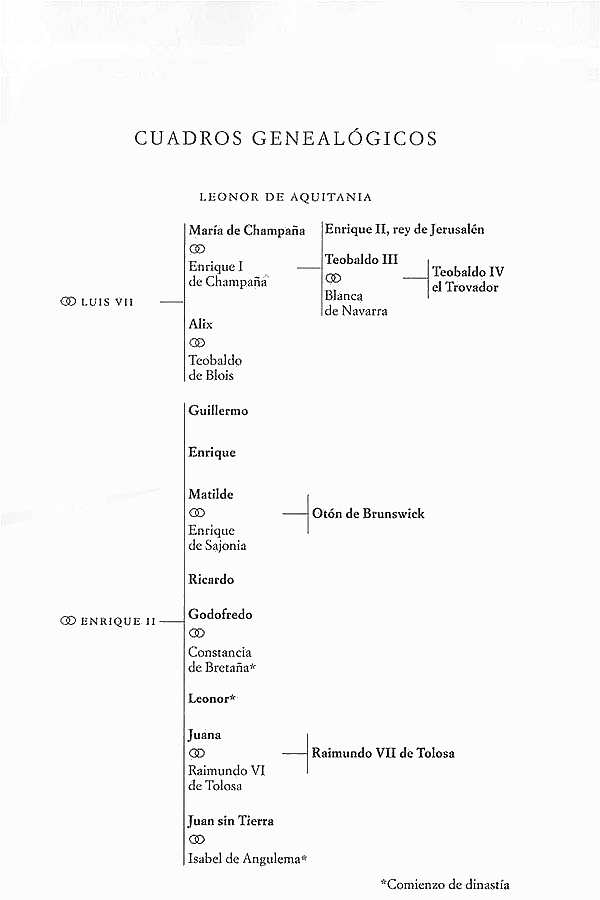

RÉGINE PERNOUD (Châteaux Chinon, 1909-París, 1998) fue una investigadora minuciosa y una brillante escritora; se doctoró en Letras en la universidad de Aix-en-Provence y fue conservadora en el Museo de Historia de Francia, en los Archivos Nacionales y en el Centro Juana de Arco de Orleans. Contribuyó con sus libros a restablecer la imagen de la Edad Media, especialmente la de sus protagonistas femeninas, en las que centró muchas de sus obras. En esta editorial han aparecido Leonor de Aquitania (2009) y Eloísa y Abelardo (2011).

PRÓLOGO

B lanca de Castilla es uno de esos personajes de nuestra historia a los que una fama sólidamente establecida y perpetuada por los manuales escolares ha catalogado de forma irremisible. Su nombre provoca comentarios invariables —automáticos, como lo son los reflejos llamados «condicionados»—. «Madre posesiva» es la primera reacción en la mayoría de los casos, seguida eventualmente de consideraciones que la sitúan entre «madrastra» y «marimacho». Era «una testaruda», «una mujer temible», una «suegra desabrida», etcétera. La impresión general, aunque no sea necesariamente peyorativa, es siempre monolítica: una mujer dura, fría, insensible…

Dicho sea de paso, los juicios de este tipo, sin apelación y sin matices, caracterizan a todos los personajes, o a casi todos, de este período de mil años al que se persiste en dar —en contra de todo rigor científico, por no hablar ya del sentido común— el nombre de «Edad Media». Aún es una suerte, después de todo, que el nombre de Blanca figure en la galería de retratos a la que se ven reducidos esos mil años en la enseñanza oficial. Pues, desde el punto de vista del historiador, el reinado de Blanca de Castilla y el de su hijo san Luis son los peor conocidos de toda nuestra historia. Se ha elaborado el catálogo completo de los hechos de los reyes anteriores, así como también de los posteriores, pero nada se ha hecho por lo que se refiere al medio siglo que ellos ocupan, ¡y qué siglo, además! El de las catedrales y de las summas, de los castillos y de las ferias, de la universidad y también de la Inquisición. El único estudio realizado científicamente, y que resulta aceptable pese a sus lagunas, es el de Élie Berger, aparecido en 1895. Por lo que atañe a Luis, se reduce a la obra del Enano de Tillemont, que se remonta a fines del siglo XVII y que novio la luz hasta 1847. Eso es todo, al margen de los relatos hagiográficos. No podemos tener, del conjunto del reinado, más que ese conocimiento forzosamente indirecto y distorsionado que se desprende de los textos literarios; el principal de ellos sigue siendo la Historia de san Luis de Joinville, que no ha conocido nunca los honores de una edición crítica.

Huelga decir que, desde el punto de vista de la erudición, todo —o casi todo— queda por hacer; y es de suponer que un estudio realizado científicamente depararía no pocas sorpresas.

En efecto, la primera vez que Blanca figura en un texto es bajo un aspecto que contradice radicalmente la imagen clásica que se tiene de ella.

Una niña deshecha en lágrimas a la que las personas allegadas a ella tratan en vano de consolar: tal aparece Blanca en el momento en que entra en la Historia. Una chiquilla sumida en la tristeza, no sabemos por qué, y que llora como se puede llorar a esa edad: tiene doce años.

Encontramos este episodio en una biografía en la que los eruditos se muestran de acuerdo en reconocer el modelo del género: La vida de san Hugo, obispo de Lincoln, redactada por un contemporáneo, Adán, abad de Eynsham, una obra única por la exactitud y abundancia de detalles que hacen de cada escena un cuadro vivo, con un regusto a leyenda dorada.

Hugo de Lincoln —al igual que muchos ingleses de aquel tiempo es un franco genuino, natural de Avalón, en el Delfinado— está de paso por París. Viene de Saint-Denis, en donde los estudiantes de la Cité parisina han salido a recibirle en corporación, pues se trata de un sabio y teólogo de gran fama. Acogido por el obispo de la ciudad, recibe la visita del hijo y heredero del rey, el joven Luis de Francia. Este, que cuenta trece años, le pide que vaya a ver a su joven esposa, Blanca de Castilla. Su matrimonio se celebró un mes antes. Ahora bien, he aquí que desde hace varios días Blanca llora, presa de una tristeza cuya causa se desconoce. Hugo se dirige enseguida al palacio de la Cité, que no está muy lejos de su residencia; va a ver a Blanca, le habla a solas. Y la jovencita deja de llorar, se sosiega y recobra la sonrisa, tras disiparse su tristeza como una nube. «De ahora en adelante se mostrará de lo más alegre, tanto de corazón como de rostro».

La vida de san Hugo está salpicada de anécdotas de este tipo, dignas de las Florecillas de san Francisco: se contaba que los niños al verle sonreían, incluidos los de pecho que sus madres le presentaban para que los bendijera. Y su poder de simpatía se extendía también a los animales, pues nunca se hace mención del santo obispo sin hablar de ese cisne domesticado que le seguía a todas partes cuando estaba en Lincoln y que no aceptaba comer sino de su mano.

Sería tentador imaginar la entrevista que pudo producirse entre el obispo —era a la sazón un hombre de edad respetable, sesentón o más— y la chiquilla. Pero ¿resulta propio decir «chiquilla»? Blanca tiene doce años; entonces esta era una edad en la que a las muchachas se las consideraba ya adultas y podían disponer de su persona. Hugo, que ha pasado toda su vida en la Gran Cartuja antes de ir a fundar la de Witham en Inglaterra y ser llamado posteriormente a la cabeza de la diócesis de Lincoln, es cierto que no ha tenido muchas oportunidades de profundizar en la psicología femenina, fuera de lo que le dicta su propia intuición personal, pero podemos estar seguros de que no se dirigió a ella como a una niña: no debió de tratar de consolarla con algunas palabras amables.

Blanca será reina; fue para hacer de ella una reina para lo que fueron a buscarla a su Castilla natal, razón por la que le hicieron cruzar los Pirineos y seguir el largo camino hasta Normandía, donde se celebraron sus nupcias.

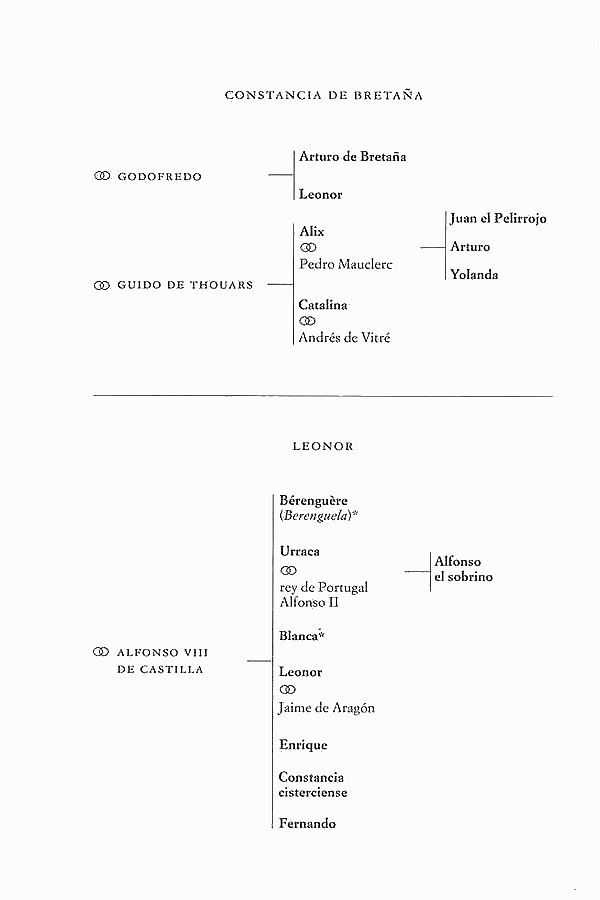

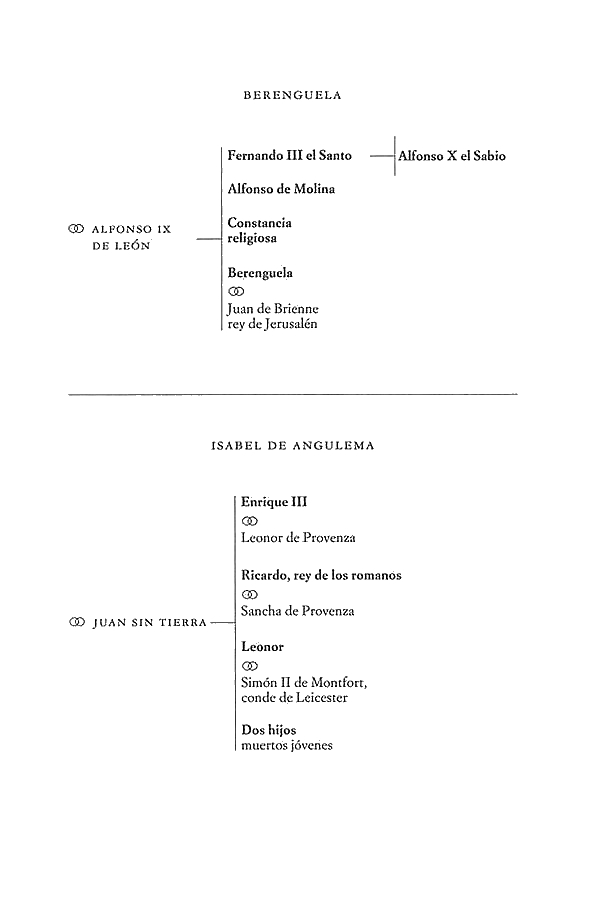

Ser reina, para la época, no era tener un papel decorativo. Era consagrarse a una tarea exigente, tomar parte activa en la administración del reino, y en ocasiones asumir esta sola. Blanca, que acaba de realizar este viaje desde las riberas del Ebro hasta las del Loira en compañía de su abuela Leonor de Aquitania, ha podido, de cuanto esta le ha contado, extraer algunas enseñanzas: a lo largo de su vida, Leonor ha plantado cara al emperador, desafiado al papa, sacado a su hijo Ricardo de la prisión, desbaratado las asechanzas que le había tendido el rey de Francia… Y la madre de Blanca, Leonor de Castilla, no demostrará al lado de su esposo menos energía, en sus castillos de Palencia o de Burgos, donde, desde lo alto de las torres, los atalayeros están listos en cualquier momento para dar la voz de alarma ante la cercanía de los moros, los vencedores del momento. La historia en que se la ha instruido le ofrece muchos ejemplos vividos, próximos y lejanos, de reinas: las duras y las frívolas, las que conocieron el destierro o la prisión, las que fueron amadas o detestadas, felices o solitarias, y aunque ninguna eligió su suerte, de ellas dependió en cada caso tener un gran destino.

Página siguiente