Introducción

La Historia, casi siempre escrita por los vencedores, suele asociar lo que considera «doctrinas del mal» a individuos concretos. Maquiavelo, por defender la primacía del poder político sobre el eclesiástico, fue erigido en autor de la doctrina basada en la máxima «el fin justifica los medios», que nos ha legado la historiografía como expresión del mal moral absoluto. Sobre él cayó la mayor condena, poner su nombre a esa doctrina. Algo parecido ha ocurrido con Marx, cuyo nombre ha quedado indisolublemente unido al del «comunismo». Y como los avatares de la historia han determinado que el comunismo haya quedado unido a personajes y hechos inquietantes (como la revolución cultural), cuando no simplemente monstruosos (como el gulag), y, sobre todo, como las experiencias comunistas en la URSS, China, Vietnam, Angola, Mozambique o Cuba, que se cobraron un enorme e inútil sufrimiento de sus pueblos, terminaron en fracaso, el marxismo, identificado con la teorización inspiradora de ese mal, ha pasado a la historia como pensamiento despreciable y diabólico. Y por tanto Marx, que en esencia solo aspiraba a la emancipación de los hombres, tanto respecto a los dioses del cielo como a ese atractivo dios la tierra que se llama «Capital», pasó a engrosar el grupo de individuos que, siendo realmente históricos en sentido de cosmopolitas, en tanto que hicieron avanzar el «espíritu universal», han sido indexados por la historia como autores del mal.

El filósofo y teórico Friedrich Engels, en su Discurso ante la tumba de Marx, dijo cosas como: «El 14 de marzo, a las tres menos cuarto de la tarde, el más grande pensador de nuestros días dejó de pensar. Es inestimable la pérdida para el proletariado militante de Europa y América y para la ciencia histórica». Enfatizó su dimensión de hombre de ciencia y lo equiparó al padre del evolucionismo: «Darwin descubrió la ley de la evolución de la naturaleza y Marx la ley del desarrollo de la historia de la humanidad». Asimismo, Engels evocó sus aportaciones a la economía («Marx descubrió también la ley que gobierna el actual modelo de producción capitalista y la sociedad burguesa que ha creado») y la riqueza de su análisis sociopolítico en la larga e intensa actividad periodística, que puede verse en sus artículos de la Rheinische Zeitung, el Vorwärts de París, el Deutsche Brusseler Zeitung, la Neue Rheinische Zeitung, el New York Tribune y muchos otros.

Por desgracia, esos méritos en el campo de las ciencias sociales no le valieron el reconocimiento de la academia de su tiempo, que le dio la espalda; ni de los gobiernos, que lo expulsaron de sus territorios; ni de los intelectuales, demócratas y conservadores, que compitieron por difamarlo. «Marx fue el hombre más odiado y calumniado de su tiempo», nos dice su amigo Engels, que cree que ese excesivo desprecio no provenía de su condición de hombre de ciencia, de categoría probada, sino de su posición política; «Marx era, ante todo, un revolucionario». Una cualidad que no acostumbra a premiar la academia, pero sí los pueblos que esperan la emancipación. De ellos recibió, por su aportación teórica y entrega a las luchas obreras, la consideración que le negaron las instituciones. Por eso concluye Engels: «Y ha muerto amado, reverenciado y llorado por millones de compañeros trabajadores revolucionarios desde las minas de Siberia a California, en todas partes de Europa y América».

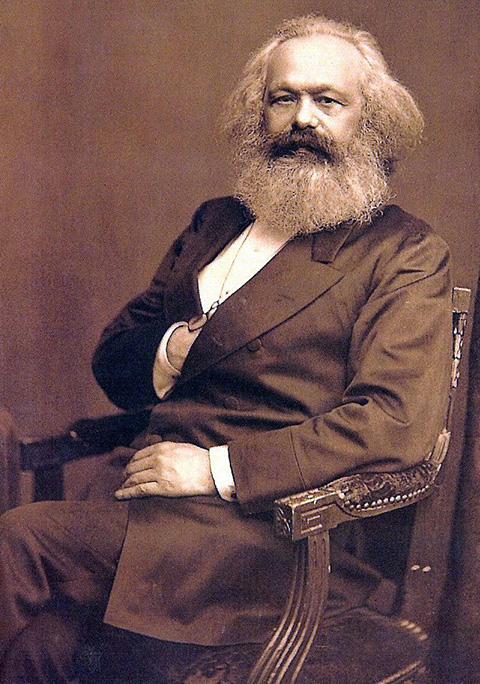

Retrato de Kart Marx realizado en 1875.

Ciertamente, son palabras de un amigo a modo de panegírico. Pero desde la otra orilla, Isaiah Berlin, en su libro Karl Marx, con palabras de cuyo desapasionamiento es más difícil dudar, reconoce: «Ningún pensador del siglo xix ejerció sobre la humanidad influencia tan directa, deliberada y profunda como Karl Marx». Excelente elogio de un antimarxista, que no ahorra retórica para resaltar que Marx no fue «escritor y orador popular», que «escribió muchísimo» pero fue poco leído; sorprendente reconocimiento a un hombre que según este ilustre liberal carecía totalmente de las cualidades de gran líder o agitador popular: «No fue un publicista de genio, como el demócrata ruso Alexandre Herzen, ni tampoco poseyó la elocuencia de Bakunin»; enigmática grandeza de quien pasó la mayor parte de su vida profesional «en relativa oscuridad en Londres, sentado a una mesa de trabajo y en la biblioteca del British Museum».

El amigo y el enemigo coinciden en la valoración de la aportación de Marx a la historia cosmopolita. Uno pronostica: «Su nombre perdurará en el tiempo, y con él su obra»; y el otro confirma: «Hacia el fin de su vida se convirtió en el conocido y admirado líder de un poderoso movimiento internacional». La influencia de Marx en la historia no se pone en entredicho, pero mientras el amigo ve en ella el efecto lógico de su grandeza como hombre de ciencia y líder revolucionario, el enemigo destaca la paradoja de que sea obra de un hombre de menguadas y contradictorias cualidades. Un hombre, según el liberal británico, con escasas apariciones públicas, rudo y sin encanto, pero del que «hasta a sus enemigos fascinaba la energía y vehemencia de su personalidad, la audacia y alcance de sus puntos de vista, así como la amplitud y brillantez de sus análisis de la situación contemporánea». Un hombre sin las cualidades de sociabilidad y seducción para hacer lo que hizo, para llegar adonde llegó.

«¡Los secretos del Terror!», le diría con sorna Marx si levantara la cabeza.

Solo el fanatismo puede negar hoy a Marx grandeza como pensador y como dirigente político. Con la muerte del hombre, y sobre todo con la marginación de sus ideas, es fácil reconocerle hoy lo que ayer se le negó. Han cambiado los tiempos y hoy Marx puede y debe ser leído e interpretado como cualquier otro gran filósofo de la historia. Examinaremos su vida en la medida en que nos ayude a comprender la evolución de sus ideas, sin entrar en anécdotas y malignidades, ni en hagiografías y exaltaciones, tan abundantes entre sus biógrafos. Tan estéril es hurgar en sus miserias forzando la paradoja como intentar embellecerlas como propias de un genio: las miserias humanas no impiden la historia, pero tampoco la hacen. Aunque tenga su atractivo, no nos interesa aquí la figura del Marx que, montado en un jamelgo a las tres de la madrugada por las calles de Bonn, escandalizaba a su gente; ni el que con otros exiliados, tras copas y canciones en abundancia, se enfrentaba a golpes con irlandeses o británicos en las tabernas londinenses, para luego correr por las calles del Soho perseguido por la policía; tampoco nos interesa esa otra figura de Marx menos difundida de padre que llora la miseria, la enfermedad y la muerte de sus hijos, o el que ya entrado en años escribe románticas cartas de amor a su esposa. Tras el imponente rostro de «el Moro», ocupado por el filósofo y el revolucionario, se oculta el hombre que sufre, siente, alimenta de poesía el alma y de correrías nocturnas el cuerpo.

Aquí nos interesa solo su pensamiento, aunque esas otras cosas no sean del todo ajenas. Su padre, encarnando la voz del superego, ya detectaba en su hijo una tensión inquietante: «Puesto que tu corazón está animado y dominado por un genio que no ha sido dado a todos los humanos, ¿será ese genio de naturaleza divina o fáustica?». Se preguntaba si bajo el desorden de su vida inquieta latía el ángel o la bestia, el genio divino o el maligno.

Para nuestro tiempo, la vida de Marx es solo un paisaje en el que situar su pensamiento, un escenario donde representarnos la génesis de una filosofía que convulsionó al mundo humano. Para comprender este hecho no basta con fundarlo en su convicción y entrega a la emancipación de los seres humanos; a esta tarea se han entregado otros muchos que hoy están más o menos olvidados. Nuestra