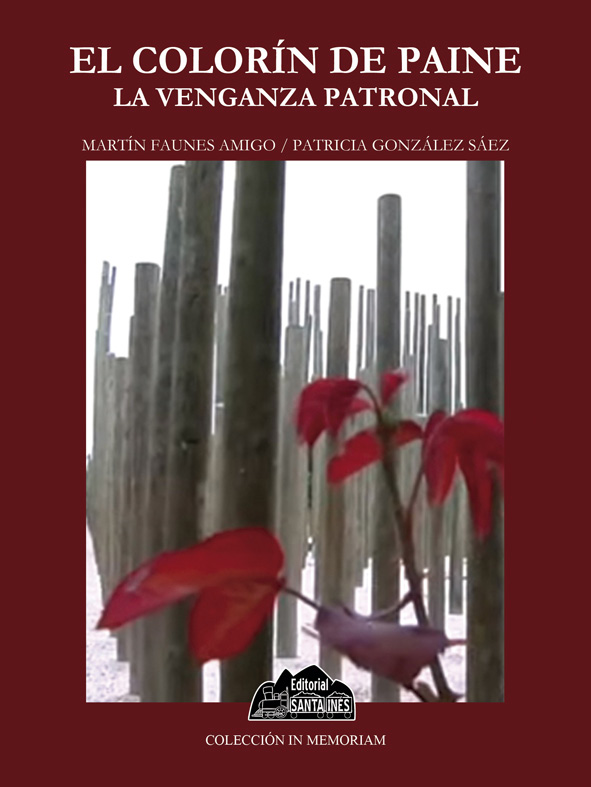

I

«Paine, algo más que sandías»

Testimonio de Alejandro Bustos González, “El Colorín de Paine”

Dedicado a esas mujeres que enviudaron

mucho antes de que les correspondiera y,

hoy, viven sus penas en un callejón humilde,

pero de la mayor nobleza.

A veces pienso que por mi mujer y los niños, debí aceptar lo que me ofrecían para que me mandara a cambiar y desapareciera para siempre, porque eso era lo que buscaban: «no verme más por Paine». Claro que yo consideré que eso habría sido venderme, y si hubiera sido por venderme habría recibido de comienzos la plata de los Carrasco y habría partido, ya que por ese tiempo no tenía que responder por mujer o hijos, porque aún no los tenía, pero sí tenía un compromiso con los finaos que nunca abandonaré. Me negué por eso. Me negué entonces, y ahora, después de todos estos años, con mayor razón seguiré negándome. Yo no me vendo.

Las cosas estaban malas, la gente estaba con pánico. Se escuchaban disparos todas las noches, de fusiles y pistolas, ráfagas de metralleta. Serían unos diez días después del golpe cuando los carabineros nos llamaron con don Carlos Pacheco y los otros compañeros, gente toda de trabajo. Carlos era el presidente del asentamiento. Les confieso sí, que yo ya había estado cerca de que me dieran de balazos, así que iba temeroso, es algo que no veo por qué tendría que ocultarlo. A mí, el mismo día doce de septiembre vinieron los carabineros a espantarme los caballos y a amenazarme diciendo que si arrancaba me iban a balear. Me llevaron después a la comisaría donde aquel zapatero maldito al que le decían «relámpago», me rapó la cabeza como si hubiese estado preparando una suela o algún cuero de chivato.

Me dejaron en el calabozo hasta que anocheció y, entonces, junto a los otros que como yo tenían presos «por sospecha» decían, nos abrieron la puerta para que escapáramos. Éramos Osvaldo y Ángel Bustos, el chiquillo de los Suárez, el Pelao Riveros y yo. Seis personas que salimos corriendo. Yo creí que iban a dispararnos por la espalda, así como para justificarse con «ley de fuga», pero igual corrí, me vine por toda la calle hacia los potreros. Toda la gente vio cómo escapábamos.

Ahora, me doy cuenta de que los pacos quizá no se atrevieron a matarnos por la gente que miraba, pero entonces no creí eso, no me di cuenta. Lo que creí es que nos habían perdonado. Uno es muy inocente o muy tonto. Por eso, cuando vinieron a citarnos de nuevo y con buenas palabras, decidimos ir. Como no habíamos hecho nada malo y ellos ya nos habían perdonado, pensamos que era mejor explicar que nosotros éramos los que éramos, o sea, personas tranquilas, además eso ellos lo sabían.

Nos recibió el carabinero Rivera, pero alcancé a ver también que en la guardia estaban Claudio, José y Víctor Sagredo, todos ellos carabineros de Paine que yo conocía bastante. En Paine todos nos conocemos y conocemos también a los de Linderos y a los de Huelquén.

Don Francisco Luzoro estaba también ahí, pero él que era civil, les daba las órdenes a los carabineros, harto raro.

—Llegaste atrasado, Colorín —me dijo, y mientras yo trataba de darle explicaciones, llamó a un carabinero a revisarme por si traía armas.

—Aquí, vai a tener que hablar todo lo que sabís porque los otros ya nos contaron que erai voh el que llevabai la batuta —eso me dijo el paco, revisándome los bolsillos.

Yo no tenía armas, así que él no me encontró nada, pero se dio cuenta de que yo tenía los bolsillos con dinero.

—¿Qué traís ahí? —me preguntó.

Eran cuarenta y cinco mil escudos que era harta plata, había vendido unos animales y ahora pienso que debí haberle dejado el dinero a mi vieja. Pero ese era mi dinero, lo había ganado bien y tenía mis derechos, aquel paco no podía robármelo. Traté de explicarle que si me lo quitaba no iba a poder comprar semillas ni abono ni nada, pero me hizo callar con un lumazo de punta en el estómago.

—Sácate los zapatos —dijo —. Tú, ya no vai a necesitar más dinero.

Después me obligaron a desnudarme y otros dos carabineros que no había visto, empezaron con que «cantara». Como yo les pregunté qué querían que cantara, me plantaron un palo en el espinazo y empezaron a darme también por los hombros con un «tonto de goma».

—Habla —gritaban —, tenís que hablar. Pero qué iba a decirles.

—A ustedes, les llegaron más de cinco mil armas, tenís que decir dónde las escondieron —dijo otro y palo tras palo.

—Voh tenís que saber porque por algo estabai inscrito, te denunciaron, tenemos veinticinco weones ahí adentro y van a tener que llegar todos los otros.

A esa altura yo les gritaba que no sabía nada de nada y que tampoco tenía armas, pero entró uno más grande y me levantó agarrao del cogote: —¿Desde cuándo erís rojo? —me preguntó al oído. Yo le respondí que siempre había tenido el pelo rojo.

—No te hagai el estúpido —gritó indignado—. Los rojos son los comunistas, weón.

A partir de ahí, comienzan con otra sarta de palos. Meta palos conmigo en la espalda y la cabeza. Alcancé a reconocer entre los que me pegaban a los carabineros Olguín, Reyes y Leiva, pero después, perdí el conocimiento. Me despertaron con un balde de agua, no podía abrir los ojos, los tenía como pelotas. Me levantaron entre tres y me sentaron en una banca.

—Tengo sed —les dije. Mejor me hubiera quedado mudo, porque trajeron una jarra de vino y me obligaron a tragarlo. Les gritaba que no, pero me lo seguían echando hasta por las narices. Traté entonces de ponerme de pie, pero uno de ellos dijo:

—A este weón hay que amarrarlo, se está haciendo el leso. Vino otro, entonces, con un alambre y me amarró las manos atrás por la nuca. Después, me empujaron de la banca para dejarme botado en el suelo. Cuando empezó a oscurecer, sacaron unas chuicas de vino y empezaron a prender fuego para un asado.

Había carabineros y civiles, la mayoría camioneros. Estaban los Carrasco, el Tito y el Toño Ruiz Tagle, el peluquero Aguilera, el Pato Meza, Miguel González, Carlos Sánchez, el Jara, el Christian Kast, Larraín y Suazo. Eran unos quince civiles y unos dieciocho carabineros. Yo los veía desde mi rincón cómo se reían y emborrachaban, pero estaba muy quieto porque cuando se acordaban de mí, se acercaban civiles o pacos a darme de puntapiés por las costillas.

Al rato, vinieron a hacerme tragar más vino y uno dijo:

—A este weón, hay que pasarlo pa’dentro, pa’que sepa lo que es canela.

Retamal, entonces, me sacó el alambre y empezaron a empujarme al calabozo. Estaba muy oscuro y parecía que había mucha gente. Apenas cerraron la puerta, las personas de adentro empezaron a preguntarme si estaba bien. «Es el Colorín», dijo uno en voz baja que no alcancé a reconocer porque entraron los pacos casi en seguida y me sacaron al pasillo.

—Tenís que decir toda la verdad, ¿son o no son comunistas los que estaban ahí adentro? Como yo les dije que no, me pescaron a cachetadas y el Moya gritaba que si estábamos metidos en la JAP, estábamos en política y éramos comunistas.

—¿En qué entrenamiento andabai metido, weón, p’tas que soi bueno pa’mentir. Se aburrieron de pegarme.

—Vamos a comer será mejor —dijo uno y me empujaron de nuevo, al calabozo. Un rato después, empecé a reconocer a los compañeros, eran todos gente re’ buena, Carlos Chávez, Luis Ramírez, Orlando Pereira, Raúl Lazo, también Calderón, el del Escorial. Empezamos a conversar entre nosotros, de quiénes éramos y si estábamos heridos; varios me preguntaban si había visto a sus esposas.

Sería, creo, la una de la mañana, cuando el paco Retamal abrió la puerta del calabozo; con él entraron Leiva y Manuel Reyes, carabineros también. Nos hicieron salir por detrás de la guardia mientras Claudio Obregón y Carrasco nos nombraban por una lista. Cuando le tocó salir a Calderón, Carrasco le dijo «vos te quedai por ahora», y lo devolvieron pa’dentro cerrándole la puerta. Atrás de la guardia, nos esperaba un furgón verde y el auto crema de los Carrasco, también estaba la camioneta verde de don Jorge Sepúlveda, la camioneta amarilla de Obregón, y el auto de González.