Prefacio

Escribí los ensayos reunidos en este volumen entre 1935 y 1936 (cuando tenía veintidós años) y los publiqué, pasudo un año, en Argelia, en una tirada muy reducida. Hace mucho que esa edición no se encuentra por ninguna parte y siempre me he negado a que EI revés y el derecho volviera a imprimirse.

No debe esta obstinación mía a ninguna razón misteriosa. No reniego de nada de cuanto se dice en estas páginas, pero siempre me pareció que eran torpes de forma. Los prejuicios que tengo a mi pesar en lo referido al arte (me explicaré más adelante) me impidieron durante mucho tiempo pensar en una reedición. Es ello, en apariencia, una gran vanidad y podría dejar suponer que mis demás escritos satisfacen todas mis exigencias. ¿Es preciso que aclare que no van por ahí los tiros? Lo único que sucede es que soy más sensible a las torpezas de El revés y el derecho que a otras que no ignoro. ¿Como explicarlo si no es admitiendo que aquellas se refieren al tema que más me importa y, dentro de un orden, lo traicionan, puedo confesar, efectivamente, que este librito tiene para mí un considerable valor testimonial. Y digo bien para mí, porque es a mí a quien da testimonio, es de mi de quien exige una fidelidad cuya hondura y cuyas dificultades yo solo sé. Querría intentar decir el porqué.

Brice Parain asegura con frecuencia que en este librito está lo mejor que he escrito. Parain está en un error. No lo digo, pues sé cuán leal es Parain, movido por esa impaciencia que siente todo artista para con aquellos que caen en la impertinencia de preferir lo que fue a lo que es. No, si está en un error es porque a los veintidós años quienes no sean unos genios apenas si saben escribir. Pero entiendo lo que quiere decir este erudito enemigo del arte y filósofo de la compasión. Quiere decir, y está en lo cierto, que hay más amor verdadero en estas páginas torpes que en todas las que vinieron después.

Cada uno de los artículos conserva, pues, en los más recóndito, ese manantial único que alimenta de por vida lo que es y lo que dice. Cuando se seca el manantial , vemos cómo, poco a poco, la obra se acartona y se resquebraja. Tales son las ingratas tierras del arte que ya no riega la invisible corriente. El artista, de pelo ya ralo y seco, cubierto de bálago, está maduro para el silencio, o para los salones, que es como decir lo mismo. En cuanto a mí, sé que mi manantial está en El revés y el derecho, en mundo de pobreza y de luz en el que viví tanto tiempo y cuyo recuerdo me ampara aún de los dos peligros contrarios que amenazan a iodo artista, el resentimiento y el contento.

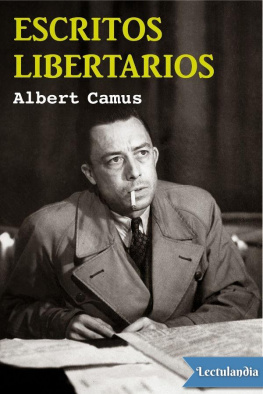

En primer lugar, la pobreza nunca me pareció una desgracia: la luz derramaba sobre ella sus riquezas. Iluminó incluso mis rebeldías. Fueron casi siempre, creo poder decirlo sin hacer trampa, rebeldías por y para todos y para que la vida de todos creciera en la luz. No es seguro que tuviera mi corazón disposición para esa clase de amor. Pero las circunstancias me ayudaron. Para enmendar una indiferencia natural, me situaron a media distancia entre la miseria y el sol. La miseria me impidió creer que todo es bueno bajo el sol y en la historia; el sol me enseñó que la historia no lo es todo. Cambiar la vida, sí, mas no el mundo que consideraba yo como mi divinidad. Así fue sin duda como entré en esta carrera incómoda en la que me hallo y me comprometí con la inocencia en una cuerda floja por la que avanzo trabajosamente sin tener la seguridad de alcanzar la meta. Dicho de otro modo, me convertí en un artista si es que es cierto que no hay arte sin rechazo y sin consentimiento.

En cualquier caso, aquel calor hermoso que imperó en mi infancia me vedó cualquier resentimiento. Vivía con apuros, pero también en algo así como el deleite. Sentía en mí fuerzas infinitas: sólo hacía falta encontrar un punto en donde aplicarlas. No era desde luego la pobreza la que obstaculizaba esas fuerzas; en África, el mar y el sol son gratis. El obstáculo estaba más bien en los prejuicios o en la necedad. Me brindaban todo tipo de ocasiones para que prosperase en mí una «castellanería» que me perjudicó mucho, de la que se burla con razón mi amigo y maestro Jean Grenier y que en vano he intentado corregir hasta que comprendí que se debía también a una fatalidad de las formas de ser. Más valía por lo tanto aceptar el orgullo propio e intentar usarlo antes que imponerse, como dice Chamfort, principios más fuertes que el carácter que se tenga. Pero, tras haberme sondeado, puedo asegurar que entre mis numerosas debilidades nunca estuvo el defecto más extendido entre nosotros, me estoy refiriendo a la envidia, auténtico cáncer de las sociedades y de las doctrinas.

No puedo atribuirme el mérito de esta afortunada inmunidad. Se la debo, ante todo, a mi gente, que carecía de casi todo y no envidiaba casi nada. Bastaron el silencio, la reserva, el orgullo natural y parco de aquella familia, que casi no sabía leer, para darme, a la sazón, las lecciones más elevadas, esas que duran siempre. Y, además, personalmente estaba demasiado ocupado en sentir para soñar con otra cosa. Aún hoy, cuando veo la vida que lleva en París alguien con una gran fortuna, en el desapego que me inspira hay con frecuencia compasión. Se dan en el mundo muchas injusticias, pero existe una de la que nunca se habla, y es la injusticia del clima. Durante mucho tiempo fui, sin saberlo, de los que se aprovechaban de esa justicia. Ya estoy oyendo las acusaciones de nuestros feroces filántropos, si es que llegan a leerme. Pretendo hacer pasar a los obreros por ricos y a los burgués por pobres para perpetuar la feliz servidumbre de unos y el poder de los otros. No, no se trata de eso. Antes bien, cuando la pobreza se conjuga con esa vida sin cielo ni esperanza que, al alcanzar la edad de hombre, descubrí en los espantosos suburbios de nuestras ciudades, entonces es cuando se consuma la injusticia suprema y la que más subleva; hay que hacer lo que sea, efectivamente, para que esos hombres se libren de la doble humillación de la miseria y la fealdad. Nací pobre en un barrio obrero, pero, no obstante, no sabía lo que era la auténtica desdicha hasta que conocí nuestros fríos arrabales. Ni siquiera tiene comparación con la miseria extrema árabe bajo cielos tan diferentes. Pero tras ver los suburbios industriales creo que nos sentimos mancillados para siempre y responsables de que existan.

No por ello deja de ser cierto lo que dije antes. Conozco a veces a personas que viven rodeadas de fortunas que no puedo ni concebir. No obstante, tengo que esforzarme para comprender que haya quien pueda envidiar esas fortunas. Viví, hace mucho, durante ocho días colmado con los bienes de este mundo; dormíamos al raso en una playa, me alimentaba con fruta y me pasaba la mitad del día en unas aguas desiertas. Aprendí entonces una verdad que siempre me ha impelido a acoger los síntomas del confort o del acomodo con ironía, con impaciencia y, a veces, con ira. Aunque vivo ahora sin la preocupación del mañana y, en consecuencia, como un privilegiado, no sé poseer. De lo que tengo, y que siempre se me brinda sin haberlo buscado, no puedo conservar nada. Me parece que no tanto por prodigalidad cuanto por una forma diferente de escatimar: soy avaricioso de esa libertad que se esfuma en cuanto aparece el exceso de bienes. No ha dejado nunca de parecerme que el mayor de los lujos coincidía con cierta indigencia. Me gustan las casas desnudas de los árabes o de los españoles. El lugar en donde prefiero vivir y trabajar (y, cosa más extraña, en donde no me importaría morirme) es la habitación de un hotel. Nunca he podido sentirme a gusto en eso que se da en llamar vida de interior (y que es con tanta frecuencia lo contrario de la vida interior); esa felicidad a la que llaman burguesa me aburre y me asusta. Incapacidad que no es, por lo demás, nada de lo que haya que vanagloriarse, pues ha contribuido no poco a nutrir mis peores defectos. Nada deseo con envidia, y estoy en mi derecho, pero no siempre pienso en los deseos de los demás y eso me quita imaginación, es decir, bondad. Cierto es que me he inventado una máxima de uso personal: "los principios debemos colocarlos en las cosas grandes; para las pequeñas basta con la misericordia». Por desgracia, nos inventamos máximas para colmar los socavones de la propia forma de ser. En mi caso, esa misericordia de la que hablo se llama más bien indiferencia. Y fácil es suponer que sus efectos son menos milagrosos.