A mi hermano

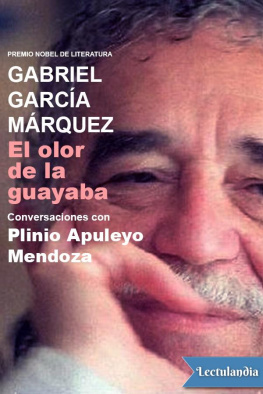

Cuando mi hermano y yo éramos niños mi padre nos hizo prometerle que pasaríamos con él la víspera del Año Nuevo del 2000. Nos recordó ese compromiso varias veces a lo largo de nuestra adolescencia y su insistencia me incomodaba. Con el tiempo llegué a interpretarla como su deseo de estar vivo para esa fecha. Él tendría setenta y dos años y yo cuarenta, el siglo XX llegaría a su fin. En mi adolescencia esos hitos no podían parecer más lejanos. Después de que mi hermano y yo nos hicimos adultos la promesa se mencionaba rara vez, aunque en efecto todos estuvimos juntos la noche del nuevo milenio en su ciudad favorita, Cartagena de Indias. «Tú y yo teníamos un trato», me dijo mi padre con timidez, quizás también algo incómodo por su insistencia. «Es cierto», le dije, y nunca volvimos a tocar el tema. Vivió quince años más.

A finales de sus sesentas, le pregunté qué pensaba de noche, después de apagar la luz. «Pienso que esto ya casi se termina.» Luego agregó con una sonrisa: «Pero aún hay tiempo. Todavía no hay que preocuparse demasiado». Su optimismo era sincero, no solo un intento de consolarme. «Un día te despiertas y eres viejo. Así no más, sin aviso. Es abrumador», agregó. «Hace años escuché que llega un momento en la vida del escritor en que ya no puede escribir una extensa obra de ficción. La cabeza ya no puede contener la vasta arquitectura ni atravesar el terreno traicionero de una novela larga. Es cierto. Ya lo siento. Así que, de ahora en adelante, serán textos más cortos.»

Cuando tenía ochenta años, le pregunté qué se sentía.

—El panorama desde los ochenta es impresionante. Y el final se acerca.

—¿Tienes miedo?

—Me da una enorme tristeza.

Cuando recuerdo esos momentos, me conmueve de verdad su franqueza, sobre todo dada la crueldad de las preguntas.

Llamo a mi madre entre semana una mañana de marzo de 2014, y me dice que mi padre lleva dos días en cama por un resfriado. No es raro en él, pero me asegura que esta vez es diferente. «No come y no se quiere levantar. Ya no es el mismo. Está apático. Así empezó Álvaro», agrega, refiriéndose a un amigo de la generación de mi padre que había muerto el año anterior. «De esta no salimos», es su pronóstico. Después de la llamada no me preocupo, porque la predicción de mi madre puede atribuirse a la ansiedad. Hace rato que está en una etapa de la vida en la que los viejos amigos se mueren con cierta frecuencia. Y le ha dado muy duro la reciente pérdida de dos de sus hermanos menores y más queridos. Sin embargo, la llamada hace volar mi imaginación. ¿Así es como empieza el final?

Mi madre, quien ha sobrevivido dos veces al cáncer, debe ir a Los Ángeles para hacerse unos exámenes médicos, por lo que se decide que mi hermano volará desde París, donde vive, a Ciudad de México para estar con nuestro padre. Yo estaré con nuestra madre en California. Tan pronto como mi hermano llega, el cardiólogo y médico tratante de mi padre le informa que mi padre tiene neumonía y que sería más fácil para el equipo si pudieran hospitalizarlo para hacerle más pruebas. Parece que había estado sugiriéndole eso a mi madre al menos en los últimos días, pero ella se había mostrado reticente. Tal vez le tenía miedo a lo que descubriría un examen físico a fondo.

Las conversaciones telefónicas con mi hermano en los siguientes días me permiten hacerme una idea de la estadía en el hospital. Cuando mi hermano registra a mi padre, la administradora salta en su silla con emoción al escuchar su nombre. «Dios mío, ¿el escritor? ¿Le importaría si llamo a mi cuñada y le cuento? Tiene que enterarse de esto.» Él le ruega que no lo haga y ella cede de mala gana. Ubican a mi padre en una habitación relativamente aislada al extremo de un pasillo para proteger su privacidad, pero en cuestión de medio día médicos, enfermeras, camilleros, técnicos, otros pacientes, el personal de mantenimiento y aseo, y tal vez hasta la cuñada de la administradora, se asoman a su puerta para echarle un vistazo. La reacción del hospital es restringir el acceso al área. Además, los periodistas han empezado a reunirse frente a la entrada principal del hospital y se publica la noticia de que se encuentra grave. No hay duda de que nos hablan fuerte y claro: la enfermedad de mi padre será en parte asunto público. No podemos cerrar la puerta del todo porque gran parte de la curiosidad que genera proviene de la preocupación, la admiración y el cariño. De niños, nuestros padres invariablemente se referían a nosotros, con razón o sin ella, como los niños mejor portados del mundo, de modo que tenemos que cumplir la expectativa. Debemos responder a este reto, tengamos o no la fuerza necesaria, con cortesía y gratitud. Tendremos que hacerlo de manera que mi madre sienta que la línea entre lo público y lo privado, dondequiera que esté dadas las circunstancias, se respeta rigurosamente. Esto siempre ha tenido una enorme importancia para ella, a pesar de o tal vez debido a su adicción por los más escabrosos programas de chismes de la televisión. «No somos figuras públicas», le gusta recordarnos. Sé que no publicaré estas memorias mientras ella pueda leerlas.

Mi hermano no ha visto a mi padre desde hace dos meses y le parece que está más desorientado que de costumbre. Mi padre no lo reconoce y está nervioso porque no sabe dónde está. Lo calma un poco la presencia de su conductor y su secretaria, que se turnan para visitarlo, y uno de ellos, o la cocinera o la empleada doméstica, pasa la noche con él en el hospital. No hay razón para que mi hermano se quede, pues mi padre necesita un rostro más familiar si se despierta en medio de la noche. Los médicos le preguntan a mi hermano cómo ve a mi padre en comparación con unas semanas atrás, ya que no pueden asegurar que su estado mental sea producto de la demencia o de su debilidad actual. No está del todo alerta ni puede responder preguntas sencillas de manera coherente. Mi hermano confirma que, aunque se ve un poco peor, así ha estado desde hace muchos meses.

Este es uno de los principales hospitales universitarios del país, de modo que temprano en la primera mañana aparece un médico con una docena de internos. Se agrupan al pie de la cama y escuchan mientras el médico revisa la condición y el tratamiento del paciente; y es evidente para mi hermano que los jóvenes médicos no tenían idea de quién es la habitación a la que acaban de entrar. Su paulatina comprensión puede verse en cada rostro a medida que lo observan con una curiosidad que apenas disimulan. Cuando el médico les pregunta si tienen alguna pregunta, todos niegan con la cabeza y lo siguen hacia la salida como patitos.

Por lo menos dos veces al día, cuando llega o sale del hospital, el tumulto de reporteros llama a gritos a mi hermano. Como un caballero de comienzos del siglo XIX , nunca falta a la cortesía y por tanto es físicamente incapaz de ignorar a un ser humano que se dirija a él directamente. Por eso, cuando le preguntan: «Gonzalo, ¿cómo está tu padre hoy?», se siente obligado a acercarse al grupo y queda atrapado en una improvisada rueda de prensa. Veo los clips en televisión y él, aunque nervioso, se desenvuelve muy bien, impulsado por pura disciplina. Lo exhorto a dejar esa costumbre. Le explico que cuando uno ve una fotografía de una estrella de cine saliendo de aparente mal humor de un café, con la cabeza inclinada e ignorando el mundo a su alrededor, no está siendo grosera ni arrogante. Tan solo intenta llegar a su auto lo más pronto posible con algo de dignidad. Me escucha con la inquietud de alguien a quien quieren convencer de participar en un crimen. Cuando finalmente acepta mi recomendación, no deja de sentirse culpable, pero admite que, con el tiempo, podría asimilar algunas de las costumbres paganas del mundo del espectáculo.

Página siguiente