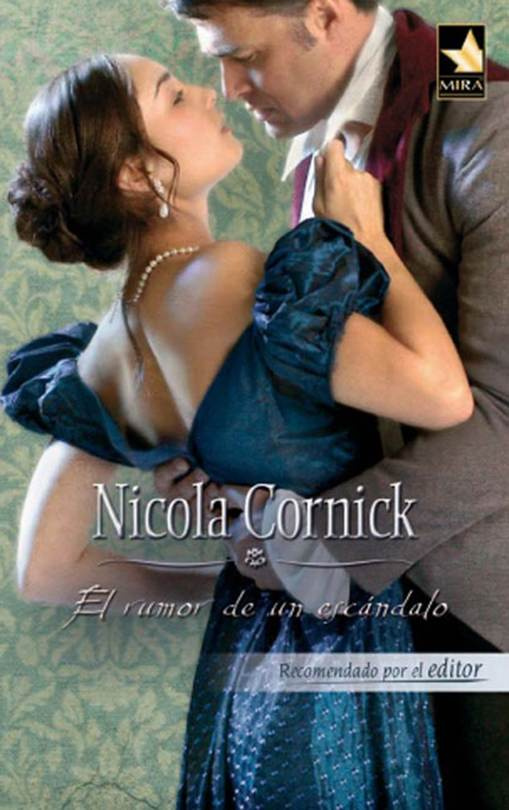

Nicola Cornick

El rumor de un escándalo

Mujeres escandalosas, 1

Título Original: Whisper of Scandal

Traducido por: Fernando Hernández Holgado

Con una hueste de furiosas fantasías

por mí comandada,

con una ardiente lanza y un caballo de aire

hacia la tierra salvaje me aventuro.

Por un caballero de fantasmas y sombras

soy convocado a torneo,

diez leguas más allá del fin del ancho mundo.

Paréceme que ya no hay viaje.

Anónimo,

La Canción de Tom O'Bedlam,

en torno a 1600.

PRIMERA PARTE

La viuda de hierba

Definición: una «viuda de hierba» es una esposa cuyo marido se espera que retorne después de un plazo limitado de ausencia, habitualmente tras un viaje. La «hierba» se refiere al colchón, generalmente relleno de la misma. La «viuda» es abandonada sobre la hierba-colchón. Ello podría sugerir la idea de que la esposa abandonada ha sido «puesta a pastar», según la coloquial expresión. El término suele aplicarse «con una sombra de malignidad», a modo de comentario ambiguo y provocador.

Londres, mayo de 1811

Llegaba tarde. Año y medio tarde.

Alex Grant se detuvo en la entrada de la casa londinense de lady Joanna Ware, en Half Moon Street. De haber esperado ver alguna señal de duelo, se habría quedado profundamente decepcionado. No había crespones negros en las contraventanas, y la aldaba de plata que daba la bienvenida a los visitantes había vuelto a ser instalada. Lady Joanna, según parecía, ya había dado por concluido el luto justo un año después de que la noticia de la muerte de su marido llegara a sus oídos.

Alex alzó la aldaba y la puerta principal se abrió silenciosamente. Un mayordomo apareció ante él, todo vestido de negro. Era demasiado temprano para la hora de las visitas. El mayordomo consiguió hacer evidente ese hecho, así como su desaprobación, con un leve arqueamiento de cejas.

– Buenos días, milord. ¿En qué puedo serviros?

«Milord». Aquel hombre no lo conocía y sin embargo había reconocido su categoría social con cierta exactitud. Era impresionante: justo lo que habría esperado del mayordomo de una figura tan prominente y destacada de la alta sociedad como lady Joanna Ware.

– Me gustaría ver a lady Joanna, por favor.

Eso no era exactamente verdad. Tenía muy pocas ganas de ver a lady Joanna Ware: únicamente un férreo sentido del deber, la obligación que sentía para con un colega fallecido, lo había empujado a presentar sus condolencias a la viuda. Además, la evidente falta de luto, que en el fondo no era más que falta de respeto a una persona tan eminente y respetada como David Ware, había despertado su indignación.

El mayordomo se había hecho a un lado para dejarlo entrar en el vestíbulo, pese a que su expresión todavía reflejaba dudas. El elegante suelo de baldosas blancas y negras se extendía hasta el nacimiento de una escalera curva. Dos altos criados de librea, gemelos idénticos, según pudo observar Alex, montaban guardia como estatuas a cada lado de una puerta cerrada. De repente, desde el otro lado llegó hasta Alex una estridente voz femenina que consiguió estropear de algún modo aquella escena de aristocrática elegancia:

– ¡Primo John! ¡Haced el favor de levantaros y cesar de acosarme con todas esas ridículas propuestas de matrimonio! Además de aburrirme, me estáis ensuciando mi alfombra nueva. La he comprado para lucirla, no para que se deteriore bajo las rodillas de molestos pretendientes.

– Lady Joanna está ocupada, señor -informó el mayordomo a Alex.

– Al contrario. Acaba de anunciar que no lo está -atravesó el vestíbulo y abrió la puerta, ignorando la ahogada exclamación de escándalo del mayordomo y disfrutando con las consternadas expresiones de los criados gemelos.

La sala en la que entró era una luminosa biblioteca, pintada en blanco y amarillo limón. La chimenea estaba encendida, pese a la calidez de aquella mañana de mayo. Un perrito gris, adornado con un lacito azul en lo alto de la cabeza, que descansaba al lado del fuego, alzó la cabeza para clavar en Alex una inquisitiva mirada. Un aroma a lilas y a cera de abejas flotaba en el aire.

La habitación era cálida y acogedora. Alex, que hacía cerca de siete años no conocía la placidez de un hogar y que tampoco había sentido la necesidad de disfrutar de ninguno, se quedó sorprendido. Descansar en una sala semejante, elegir un libro de aquellas estanterías y servirse un brandy de la licorera, antes de hundirse en una cómoda butaca frente a la chimenea, se le antojó de pronto la mayor de las tentaciones.

Pero se equivocaba. Porque la mayor de las tentaciones era la mujer que se hallaba al pie de los altos ventanales, con el sol arrancando reflejos entre dorados y cobrizos a su preciosa melena color castaño. Su rostro era un óvalo perfecto; los ojos, de un azul violeta; la nariz, pequeña y recta. Todo ello se completaba con una boca de labios indecentemente sensuales, de tan rojos y llenos como parecían. No era convencionalmente bella en ningún aspecto. Demasiado alta, demasiado esbelta, demasiado angulosa, pero nada de eso importaba un ápice. Con un vestido mañanero rojo cereza y una cinta a juego en el pelo, estaba deslumbrante. No había allí rastro alguno de luto que oscureciera la vida y la vitalidad que emanaba de su persona.

Pero Alex dispuso de poco tiempo para apreciar la belleza de lady Joanna Ware, porque ésta ya lo había visto y corría en ese momento hacia él.

– ¡Querido! ¿Dónde os habíais metido? ¡Llevo horas esperándoos! -se lanzó a sus brazos-. ¿Tan mal estaba el tráfico en Piccadilly?

Sintió su cuerpo cálido y suave, como si hubiera sido diseñado específicamente para encajar con el suyo. Un estremecimiento de asombro lo recorrió ante aquella sensación de íntimo reconocimiento. Olía a flores de verano. Por un instante vio su rostro alzado hacia él, con sus ojos violeta muy abiertos… antes de que lo tomara de la nuca para atraerlo hacia sí y darle un beso en los labios.

Entró en un estado de excitación tan intenso como instantáneo. El cuerpo entero de Alex reaccionó a la irresistible seducción de sus labios, tan frescos, tan suaves, tan tentadores. De pronto ya no fue capaz de pensar en otra cosa que no fuera la presión de su cuerpo contra el suyo, o la absoluta necesidad de llevársela a la cama. O a la cama de ella, que presumiblemente estaba más cerca.

Pero ya lady Joanna había empezado a apartarse, dejándolo con nada más que la promesa del paraíso y una incómoda excitación. Sus labios se detuvieron sobre los suyos durante un segundo más y Alex casi gruñó en voz alta. Para entonces un brillo travieso ardía en sus ojos violeta mientras bajaba la mirada a su pantalón.

– ¡Vaya, querido, qué contento os habéis puesto de verme!

Si le estaba llamando «querido», era precisamente porque no tenía la menor idea de quién era, se recordó Alex mientras se refugiaba estratégicamente detrás de un escritorio lleno de libros, con la intención de esconder su demasiado obvia incomodidad. Pero le sonrió, desafiante. Si ella podía utilizarlo de una manera tan descarada, él bien podría comportarse con la misma falta de escrúpulos. Se lo merecía por manipularlo de aquella forma cuando no tenía la menor idea de quién era, y a buen seguro le importaría aún menos. Decidió, pues, seguirle el juego:

– ¿Qué clase de hombre no reaccionaría así, cariño mío? Mi impaciencia es absolutamente disculpable. Tengo la sensación de que han pasado días, más que horas, desde que abandoné vuestro lecho -ignoró su ahogada exclamación y se volvió hacia el otro ocupante de la sala, un tipo rubicundo y de mediana edad que los había estado observando boquiabierto y con ojos como platos-. Lamento no recordar vuestro nombre, señor… -murmuró Alex-, pero me temo que habéis llegado tarde en vuestras demostraciones de amor. Lady Joanna y yo… -dejó la frase sin terminar, de manera insinuante.

Página siguiente