En Budapest un equipo de cirujanos tuvo que operar a Gyoergyi Szabo, aprendiz de impresor de diecisiete años quien, consternado por la pérdida de su amada, compuso el nombre de esta con caracteres tipográficos y, a continuación, se los tragó.

Time de 28 de diciembre de 1936

Introducción: Letras de amor

E l 12 de junio de 2005, un hombre de unos cincuenta años hablaba ante una multitud de estudiantes de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, sobre sus días como alumno en una institución no tan prestigiosa, Reed College, en la ciudad de Portland, Oregón. «Todos los carteles que se veían en el campus y todas y cada una de las etiquetas que marcaban los cajones estaban bellamente caligrafiadas a mano», recordó. «Como yo había dejado los estudios y no tenía que ir a las clases normales, decidí apuntarme a un curso de caligrafía para aprender a escribir así. Aprendí acerca de las fuentes con serifa y sin serifa, de la variación en el espacio existente entre las letras según la combinación de estas, acerca de qué es lo que hace grande la tipografía. Era hermoso, lleno de historia y artísticamente sutil, de un modo que la ciencia no es capaz de capturar. Y lo encontré fascinante».

En aquella época, ese estudiante que había abandonado los estudios creía que nada de lo que había aprendido tendría una aplicación práctica en su vida. Pero las cosas cambiaron. Diez años después, ese hombre, llamado Steve Jobs, diseñó el primer ordenador Macintosh, una máquina con una insólita característica: contaba con una amplia gama de fuentes tipográficas. Jobs decidió incluir tipos conocidos, como Times New Roman y Helvetica, y otros de nuevo diseño, en cuyos aspecto y nombre evidentemente se implicó en persona. Estos fueron bautizados en honor a ciudades por las que sentía afecto, como Chicago y Toronto. Quería que cada uno de ellos fuera tan distinto y hermoso como la caligrafía que se había encontrado una década antes, y al menos dos de ellos, Venice y Los Angeles, parecían escritos a mano.

Era el comienzo de algo: un cambio sísmico en nuestra relación cotidiana con las letras y con la tipografía. Una innovación que, en diez años, puso la palabra «fuente» —hasta entonces un tecnicismo de los ámbitos del diseño y la impresión— en boca de todos los usuarios de ordenador.

Hoy no es fácil encontrar los tipos originales de Jobs, lo cual no es tampoco demasiado grave: estaban muy pixelados y eran incómodos de manejar. En cualquier caso, la posibilidad de cambiar de una fuente a otra parecía cosa de tecnología alienígena. Antes de la llegada del Macintosh en 1984, los ordenadores ofrecían un solo tipo de letra, y para darle formato de cursiva había que encomendarse a la buena fortuna. Ahora llegaban multitud de alfabetos que daban lo mejor de sí para recrear algo a lo que ya estábamos acostumbrados en el mundo real. El principal fue  , que Apple usó para todos sus menús y ventanas de diálogo en pantalla, hasta llegar a los primeros iPod. Podían elegirse también, no obstante, esas antiguas letras góticas que parecían caligrafiadas por un amanuense de la época de Chaucer (

, que Apple usó para todos sus menús y ventanas de diálogo en pantalla, hasta llegar a los primeros iPod. Podían elegirse también, no obstante, esas antiguas letras góticas que parecían caligrafiadas por un amanuense de la época de Chaucer (  ), ordenados tipos de letra de origen suizo que simbolizaban modernidad empresarial (

), ordenados tipos de letra de origen suizo que simbolizaban modernidad empresarial (  ) u otros, altos y airosos, que bien podrían haber ornamentado la carta del restaurante de un trasatlántico (

) u otros, altos y airosos, que bien podrían haber ornamentado la carta del restaurante de un trasatlántico (

). Había incluso un

). Había incluso un

, tipo que parecía creado a partir de letras recortadas de un periódico, muy útiles para tediosos proyectos escolares y para pedir rescates.

, tipo que parecía creado a partir de letras recortadas de un periódico, muy útiles para tediosos proyectos escolares y para pedir rescates.

IBM y Microsoft no tardarían en ponerse manos a la obra con el fin de copiar la iniciativa de Apple, mientras las impresoras domésticas (novedoso producto en la época) comenzaron a ser publicitadas no solo por su velocidad sino por su variedad de fuentes. Hoy, el término desktop publishing, o autoedición, evoca un mundo de invitaciones de boda horteras y revistas locales cutres, pero entonces significó la gloriosa emancipación de la tiranía impuesta por los tipógrafos profesionales y del incordio de frotar láminas de Letraset. Un cambio personal del tipo de letra realmente permitía transmitir un mensaje propio: un paso creativo hacia la expresividad y una liberadora dimensión lúdica de las palabras.

Chicago en uno de los primeros iPod.

Hoy día no existe libertad artística cotidiana más sencilla que la ofrecida por el menú desplegable de fuentes. Hasta ahí llegan la marea de la historia y el eco de Johannes Gutenberg cada vez que apretamos una tecla. Pueblan ese menú nombres que reconocemos: Helvetica, Times New Roman, Palatino o Gill Sans. Tipos que se dirían sacados de ajados legajos y manuscritos: Bembo, Baskerville y Caslon. Una puerta al buen gusto: Bodoni, Didot y Book Antiqua. Y también el riesgo del ridículo: Brush Script, Herculanum y Braggadocio. Hace veinte años apenas los conocíamos pero hoy todos tenemos nuestros favoritos. Los ordenadores ponen a nuestra disposición todo tipo de letras, un lujo que jamás habríamos imaginado en la época de las máquinas de escribir.

En cualquier caso, ¿qué impresión buscamos crear, cuál es nuestra motivación para escoger  en lugar de

en lugar de  , o la de un publicista cuando elige

, o la de un publicista cuando elige  y desecha

y desecha

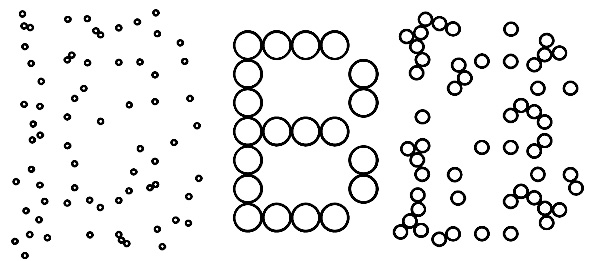

? Cuando decidimos utilizar un tipo de letra, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Quiénes crean esas fuentes y cómo trabajan? Y ¿por qué necesitamos tantas? ¿Qué tienen que ver con nosotros los nombres Alligators, Accolade, Amigo, Alpha Charlie, Acid Queen, Arbuckle, Art Gallery, Ashley Crawford, Arnold Böcklin, Andreena, Amorpheus, Angry o Anytime Now? ¿Y Banjoman, Bannikova, Baylac, Binner, Bingo, Blacklight, Blippo o Bubble Bath? (Y qué bien suena Bubble Bath —«baño de espuma»—, con sus pequeños círculos flotantes que parecen a punto de estallar y empaparnos la página).

? Cuando decidimos utilizar un tipo de letra, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Quiénes crean esas fuentes y cómo trabajan? Y ¿por qué necesitamos tantas? ¿Qué tienen que ver con nosotros los nombres Alligators, Accolade, Amigo, Alpha Charlie, Acid Queen, Arbuckle, Art Gallery, Ashley Crawford, Arnold Böcklin, Andreena, Amorpheus, Angry o Anytime Now? ¿Y Banjoman, Bannikova, Baylac, Binner, Bingo, Blacklight, Blippo o Bubble Bath? (Y qué bien suena Bubble Bath —«baño de espuma»—, con sus pequeños círculos flotantes que parecen a punto de estallar y empaparnos la página).

Bubble Bath: grosor fino, medio y negrita.

Existen más de 100 000 tipos de letra. ¿Por qué no limitarnos a media docena, más o menos? A las más habituales: Times New Roman, Helvetica,

, que Apple usó para todos sus menús y ventanas de diálogo en pantalla, hasta llegar a los primeros iPod. Podían elegirse también, no obstante, esas antiguas letras góticas que parecían caligrafiadas por un amanuense de la época de Chaucer (

, que Apple usó para todos sus menús y ventanas de diálogo en pantalla, hasta llegar a los primeros iPod. Podían elegirse también, no obstante, esas antiguas letras góticas que parecían caligrafiadas por un amanuense de la época de Chaucer (  ), ordenados tipos de letra de origen suizo que simbolizaban modernidad empresarial (

), ordenados tipos de letra de origen suizo que simbolizaban modernidad empresarial (  ) u otros, altos y airosos, que bien podrían haber ornamentado la carta del restaurante de un trasatlántico (

) u otros, altos y airosos, que bien podrían haber ornamentado la carta del restaurante de un trasatlántico (

). Había incluso un

). Había incluso un

, tipo que parecía creado a partir de letras recortadas de un periódico, muy útiles para tediosos proyectos escolares y para pedir rescates.

, tipo que parecía creado a partir de letras recortadas de un periódico, muy útiles para tediosos proyectos escolares y para pedir rescates.

en lugar de

en lugar de  , o la de un publicista cuando elige

, o la de un publicista cuando elige  y desecha

y desecha

? Cuando decidimos utilizar un tipo de letra, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Quiénes crean esas fuentes y cómo trabajan? Y ¿por qué necesitamos tantas? ¿Qué tienen que ver con nosotros los nombres Alligators, Accolade, Amigo, Alpha Charlie, Acid Queen, Arbuckle, Art Gallery, Ashley Crawford, Arnold Böcklin, Andreena, Amorpheus, Angry o Anytime Now? ¿Y Banjoman, Bannikova, Baylac, Binner, Bingo, Blacklight, Blippo o Bubble Bath? (Y qué bien suena Bubble Bath —«baño de espuma»—, con sus pequeños círculos flotantes que parecen a punto de estallar y empaparnos la página).

? Cuando decidimos utilizar un tipo de letra, ¿qué estamos diciendo realmente? ¿Quiénes crean esas fuentes y cómo trabajan? Y ¿por qué necesitamos tantas? ¿Qué tienen que ver con nosotros los nombres Alligators, Accolade, Amigo, Alpha Charlie, Acid Queen, Arbuckle, Art Gallery, Ashley Crawford, Arnold Böcklin, Andreena, Amorpheus, Angry o Anytime Now? ¿Y Banjoman, Bannikova, Baylac, Binner, Bingo, Blacklight, Blippo o Bubble Bath? (Y qué bien suena Bubble Bath —«baño de espuma»—, con sus pequeños círculos flotantes que parecen a punto de estallar y empaparnos la página).