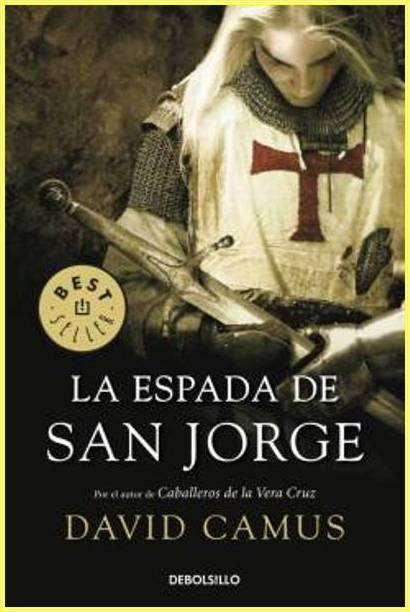

David Camus

La espada de San Jorge

El proverbio del villano nos enseña que

a menudo aquello que se desdeña vale

más de lo que se cree.

Chrétien de Troyes,

Erec y Enid

***

***

Cercana está ya, pronto llegará la hora,

en que deberéis dar a luz y libraros

de vuestro hijo.

Chrétien de Troyes,

Guillermo de Inglaterra

Todo empezó, no en esa trágica noche en la que unos caballeros -unos cruzados- atacaron a tus padres, sino una decena de años atrás. E incluso un poco antes, si se considera que la vida empieza antes del nacimiento, lo que en tu caso es, indudablemente, cierto.

Tu padre y tu madre no tenían hijos, no conseguían tenerlos, y no hallaban consuelo. Una noche, después de un largo y fabuloso periplo, durante el cual recorrió el mundo entero, tu padre volvió por fin a casa. Con un puñado de hierbas desconocidas que traía de su viaje, preparó un caldo para su mujer. Unas semanas más tarde, tu madre dejó de menstruar.

Estaba encinta. Los dos se alegraron con la noticia; mientras tu madre se acariciaba el vientre, su esposo posó la oreja en él, acechando los primeros signos de vida, y lo cubrió de besos -porque tu padre era un hombre amoroso, muy diferente a los otros que conozco.

Todo iba perfectamente y el alumbramiento estaba previsto para Navidad, pero, a principios de otoño, tu madre dijo:

– He tenido un sueño.

– Yo también -dijo tu padre-. He soñado con nuestros hijos.

– Eran dos -dijo tu madre.

– No -dijo tu padre-. Son dos. Unas criaturas rebosantes de salud, que nos llenarán de alegría y orgullo.

Tu madre sonrió, pero con una sonrisa extrañamente apagada, enigmática. ¿Presentía tal vez lo que iba a ocurrir? Es posible. Dos meses antes de salir de cuentas, sintió náuseas. Vomitó la cena, y con ella coágulos de sangre. Un olor nauseabundo llenó la habitación, y tu padre anunció, inquieto:

– Voy a buscar al cirujano barbero.

El cirujano. Conllevaba cierto riesgo; pero era lo mejor que había: los verdaderos médicos estaban demasiado lejos; además, nunca se desplazaban por gente como tus padres…

De modo que tu padre se fue. Era de noche. Soplaba el viento, anunciando uno de esos inviernos implacables en los que los lobos acechan en busca de cualquier presa.

Nunca debería haber salido. Pero por vosotros dos se enfrentó con los lobos y sus dentelladas, abriéndose paso entre sus cuerpos esqueléticos con ayuda de una daga. Finalmente llegó a la morada del cirujano. Allí, tras muchos ruegos, y gracias a que en su fragua escondía un poco de dinero y algunas hierbas valiosas, consiguió convencerlo de que le acompañara a vuestra casa, y el viaje de vuelta se desarrolló como el de la ida. El cirujano examinó a tu madre, le palpó el vientre y deslizó la mano entre sus muslos; luego, con expresión grave, fue a buscar a tu padre. No quería que tu madre oyera lo que tenía que decirle, de modo que murmuró:

– El trabajo ya ha empezado…

Pero antes de que tu padre tuviera tiempo de alegrarse, el cirujano se apresuró a añadir:

– Olvidaos de vuestros hijos, o vuestra esposa morirá.

Desde el lecho donde estaba tendida tu madre les llegó un lamento, un largo gemido. «¡Nooo! -gritaba-. ¡Nooo!»

¿Lo sabía? ¿Tenía un oído increíblemente fino? ¿O sentía en su carne que se estaba decidiendo el destino de sus hijos? El caso es que tu padre se acercó a su mujer y, cogiéndole la mano, le hizo esta promesa:

– ¡No los abandonaré! ¡Nunca!

Luego se volvió hacia el cirujano y le imploró:

– Salvadlos. ¡Os daré más oro del que un rey podría soñar!

– ¡Pero si apenas tenéis nada!

– Fui rico, en otro tiempo… -La voz de tu padre se volvió más grave y añadió-: Si es preciso, por mis hijos volvería a mi antiguo oficio.

Sin saber a qué se refería, el cirujano se acarició su barba de chivo.

– Por desgracia, el problema no es el oro… -dijo con un suspiro.

– Pues ¿cuál es? -preguntó tu padre.

– El problema… -dijo el cirujano en voz baja, casi avergonzado-, el problema es Dios…

Antes de que tu padre tuviera tiempo de responder, tu madre exclamó con una voz cargada de odio:

– ¡Olvidad a Dios! ¡Hacedlo! ¡Haced lo que haga falta, tomad mi vida, pero, por piedad, salvadlos! Qué me importa la condenación… De todos modos ya estamos condenados.

Luego se desvaneció.

El cirujano, profundamente conmovido por el desamparo y el valor de aquella pareja, posó las manos sobre los hombros de tu padre y le dijo:

– Nunca he practicado lo que ahora voy a proponeros. Solo conozco la teoría, y vuestra mujer puede morir, así como vuestros dos hijos. ¿Estáis dispuesto a correr ese riesgo?

– Sí -respondió tu padre-. Estamos dispuestos. Los cuatro.

E insistió en esta última palabra, porque para él ya erais cuatro, los cuatro miembros de una familia.

– Entonces, llevadme a vuestra forja…

Los dos hombres se dirigieron al taller, donde el cirujano eligió algunas herramientas que tu padre nunca habría imaginado que pudieran servir para trabajar la carne. Para torcer el hierro, aplanarlo, curvarlo, sí; pero ¿acaso era de metal el vientre de una mujer, para que lo serraran y lo abrieran de este modo? Dudó unos instantes, pero el cirujano tenía tan buena reputación, era un hombre tan sabio -se decía que en otro tiempo había seguido las enseñanzas de Rachi de Troyes-, que decidió confiar en él.

De vuelta en la vivienda, el cirujano dijo a tu padre:

– ¡Sujetadla!

– Pero si está inconsciente…

– El dolor será insoportable, y podría despertarse.

Cuando aplicó sus instrumentos sobre tu madre, esta recuperó el conocimiento y lanzó un grito; luego buscó a tu padre con la mirada y clavó sus ojos en él. La desgraciada pareja formaba ahora un único ser, y poco les importaba sufrir. Solo contaba que sobrevivierais.

– ¡Sujetadla mejor!

El puño de tu padre apretó con más fuerza a su mujer contra el jergón. A tu madre le costaba mucho respirar, y su cuerpo estaba bañado en sudor, lo que hacía todavía más difícil sujetarla. Tu padre le acariciaba los cabellos; olvidaba su deber. El cirujano se afanaba entre las piernas de tu madre, resoplaba, se agotaba…, inútilmente.

– ¡No lo consigo! -exclamó-. Veo a los dos niños, pero se bloquean mutuamente. Hay que actuar rápido, o perecerán…

En realidad, el cirujano creía que los dos niños ya habían expirado, y que no servía de nada tratar de salvarlos. La única que se podía salvar ahora era tu madre. Pero tus padres no opinaban del mismo modo. En esa noche de invierno, su vida se había detenido. Solo contabais vosotros, los gemelos. Si no vivíais, ellos morirían; e incluso si vivíais, solo vivirían a través de vosotros.

– ¿Qué podemos hacer? -inquirió tu padre, angustiado.

– Sacrificar a uno de los dos -respondió el cirujano con voz ahogada-. Para que el otro viva.

Un largo silencio, apenas el tiempo de un latido pero pareció durar toda una vida, cayó sobre la habitación.

– Pero ¿a cuál?

– No soy yo quien debe tomar esta decisión -dijo el cirujano-. Son dos… A vos os corresponde elegir. Si queréis que uno viva, el otro debe morir.

En este momento tu madre sujetó la mano de tu padre, la apretó con todas sus escasas fuerzas y gritó:

– ¡Maldito seas, Señor! ¡Maldito seas!

Página siguiente

***

***  ***

***