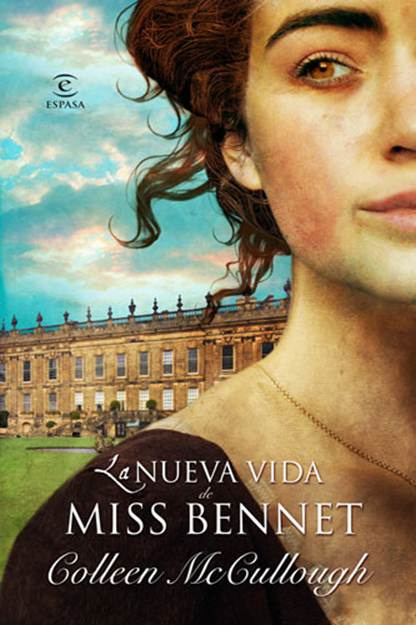

Colleen McCullough

La nueva vida de Miss Bennet

Título original: The Independence of Miss Mary Bennet

Las últimas luces del atardecer derramaron un manto dorado sobre los esqueletos de los arbustos y árboles que salpicaban los jardines de Shelby Manor; unas diminutas volutas de humo, difuminadas en sus bordes, se elevaban perezosas desde las cenizas de una fogata encendida con el fin de quemar las últimas hojas otoñales, y en algún lugar cercano un pájaro que había decidido quedarse a pasar el invierno se entretenía parloteando una sonata nocturna poco melodiosa en los últimos días del otoño. Observando el atardecer desde su sitio habitual, en el alféizar de la ventana, Mary sintió una punzada en el corazón frente a aquel esplendor azul y dorado, que muy pronto no sería más que un recuerdo apilado en el interior de los espacios vacíos de su mente. «¿Durante cuánto tiempo más? Oh, ¿durante cuánto tiempo más…?».

Se oyó el traqueteo y el tintineo de la bandeja de té cuando Martha entró en la estancia; la dejó cuidadosamente en la mesita baja que había junto a la butaca en la que la señora de Shelby Manor se encontraba dormitando. Mary suspiró, se apartó de la ventana y volvió a su silla, colocando una de aquellas delicadas tazas en su frágil platillo. ¡Qué suerte tenían de contar aún con el viejo señor Jenkins! Todavía se las arreglaba para sacar algún pepino de las tierras. ¡Y qué suerte que a mamá aún le gustaran las rodajas de pepino sobre sus tostadas de pan con mantequilla! Se despertaría para ver los dulces dispuestos sobre la blonda de puntillas, y no le importaría que el pastel estuviera hecho desde hacía tres días.

– Mamá, el té -dijo Mary.

Envuelto en chales y pañuelos, aquel cuerpecillo redondo dio un respingo; la pequeña carilla redonda se arrugó con gesto fruncido, malhumorada porque la habían despertado. Entonces se abrieron aquellos apagados ojos azules, vieron el pepino sobre su tostada de pan con mantequilla y se atisbaron los primeros rasgos de cierta alegría… Pero no antes de proferir la queja de todos los días.

– ¿Es que no tienes compasión de mis pobres nervios, Mary? ¿Cómo se te ocurre despertarme de ese modo tan violento?

– Por supuesto que tengo compasión de tus pobres nervios, mamá -dijo Mary mecánicamente, vertiendo un poco de leche en la taza de su madre e inclinando la delicada tetera de plata para derramar el líquido ambarino sobre la leche. La chica de la cocinera había tenido una buena idea con el azúcar, quebrándola en terroncitos adecuados; Mary dejó caer uno del tamaño perfecto en el té y lo removió concienzudamente.

Aquel proceso duró quizá un minuto. Con la taza y el platillo en la mano, levantó la mirada para asegurarse de que su madre estaba preparada. Entonces, sin darse cuenta de lo que hacía, se hundió abatida en la silla sin apartar los ojos del rostro de su madre. Aquella cara había cambiado mucho; había adquirido los perfiles y la pátina de una máscara veneciana de porcelana, con un gesto más anodino que inexpresivo. Tenía los ojos muy abiertos, pero miraban algo que se hallaba mucho más allá de los límites de la salita.

– ¡Oh, mamá…! -susurró, sin saber qué más decir-. Todo sucedió sin que lo advirtiera. -Le cerró los ojos con las puntas de los dedos; parecía que aquellos ojos, de algún modo, poseían entonces más sabiduría de la vida de la que habían tenido durante toda su existencia, y luego besó a su madre en la frente-. Dios mío, ¡qué bueno eres! Gracias por tener piedad de mí. Me aterraba pensar cómo se habría portado si lo hubiera intuido…

El cordel de la campana estaba a mano; Mary tiró de él suavemente.

– Martha, por favor, dile a la señora Jenkins que venga.

Armada con todo tipo de excusas -¿quémás podía querer aquella avinagrada y vieja cascarrabias, además de un pepino fuera de temporada?-, la señora Jenkins entró en la sala dispuesta para la batalla, pero la mirada de la señorita Mary consiguió desvanecer su enfado de inmediato.

– Dígame, señorita Mary…

– Mi madre ha fallecido, señora Jenkins. Tenga usted la amabilidad de llamar al doctor Callum… El señor Jenkins puede coger el poni y el tílburi. Dígale al joven Jenkins que ensille el caballo ruano, que disponga sus cosas y que esté preparado para ir a Pemberley en cuanto yo haya escrito una nota. Que coja cinco guineas de su bote para el viaje, porque tiene que hacerlo todo aprisa. Buenas posadas, y que alquile buenos caballos cuando el ruano ya no pueda más.

La voz de Mary mantenía su compostura habitual; ni se le había quebrado ni se percibía ningún dolor que traicionara sus sentimientos. «Durante cerca de diecisiete años», pensó la señora Jenkins, «esta pobre mujer ha atendido todos los caprichos y todas las desgracias de su madre, todos sus lamentos y sus quejas… cuando, bueno, no era para dar saltos de alegría, ni para que la felicitaran, ni por gusto. A decir verdad, la pobre conseguía disipar con mucha habilidad la amenaza de un ataque de histeria, convenciendo a la señora Bennet para que estuviera de buen humor con unas maneras tan enérgicas y tan poco sentimentales como las que utilizaría una buena institutriz para educar a un niño rebelde». Pero ahora ya todo había concluido. Todo había acabado.

– Le ruego que me perdone, señorita Mary, pero Jenkins… ¿encontrará al señor Darcy en casa?

– Sí. Según la señora Darcy, ahora no hay sesiones en el Parlamento. Por favor, tráigame el pañuelo de seda rosa de mamá; le cubriré el rostro.

El ama de llaves hizo una leve reverencia de cortesía y salió, víctima de un sinfín de dudas, temores y aprensiones. ¿Qué sería de todos ellos ahora, desde su padre a los jóvenes Jem y Dora?

Una vez que colocó el pañuelo apropiadamente, con el fuego bien alimentado frente a la gélida noche que se avecinaba y con las velas encendidas, Mary se acercó a la ventana y se acomodó en su asiento de cojines, dispuesta a pensar en algo más que en aquella visita de la muerte.

No sintió pena ninguna: demasiados años, demasiado aburrimiento. Enlieu de ello, se aferró a un creciente sentimiento de apatía, como si la hubieran llevado a un enorme salón oscuro y sin embargo luminoso, como si estuviera flotando en un océano invisible, sin temor, sin ataduras.

«He esperado treinta y ocho años a que llegara mi turno», pensó, «pero nadie puede decir que no he cumplido con mi deber, que no me he tragado hasta la última gota de la felicidad que me correspondía, que no he dado nunca un paso atrás para ocultarme en la oscuridad y llorar, y que jamás he proferido ni una sola palabra de queja por el destino que me había correspondido.

»Y entonces, ¿por qué estoy tan poco preparada para este momento? ¿Dónde ha huido mi inteligencia, ahora que el tiempo ha caído tan pesadamente sobre mí? Siempre he estado a disposición y a las órdenes de un barco vacío llamado "mamá", pero los barcos vacíos muy difícilmente han servido jamás para proporcionar una observación, un comentario, una idea. Así que me he pasado la vida esperando. Simplemente esperando. Con un ejército de Jenkins dispuesto a cuidarla, mamá no me necesitaba; yo seguía aquí como una orgullosa reliquia del decoro… ¡Cómo detesto esa palabra! ¡Decoro! Un férreo código de conducta inventado para intimidar y sojuzgar a las mujeres. Estaba condenada a ser una solterona, eso pensaba toda la familia, con aquellas espantosas espinillas purulentas por toda la cara y unos incisivos con tendencia a separarse. Por supuesto, a Fitz le parecía que un miembro de la familia tenía que vigilar continuamente a mamá, por si acaso decidía viajar a Pemberley o a Bingley Hall. ¡Si al menos papá no hubiera muerto sólo dos años después de las bodas de Lizzie y Jane…!

Página siguiente