Stefan Zweig

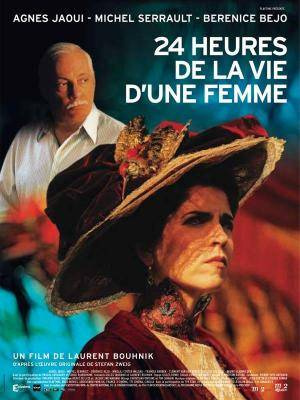

Veinticuatro Horas En La Vida De Una Mujer

"Podrá ser una ilusión, mas quien

piensa resueltamente por encima

de lo existente y lo preexistente,

por lo menos se procura una

libertad personal frente a nuestra

época insensata.”

Stefan Zweig

En Florencia, 1932

En una modesta pensión de la Riviera, donde residía, diez años antes de la guerra, estalló en la mesa una violenta discusión, que, exacerbando de pronto los ánimos, estuvo a punto de degenerar en reyerta furiosa.

La mayoría de los hombres tiene escasa imaginación. Todo lo que no los afecta de inmediato y directamente, no hiere sus sentidos, cual dura y afilada cuña, casi no logra excitarlos; mas si un día ante sus ojos acontece algo insignificante, inmediatamente estallan apasionados. Entonces la apatía se convierte en frenética vehemencia.

Esto ocurrió entre las personas aburguesadas que se sentaron a nuestra mesa, donde por lo común entregábamonos a pequeñas charlas insubstanciales, para separarnos en cuanto terminaba la comida. El matrimonio alemán tornaba a sus paseos y a sus fotografías, el danés apacible a su aburrida pesca, la respetable dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano escapaba a Montecarlo y yo perezosamente me hundía en una silla del jardín o volvía a mis trabajos.

Aquel día, en cambio, nos sentíamos todos poseídos de viva irritación, y cuando alguno se levantaba repentinamente de la silla no lo hacía con la acostumbrada cortesía, sino con acalorados ademanes que, como dije, pronto adquirieron violentas formas.

El caso que así alteró la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era, fuera de duda, muy singular. La pensión en que habitábamos ofrecía, exteriormente, el aspecto de una villa aislada. ¡Ah, cuán maravillosa era la perspectiva que se abría a nuestras miradas a través de las ventanas que daban sobre la playa pequeña! Pero, en realidad, sólo se trataba de una dependencia económica del gran Palace Hotel, con el que inmediatamente se comunicaba por el jardín, de manera que vivíamos en constante relación con sus huéspedes. El día anterior se había producido en el hotel un tremendo escándalo. En el tren de mediodía, a las doce y veinte minutos (cito exactamente la hora, pues se trata de un detalle importante para la explicación de esta historia), había llegado un joven francés, quien alquiló una habitación que daba al mar; esto, de su parte, revelaba ya una desahogada posición económica. Mas este joven no sólo resultaba atrayente por su elegancia, sino también, y muy en particular, por su belleza llena de simpatía: en su delicado y femenino rostro, el bigote rubio y sedoso acariciaba los sensuales y cálidos labios; sobre la frente los cabellos obscuros, suaves y ondulados, se ensortijaban; y sus dulces ojos cautivaban con la mirada… Todo en él era delicado. Amable, seductor, pero sin que hubiera ni afecto ni artificio. En el 1 er. momento, observado de lejos, parecía uno de esos maniquíes de cera, rosados, echados hacia atrás, que vemos en las vidrieras de las grandes tiendas de modas; los que, empuñando un bastón de fantasía, parecen representar el ideal de la belleza masculina. Visto de cerca, desaparece esta primera impresión, pues -¡caso raro!- su atractivo era sencillamente natural, innato, como si emanara de su propio organismo. Al pasar, a todos saludaba de manera sencilla y cordial. Resultaba, en efecto, agradable comprobar cómo su gracia espontánea manifestábase en todo momento con naturalidad. Al encaminarse una señora al guardarropa, acudía solícito a recogerle el abrigo; para cada niño tenía una mirada cariñosa, una frase amable; mostrábase como persona accesible y a la vez discreta; en resumen, resultaba uno de esos afortunados mortales que, conscientes de que son simpáticos con la clara expresión de su faz y su gracia juvenil, convierten esa seguridad en una nueva gracia. Entre los huéspedes del hotel, que en su mayoría eran personas viejas y achacosas, su presencia ejercía un saludable efecto, y con ese ímpetu propio de la juventud, con esa agilidad y esa ansia de vivir de que suelen estar maravillosamente dotadas ciertas personas, captábase en forma irresistible la simpatía de todos. A las dos horas de su llegada ya jugaba al tenis con las dos hijas del voluminoso y acaudalado fabricante de Lyon, Annette y Blanche, de doce y trece años respectivamente, mientras la madre, madame Henriette, exquisita, fina, por lo general muy retraída, contemplaba con plácida sonrisa a sus dos inexpertas hijas, tan niñas aún, en tren de flirtear inconscientemente con el desconocido. Por la noche, durante una hora, jugó con nosotros al ajedrez; nos refirió incidentalmente y de modo discreto unas graciosas anécdotas; luego, reuniéndose otra vez con madame Henriette, la acompañó en su paseo por la terraza, ejercicio al que ella se entregaba todas las noches, mientras el esposo hacía su partida de dominó con unos corresponsales. Ya tarde lo observé aún en la penumbra de la oficina con la secretaria del hotel, en una charla íntima, bastante sospechosa. A la mañana siguiente acompañó a la pesca a nuestro compañero el danés, demostrando gran conocimiento sobre la materia; más tarde habló de política con el comerciante de Lyon, demostrando ser muy divertido, pues a menudo oíanse resonar las carcajadas del grueso señor. Después de la comida -es en absoluto indispensable, para la exacta comprensión del asunto, dejar consignada con exactitud su distribución del tiempo- estuvo sentado en el jardín aún durante una hora con madame Henriette, con la que tomó el café; a continuación jugó otra vez al tenis con las niñas, y charló con el matrimonio alemán unos instantes en el "hall". Hacia las seis me encontré con él en la estación, cuando iba yo a dejar una carta. Vino presurosamente a mi encuentro, diciéndome, con aire de disculpa, que había sido llamado de improviso, pero que volvería dentro de un par de días. A la hora de la cena realmente se le echó de menos, aunque sólo en lo referente a su persona, pues en todas las mesas no se hablaba sino de él, encomiando su manera de ser, tan simpática y alegre. A eso de las once de la noche hallábame sentado en mi habitación terminando la lectura de un libro, cuando de pronto, por la ventana abierta, en el jardín, escuché gritos y llamadas inquietas. En el hotel observé desusada agitación. Alarmado, más que curioso, salvé corriendo los quince pasos que me separaban del hotel y encontré a los huéspedes y al personal de servicio presas de la mayor nerviosidad. Madame Henriette, mientras con la acostumbrada puntualidad su marido jugaba al dominó con los amigos de Ramur, había salido a dar su paseo habitual por la térraza de ¡a playa y no había vuelto aún. Se temía que hubiese sido víctima de algún desagradable accidente. Y el esposo, habitualmente tan reposado y lento, corría ahora cual una fiera por la playa, clamando: "iHenriette! íHenriette!". Su voz, desgarrada por la emoción, tenía algo de primitivo, corno si friera el aullido de una bestia herida de muerte. Los mozos y grooms subían y bajaban las escaleras sin atinar a nada; se despertó a todos los huéspedes; se telefoneó a la policía. En medio de todo aquel bullicio tropezábase con el grueso comerciante que iba de aquí para allá, con el chaleco desabrochado, gritando, sollozando, clamando como un insensato: "iHenriette! ¡Henriette!". Entretanto, allá arriba, las niñas se habían despertado y, asomadas a la ventana, en camisones, llamaban desoladamente a su madre, hasta que el consternado padre corrió hacia ellas para tranquilizarlas. Luego ocurrió algo tan terrible que casi no puede describirse, porque la naturaleza, en momento de violenta tensión, infunde a los individuos actitudes de una expresión tan trágica que ni la imagen ni la palabra pueden reproducirla con suficiente intensidad. De pronto, el adiposo y pesado comerciante descendió los crujientes peldaños de la escalera con aspecto completamente fatigado pero a la vez colérico. En la mano tenía una carta.

Página siguiente