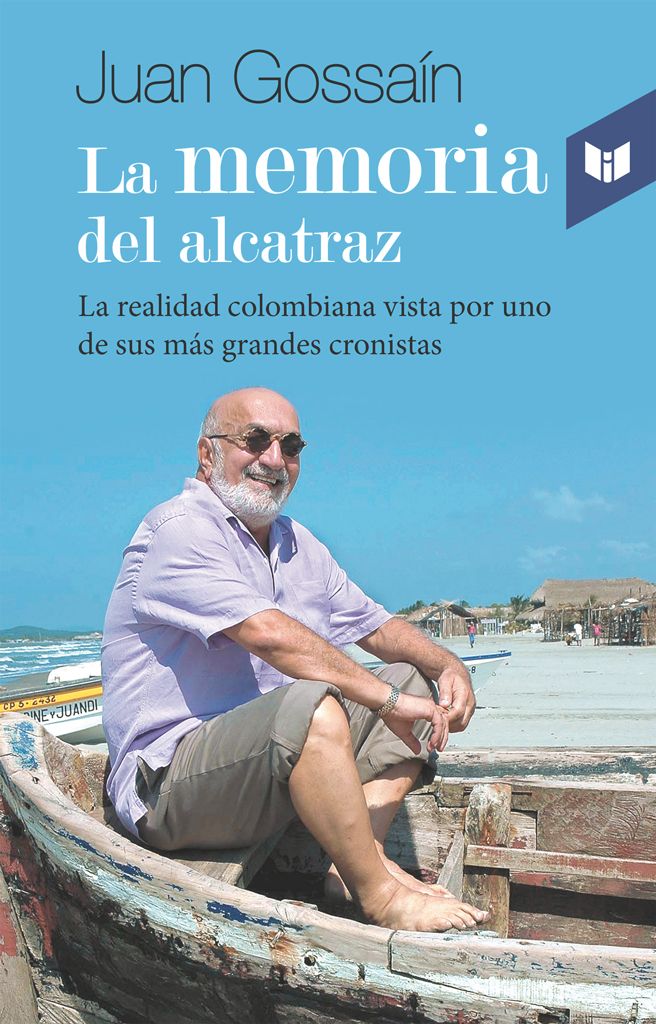

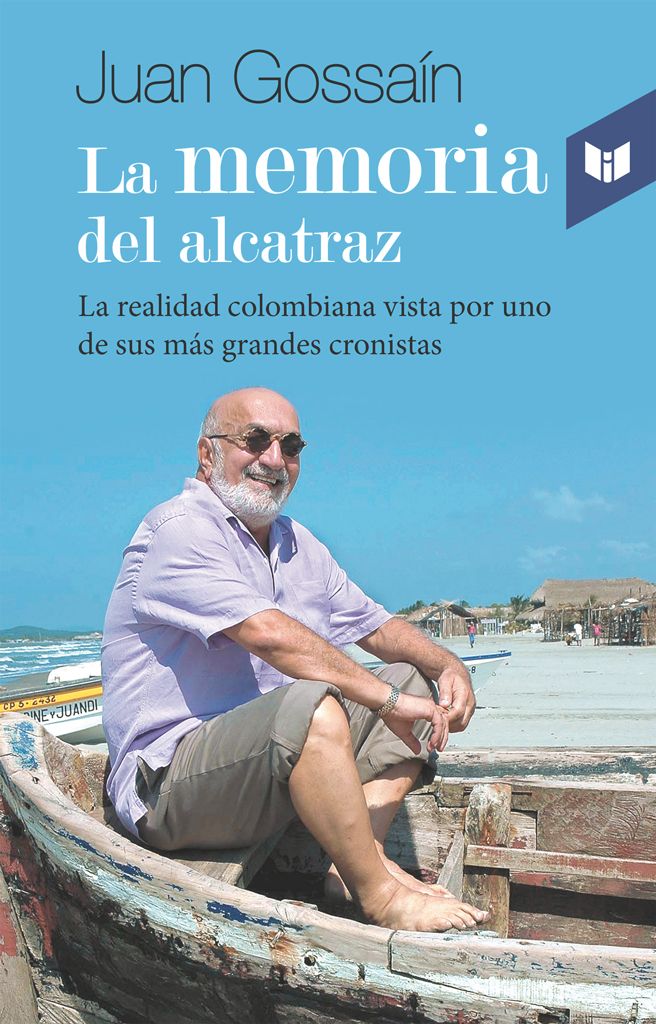

La memoria del alcatraz

© 2015, Juan Gossaín

© 2015, Intermedio Editores S.A.S.

Edición, diseño y diagramación

Equipo editorial Intermedio Editores

Diseño de portada

Lisandro Moreno Rojas

Foto de portada

Manuel Pedraza

Archivo revista Don Juan

Intermedio Editores S.A.S.

Av Jiménez No. 6A-29, piso sexto

www.circulodelectores.com.co

www.circulodigital.com.co

Bogotá, Colombia

Primera edición, Febrero de 2015

Este libro no podrá ser reproducido

sin permiso escrito del editor.

ePub por Hipertexto / www.hipertexto.com.co

ISBN: 978-958-757-468-5

Bogotá, Colombia

ABCDEFGHIJ

Gente e historias de la Colombia pintoresca

El mango bajito

Cuando yo era niño, por la época en que el tacón de los zapatos se usaba adelante, los colegios tenían la buena costumbre de enseñarles a sus alumnos una asignatura que se llamaba “instrucción cívica”, desaparecida, por desgracia, hace ya muchos años.

Nos introducían en la historia patria, el valor de los símbolos nacionales, la biografía de los libertadores y la vida de nuestras heroínas. Nunca he podido olvidar que cuando cursaba quinto de primaria, para mal de mis pecados, un lunes se me olvidó llevar la tarea sobre aquella legendaria arenga que Policarpa Salavarrieta dirigió al gentío curioso que presenciaba el espectáculo macabro de su ejecución: “Pueblo indolente”.

En castigo, el profesor Santander Rodríguez, todo de blanco hasta los pies vestido, me obligó a memorizar las once estrofas completas del Himno Nacional, con sus horrores y oprobios poéticos, desde una virgen histérica que se arrancaba el pelo, hasta el extraño genio de la gloria, que andaba por los campos de Boyacá coronando con espigas a los héroes. Fue la peor tortura de mi vida. Un día de estos, y aunque sea con doscientos años de retraso, haré que el profesor Rodríguez concurra ante la comisión internacional de los derechos humanos. Por menos que eso iban a meter preso a Pinochet.

Acabo de recordar a mi profesor, flaco y enrojecido por el calor, de mandíbulas cuadradas y pómulos prominentes, abanicándose con un cartón que lo hacía sudar más, porque fue él quien nos enseñó que en la democracia colombiana cualquiera puede llegar a la Presidencia de la República.

Estoy empezando a creer que el profesor tenía razón. Con la calidad de candidatos que aquí se están lanzando a diario, convencidos de que van a ganar en las elecciones del año entrante, parece una verdad irrefutable: cualquiera puede ser presidente.

El magistrado Villalba Bustillo, que es un auténtico erudito en el arte de desentrañar las pequeñeces de la historia patria, me contó en cierta ocasión una anécdota magistral e ilustrativa sobre la materia.

Resulta que en el centro colonial de Cartagena, en la esquina de la calle de las Carretas, donde Arturo el “Loco” bajaba los avisos luminosos con su pedrada certera, existió un hotel casi mitológico, el Virrey, regentado por don Salim Bechara, su propietario. Al famoso comedor del hotel concurría una distinguida clientela de políticos locales o nacionales. (Aunque ustedes no lo crean, aclaro, aquí entre paréntesis, que hubo una época en que los políticos fueron distinguidos. Y selectos).

Al promediar el año de 1944, en el segundo gobierno de López Pumarejo, en medio de los escándalos que lo harían renunciar, un distinguido ciudadano de la parroquia, que convocaba el respeto general por cuanto había tenido notoria actividad en el Congreso de Colombia, resolvió presentarse –“prestar su nombre”, como se decía entonces– para la siguiente candidatura presidencial del liberalismo. La verdad sea dicha completa, lo suyo, más que una justa aspiración, era una actitud pretenciosa y exigente.

Con un contoneo de pavo real, un día, a la hora del almuerzo, nuestro personaje hizo su entrada al vestíbulo del hotel, rumbo al comedor, acompañado por un séquito de áulicos y de delegados que se preparaban para asistir a la convención del partido. Todos ellos daban por descontado que su compadre acabaría con las candidaturas de Gabriel Turbay, de Gaitán y de cualquier gallo que le atravesaran.

La ruidosa comitiva despertó a don Salim, que cabeceaba una siesta atrasada en el pequeño patio de su establecimiento, en una vieja mecedora de bejuco, buscando una hilacha de fresco. Dormía bajo un palo de mangos, casi enano, que había adquirido una gran popularidad no solo por su minúsculo tamaño, sino por la delicia de sus frutos, que maduraban a metro y medio de altura, y por las largas ramas que barrían el suelo.

Al verlos entrar, el soñoliento posadero, sabio como aquellos colegas suyos que Don Quijote tropezaba en sus aventuras, llamó al candidato con una señal de la mano.

–Viene acá, Alfonso –le dijo, en su español pedregoso de emigrante árabe.

Mientras el hombre se acercaba, don Salim se levantó de la mecedora, agarró un mango pintón, como quien no quiere la cosa, pero la cosa queriendo, y lo arrancó sin prisa. Sin volverse a su amigo, le dijo:

–Alfonso, mijito: ¿tú crees que la presidencia es mango bajito, como este, que se alcanza así de fácil?

El candidato guardó silencio, dio la espalda, salió del hotel, se olvidó de su comitiva y jamás volvió a hablar del tema. Dónde andará el señor Bechara, ahora que tanto lo necesitamos.

–Sobre todo ahora –insiste el magistrado Villalba–. Estos candidatos de ahora creen que la Presidencia de la República ya no es mango bajito, sino patilla. Planta rastrera…

R EVISTA C ARAS Nº 718, SEPTIEMBRE DE 2009

Del burro de acero al pan de Pedrito

El domingo 7 de noviembre, apareció en el diario El Tiempo una noticia según la cual en Bogotá hay en este momento cinco mil bicicletas convertidas en taxis. Operan en cualquier rincón de la ciudad, llevando pasajeros que no tienen prisa, y el asunto ha tomado tales proporciones que existen ya treinta agremiaciones sindicales que los representan.

Este curioso fenómeno comenzó hace algunos años, como ya se sabe, cuando las motocicletas de Colombia se convirtieron en taxis y aportaron, de inmediato, una nueva palabra a la lengua castellana, que es palpitante y se remoza a diario: mototaxi. Después de inundar las calles de las ciudades colombianas, aquellos extraños grillos de transporte aparecieron en Buenos Aires y luego en Caracas.

Las primeras víctimas de la mototaxi, si hemos de ser sinceros, no fueron los taxistas, que vieron reducido su trabajo cotidiano ante una competencia más barata y rápida, sino los burros, que han comenzado a desaparecer del panorama.

Los fines de semana suelo extraviarme por ahí, sin rumbo fijo, como un velero, dando vueltas en viejos caminos polvorientos y en ramales de carreteras sin pavimentar, hablando con campesinos y coleccionando hermosas palabras que ya no se usan. Pues resulta que, a simple golpe de vista, noté que algo hacía falta en el paisaje, pero al principio no supe qué era. Pensé que eran los árboles o las vacas, pero ambos seguían ahí, en su lugar, aunque cada vez menos, arrasados por la deforestación y el invierno.

Era el burro. Se había esfumado. Aquella estampa tan corriente en los páramos de Boyacá, en las colinas de Antioquia o en las sabanas calurosas del Caribe, de un labriego con sombrero roto y un garabato entre las manos, que cabalgaba en su burro con las piernas en traviesa, no se ha vuelto a ver.

Página siguiente