Agradecimientos

Éste es un pequeño himno a unas mujeres excelsas.

R’lene Dahlberg atizó las ascuas. Lisa Schwarzbaum leyó las primeras páginas y me animó. Mary Breasted Smyth, que también es novelista y muy elegante, leyó el primer tercio del libro y lo hizo llegar a Molly Friedrich, que se convirtió en mi agente y que opinó que Nan Graham, editora jefe de la editorial Scribner, sería la persona ideal para poner en marcha el libro. Y Molly tenía razón.

Mi hija Maggie me ha enseñado que la vida puede ser una gran aventura, y los momentos exquisitos con mi nieta Chiara me han ayudado a recordar el sentimiento de asombro de un niño pequeño. Mi esposa, Ellen, escuchó mi lectura del libro y me animó hasta la última página.

Me siento bendito entre los hombres.

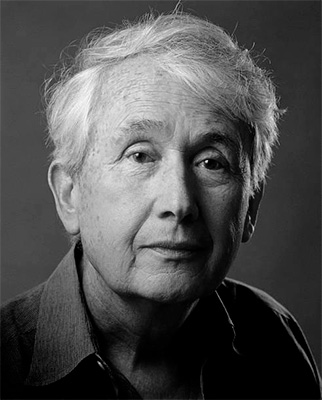

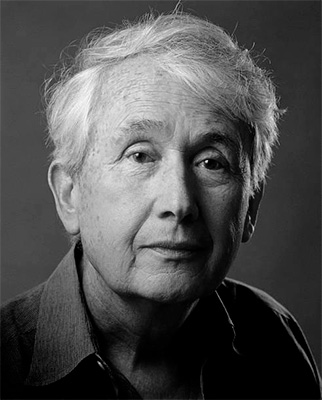

FRANK McCOURT. Francis «Frank» McCourt (Nueva York, 1930-2009) fue un novelista y profesor estadounidense de familia irlandesa. Nacido durante la Gran Depresión, su familia decidió regresar a Irlanda donde su padre, alcohólico, acabaría por abandonar a su familia. Regresó a EE. UU. con 19 años, sobreviviendo primero con oficios que rozaban la ilegalidad, y después limpiando letrinas y vaciando ceniceros. Más tarde se alistó y, después de dos años de servicio, consiguió una beca para estudiar en la Universidad de Nueva York después de un año probatorio para demostrar su aptitud, al carecer de titulación de acceso. Se graduó en Lengua inglesa en 1957 y se dedicó a la enseñanza en institutos. En 1967 obtuvo el máster, pero su intento por lograr el doctorado en el Trinitiy College de Dublín no prosperó.

Tras la jubilación, cuando ya pensaba que todo estaba hecho, invocó las vivencias que, desde hacía tres décadas, trataba de sonsacar a los rincones más oscuros y recónditos de su memoria. Ahí nació su obra más importante, publicada en 1996: Las cenizas de Ángela (en honor a su madre Ángela McCourt), en la que rememoró la historia de su familia y su propia niñez. Con ella, además del Pulitzer a la mejor biografía, recibió también el premio de la Crítica y el Libro del Año en Estados Unidos; la obra sería traducida a treinta idiomas y fue llevada con éxito al cine por el director inglés Alan Parker en 1999.

Sus siguientes libros de memorias transcurren ya en Estados Unidos, donde nos habla de su vida como emigrante retornado, sus estudios universitarios y sus años de profesorado: Lo es (1999) y El profesor (2005).

Murió a causa de un melanoma complicado con meningitis.

1

M i padre y mi madre debieron haberse quedado en Nueva York, donde se conocieron, donde se casaron y donde nací yo. En vez de ello, volvieron a Irlanda cuando yo tenía cuatro años, mi hermano Malachy tres, los gemelos, Oliver y Eugene, apenas uno, y mi hermana Margaret ya estaba muerta y enterrada.

Cuando recuerdo mi infancia me pregunto cómo pude sobrevivir siquiera. Fue, naturalmente, una infancia desgraciada, se entiende: las infancias felices no merecen que les prestemos atención. La infancia desgraciada irlandesa es peor que la infancia desgraciada corriente, y la infancia desgraciada irlandesa católica es peor todavía.

En todas partes hay gente que presume y que se lamenta de las penalidades de sus primeros años, pero nada puede compararse con la versión irlandesa: la pobreza; el padre, vago, locuaz y alcohólico; la madre, piadosa y derrotada, que gime junto al fuego; los sacerdotes, pomposos; los maestros de escuela, despóticos; los ingleses y las cosas tan terribles que nos hicieron durante ochocientos largos años.

Sobre todo… estábamos mojados.

A lo lejos, en el Océano Atlántico, se juntaban grandes cortinas de lluvia que subían poco a poco por el río Shannon y se asentaban para siempre en Limerick. La lluvia humedecía la ciudad desde la festividad de la Circuncisión hasta la Nochevieja. Producía una cacofonía de toses secas, de ronquidos bronquíticos, de estertores asmáticos, de ahogos tísicos. Convertía las narices en fuentes, los pulmones en esponjas llenas de bacterias. Inspiraba remedios a discreción: para ablandar el catarro se cocían cebollas en leche ennegrecida con pimienta; para la congestión se preparaba una pasta con harina hervida y ortigas, se envolvía en un trapo y se aplicaba, humeante, al pecho.

De octubre a abril, las paredes de Limerick estaban relucientes de humedad. La ropa no se secaba nunca: los abrigos de tweed y de lana albergaban a seres vivos; a veces brotaban en ellos vegetaciones misteriosas. En las tabernas salía vapor de los cuerpos y de las ropas húmedas, que era aspirado con el humo de los cigarrillos y de las pipas, sazonado con las emanaciones rancias de la cerveza negra y del whiskey derramados e impregnado del olor de la orina que entraba a bocanadas de los urinarios exteriores, donde muchos hombres vomitaban su sueldo semanal.

La lluvia nos empujaba a la iglesia, nuestro refugio, nuestra fuerza, nuestro único lugar seco. En la misa, en la bendición, en las novenas, nos apiñábamos en grandes masas húmedas, dormitando mientras el sacerdote hablaba con voz monótona, mientras el vapor subía de nuestras ropas para mezclarse con el olor dulzón del incienso, de las flores y de las velas.

Limerick se labró una reputación de ciudad piadosa, pero nosotros sabíamos que sólo era a causa de la lluvia.

M i padre, Malachy McCourt, nació en una granja de Toome, en el condado de Antrim. Como su propio padre, se crió desmandado, metido en líos con los ingleses, o con los irlandeses, o con ambos. Luchó en el IRA antiguo, y por algún acto desesperado acabó siendo un fugitivo y pusieron precio a su cabeza.

Cuando yo era niño miraba a mi padre, con su cabello ralo, con los dientes que se le caían, y me preguntaba por qué querría nadie pagar dinero por una cabeza como aquélla. Cuando tenía trece años, la madre de mi padre me contó un secreto:

—Cuando tu pobre padre era un mocito lo dejaron caer de cabeza en el suelo. Fue un accidente, ya no fue el mismo desde entonces, y debes tener presente que la gente que se ha caído de cabeza puede ser un poco especial.

Como habían puesto precio a esa cabeza que había caído al suelo, tuvieron que sacarlo clandestinamente de Irlanda en un carguero que zarpó del puerto de Galway. En Nueva York, en plena ley seca, creyó que se había muerto y que había ido al infierno por sus pecados. Después descubrió los bares clandestinos y se regocijó.

Después de vagar y de beber por América y por Inglaterra anheló la paz en el ocaso de su vida. Regresó a Belfast, que crecía a su alrededor como una erupción. Se dijo «Malditas sean todas sus casas» y se dedicó a charlar con las señoritas de Andersontown. Ellas lo tentaban con manjares exquisitos, pero él las echaba de su lado y se bebía su té. Ya no fumaba ni tocaba el alcohol: ¿para qué, entonces? Había llegado el momento de marcharse, y murió en el hospital Royal Victoria.

Mi madre, de soltera Ángela Sheehan, se crió en un barrio pobre de Limerick con su madre, dos hermanos, Thomas y Patrick, y una hermana, Agnes. No vio nunca a su padre, que había huido a Australia algunas semanas antes de nacer ella.

Después de una noche de beber cerveza negra en las tabernas de Limerick, llega tambaleándose por la calle cantando su canción favorita.

¿Quién ha tirado el guardapolvos en la sopa de la señora Murphy?

Nadie respondió, y él lo preguntó con voz más fuerte.

Es una sucia jugarreta irlandesa, y voy a dar una paliza al gracioso

que ha tirado el guardapolvos en la sopa de la señora Murphy.

Está muy animado y se le ocurre jugar un rato con el pequeño Patrick, de un año. Un chiquillo encantador.

Quiere mucho a su papá. Se ríe cuando su papá lo tira al aire. Arribota, mi pequeño Paddy, arribota, arriba por los aires, en la oscuridad, tan oscuro que, ay, Jesús, se te escapa el niño al bajar y el pobrecito Patrick aterriza de cabeza, gorjea un poco, gime, se queda callado. La abuela se levanta pesadamente de la cama, con la carga de la criatura que lleva en el vientre, mi madre. Apenas es capaz de levantar del suelo al pequeño Patrick. Gime con un largo gemido junto al niño y se dirige al abuelo.