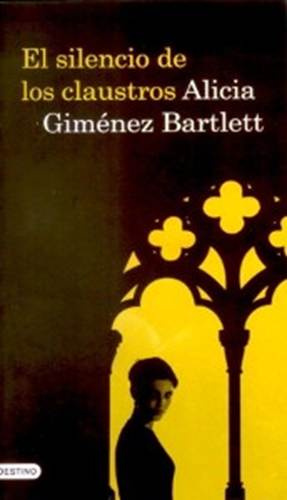

Alicia Giménez Bartlett

El silencio de los claustros

Petra Delicado 08

© Alicia Giménez Bartlett, 2009

A dos puntales de amistad:

Para Álvaro Pombo.

Un maestro, un amigo capaz de reír.

Para Begoña Martínez Santos que,

como Petra Delicado, es una mujer

dulce y fuerte a la vez.

La encontré en el sofá. El cabello, suelto y despeinado, le ocultaba la cara por completo. Su cabeza se hallaba quebrada sobre los almohadones formando un ángulo anti natural. Las piernas, rígidas, apuntaban hacia arriba, desnudas y blanquecinas. La falda se le había arremolinado en torno a la cintura. Me quedé boquiabierta y exclamé:

– ¡Marina!, ¿qué demonio haces así?

Entonces Marina, la hija de seis años de mi tercer marido y, por lo tanto mi hijastra legal, recompuso su descoyuntada figura, recuperó la habitual posición erguida y, con el rostro congestionado por haber estado boca abajo, respondió:

– Lo veía todo al revés.

– Me ha causado muy mala impresión encontrarte en esa postura.

– Porque has pensado en gente asesinada.

Aquella niña de seis años tenía la facultad de adivinar lo que sucedía en mi mente con una facilidad aterradora. Callada, discreta, inteligente, clavaba sus ojos azules en los míos y automáticamente sabía lo que estaba pensando. Semejante aptitud no me complacía lo más mínimo, puesto que me obligaba a permanecer siempre en estado de disimulo y, de vez en cuando, me obligaba a mentir con descaro, como cuando le respondí.

– ¿Gente asesinada?, ¡vaya ocurrencia más lúgubre! De ninguna manera he pensado en gente asesinada.

– Entonces ¿por qué te he causado mala impresión?

Improvisé a toda prisa.

– Parecías… ¡un pollo colgado en una carnicería!

Se quedó pensativa, buscando algún aliciente en aquello de ser un pollo, y sin duda lo encontró, porque con gran agilidad volvió a colocarse patas arriba sin añadir ni una sola palabra más.

Suspiré. Nunca había tenido contacto con niños hasta mi tercer matrimonio; y lo cierto era que su forma de actuar me tenía fascinada. Me parecían extraños, incomprensibles, observadores como auténticos psicólogos, sinceros como sólo los locos pueden serlo. En cualquier caso, si temía ser examinada por ellos y fingía frente a sus adivinaciones se debía a mi proverbial facilidad para complicarme la vida. Marcos, mi marido, jamás me había pedido que fuera cautelosa frente a sus hijos con respecto a mi actividad policial. Naturalmente se daba por descontado que no iba a comentar con detalle una autopsia durante el desayuno, pero yo era la única responsable de haber juzgado poco conveniente que los chicos supieran demasiado sobre lo que me ocupaba en comisaría. Un error por mi parte, ya que con tanta prevención sólo conseguía excitar su curiosidad y hacer que sus fantasías volaran como cometas en el cielo de la especulación. Hugo y Teo, los gemelos, eran los más inclinados a formular hipótesis imaginativas acerca de mi trabajo. Cuando veían un dossier sobre la mesa, les faltaba tiempo para preguntar si se trataba de algún caso «chulo» que me hubieran encomendado. Tardé un poco en comprender que «chulo» significaba para ellos un crimen con abundancia de sangre, mutilaciones espantosas e incluso evisceraciones sumarísimas. Aunque en lo que tenían puestas más esperanzas era en la posibilidad de que un buen día apareciera en mi vida un cruel asesino en serie. Inútilmente les repetía que los asesinos en serie no son muy corrientes en ninguna latitud y aún menos en España; ellos, inmunes a mis palabras, siempre conservaban la ilusión.

De todos modos, aquellas cosas constituían problemas menores para mí. Los hijos de Marcos sólo pasaban con nosotros algunos fines de semana y he de decir que, en el fondo, me divertía bastante desmoronar con negativas sus cruentos castillos en el aire. Por lo demás, me había habituado sin problemas a las circunstancias de mi nuevo matrimonio. Durante los primeros meses todas mis alarmas estaban conectadas. Sentía miedo infundado a que afloraran mis manías de loba esteparia e hicieran añicos la armonía conyugal. Además, muchas de mis amigas narraban episodios banales de sus matrimonios con saña escalofriante. Se trataba normalmente de pequeños detalles sin importancia, pero que me ponían en guardia sobre la dificultad de la convivencia. Por ejemplo, alguna contaba cómo el simple hecho de encontrar cada mañana el tubo de pasta dentífrica abierto, le hacía concebir deseos asesinos contra su esposo. Nada de eso me sucedía a mí, ya que me había propuesto dejar en el tintero pequeños egoísmos y lograr que mi tercer intento matrimonial fuera definitivo. No éramos principiantes en la institución, sino señeros veteranos, y en algo tenía que notarse. Íbamos a cumplir un año de casados y todo funcionaba razonablemente bien.

Aquella tarde en la que a Marina le dio por hacer el pino sobre el sofá, se encontraba con nosotros de modo excepcional. Un taxista contratado por su madre la había traído a la salida del colegio. Yo tenía la tarde libre y el plan era que se quedara conmigo hasta que llegara su padre, que debía acompañarla al dentista. La dejé en posición supina y fui a darme una ducha. Había estado trabajando y necesitaba despejarme.

Cuando hube acabado regresé al salón y encontré a Marina aún en aquel equilibrio tan incómodo.

– Deja de hacer eso, Marina, no debe ser nada bueno para la salud.

Me hizo caso y se sentó. Me observó con expresión distante, luego dijo:

– La superiora de mi colegio quiere hablar contigo.

¿Cómo?, exclamé mentalmente. Aquello iba más allá de mis atribuciones como madrastra. Pero no quería ser brusca con la niña.

– ¿Tú le has hablado de mí?

– Sí, algunas veces. Le he dicho que eres policía y todo eso.

– Pero ella ya sabe que los responsables de tu educación son tus padres, ¿verdad?

– Supongo.

– ¿Tienes alguna idea de lo que quiere?

– No, pero me ha dicho que es muy urgente, que la llames enseguida. El número que me ha dado está encima de la mesa.

– Pero ¿qué quieres decir, que acaba de llamar?

– Sí, mientras estabas en la ducha.

– ¿Por qué no me lo has dicho antes?

– Como me hacías preguntas…

La condenada niña llevaba razón, pero me fastidiaba reconocerlo. Más alarmada que intrigada (me preguntaba qué demonio podía querer una monja de mí), marqué el número de teléfono y esperé. Marina, muy prudentemente, me sopló el nombre que había olvidado preguntarle:

– Se llama Guillermina, la madre Guillermina.

No sé si aquella criatura era perfecta, pero desde luego siempre se mostraba menos distraída que yo. Una voz me respondió con un sonsonete peculiar:

– Aquí el convento de las hermanas corazonianas. ¿En qué puedo servirle?

– Quiero hablar con la madre Guillermina. Soy Petra Delicado, ella me llamó hace un rato.

– Sí, espere un momento, por favor.

Marina estaba sentada, mirándome fijamente. Era obvio que sentía curiosidad, pero su ademán impasible la neutralizaba bastante en su expresión.

– ¿Inspectora Delicado? -preguntó alguien con gravedad al otro lado del hilo.

– Sí, soy yo.

– ¡Gracias a Dios que ha llamado!

– ¿Sucede algo, madre Guillermina?

– Sí, inspectora, una auténtica tragedia. Le ruego que venga lo antes posible, por favor.

– Pero…

– No quiero decirle nada por teléfono, inspectora, compréndalo. Es mejor que venga enseguida.

– De acuerdo, pero dígame, ¿se trata de un asunto policial?

– Me temo que sí, por desgracia me temo que sí.

– Voy para allá, deme su dirección.

Naturalmente, en cuanto dejé de escribir, Marina me preguntó qué sucedía. Era estoica, pero no tanto. Le sonreí:

Página siguiente