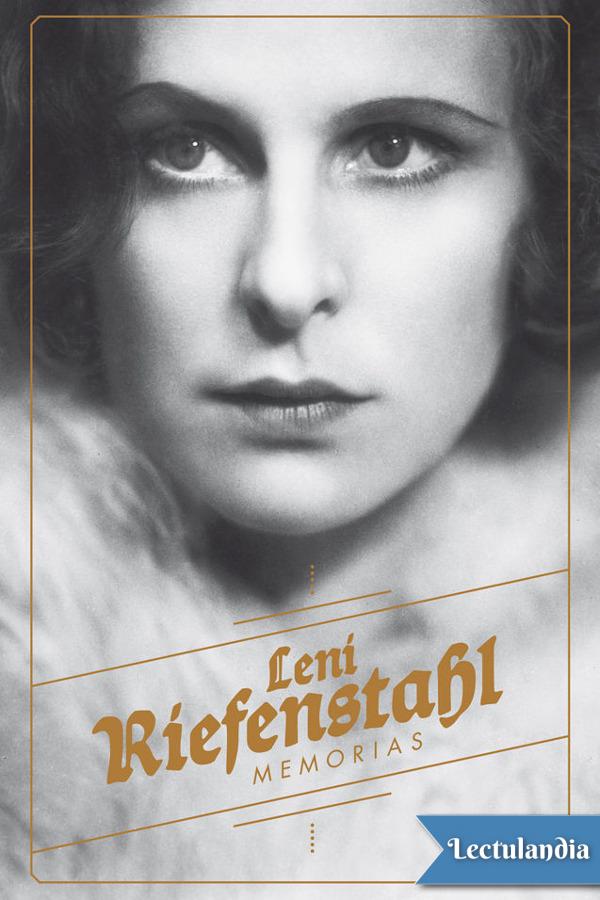

Leni Riefenstahl es una de las personalidades más controvertidas del siglo XX. Admirada y odiada por igual, se le considera una de las cineastas más innovadoras de su tiempo, gracias, principalmente, a los documentales que rodó para Hitler.

Tras muchos años de descrédito por su cercanía al Führer, en 1987 Leni Riefenstahl decidió contar su versión de los hechos en unas memorias fascinantes, que constituyen en sí mismas un viaje por un siglo atroz. En un tono franco y desafiante, la mujer cuenta sus inicios como bailarina, sus tormentosas relaciones sentimentales, sus deseos de ser actriz, posteriormente frustrados por su entrega a la dirección cinematográfica, arte que revolucionaría con obras como El triunfo de la voluntad, sobre un congreso del partido nazi, y Olympia, el documental sobre los juegos olímpicos celebrados en Berlín en 1936.

La directora revela sin tapujos su admiración por la personalidad de Hitler, sus sonados enfrentamientos con Goebbels o su amistad con Albert Speer y Josef von Sternberg, recordando el esplendor y la gloria que vivió en los años treinta y luego la larga travesía por el desierto de la postguerra, que terminó con su carrera y con sus sueños.

Polémicas y absorbentes, tensas en todo momento, estas memorias, que vuelven a las librerías a los diez años de la muerte de su autora, conforman el autorretrato de una mujer de excepcional talento cuyas afinidades electivas ensombrecieron para siempre su vida y su obra.

Leni Riefenstahl

Memorias

ePub r1.0

Titivillus 27.07.15

Título original: Memoiren

Leni Riefenstahl, 1987

Traducción: Juan Godó Costa

Diseño de cubierta: Nora Grosse

Fotografía de la cubierta: John Springer Collection / Corbis

Editor digital: Titivillus

ePub base r1.2

En recuerdo de mis padres y de mi hermano

HELENE BERTHA AMALIE «LENI» RIEFENSTAHL (Berlín, 22 de agosto de 1902 – Pöcking, Baviera, 8 de septiembre de 2003). Nacida en 1902, quiso ser bailarina, luego actriz y finalmente acabó dedicándose a la dirección cinematográfica. Entre 1933 y 1936, rodó varios documentales para Hitler, tales como El triunfo de la voluntad u Olympia, que se han convertido en clásicos del género, admirados y estudiados por su innovadora técnica.

Al término de la Segunda Guerra Mundial fue encarcelada y enjuiciada por su relación con la jerarquía nazi. Nunca se libró de la sospecha de colaboración. Tras años de penurias en las que fue incapaz de retomar el trabajo, al final de su vida logró publicar dos libros de fotografía sobre tribus africanas, muy elogiadas, y rodó un documental sobre el mundo subacuático. Murió en Baviera en 2003, a los ciento un años.

Sobre mí se han publicado tantas mentiras desvergonzadas y tantas invenciones infundadas que si tuviera que preocuparme por eso hace tiempo que estaría bajo tierra. Hay que consolarse pensando que con el paso del tiempo la mayor parte de las insignificancias caen en el olvido.

ALBERT EINSTEIN

Danza y cine

Sol, luna y estrellas

No resulta fácil desprenderme del presente y sumergirme en el pasado para comprender el largo y accidentado peregrinar de mi vida. Es como si hubiese vivido muchas vidas plagadas de altibajos que nunca me dieron descanso, como las olas de un océano. Siempre anduve en busca de lo insólito, de lo maravilloso y de los misterios de la vida.

Durante mi juventud fui una persona feliz. Me crié como una hija de la naturaleza, entre árboles y arbustos, rodeada de plantas e insectos, protegida y resguardada en una época en que no se conocía ni la radio ni la televisión.

Ya con cuatro o cinco años, me encantaba disfrazarme e imaginar los juegos más fantásticos. Recuerdo con toda claridad una tarde en nuestra casa junto al Wedding berlinés, en la Prinz-Eugen-Strasse, en la que había nacido. Mis padres habían salido. Con ayuda de unas sábanas transformé a mi hermano Heinz, tres años menor que yo, en una momia egipcia para que no pudiera moverse; luego me puse los largos guantes lila de mi madre y me disfracé de bayadera india envolviéndome en tules. Cuando llegó el temido momento del regreso de mis padres, mi madre se quedó perpleja al contemplar la escena y a mi hermano enrollado en sábanas. Tiempo después ella me confesaría que había querido ser actriz, un sueño truncado al casarse con solo veintidós años. Mi madre era la decimoctava de la numerosa prole de mi abuelo, que procedía de la Prusia occidental y era arquitecto. Cuando estaba embarazada de mí, con las manos sobre el vientre, había rezado: «Dios mío, concédeme una hermosa hija que llegue a ser una actriz famosa». Pero la criatura que trajo al mundo el 22 de agosto de 1902 parecía todo lo contrario: fea, arrugada, con cabello hirsuto y ojos bizcos.

Mi madre lloró mucho, cuando me contempló por primera vez. De hecho, tampoco fue un gran consuelo que varios realizadores me aseguraran años después que mi «mirada de plata» era extraordinariamente apropiada para el cine.

Mi padre, Alfred Riefenstahl, que había conocido a mi madre, Bertha Scherlach, durante un baile, era un hombre de negocios moderno y previsor, dueño de una gran empresa que se dedicaba a instalar sistemas de calefacción y ventilación. Bastante precursor, antes de la Primera Guerra Mundial, ya había instalado los sanitarios en numerosas casas de Berlín. Le gustaba el teatro, al que asistía a menudo con mi madre, pero los actores, en especial las actrices, eran para él personas poco recomendables, con la excepción de Fritzi Massary, a la que adoraba y de la que no se perdía ningún estreno. Era un hombre alto, vigoroso, de cabellos rubios y ojos azules, vital y temperamental, pero con tendencia a encolerizarse cuando su fuerte voluntad no lograba imponerse sobre mi madre y sobre mí.

La primera obra de teatro que vi por Navidad cuando contaba cuatro o cinco años, Blancanieves, fue una experiencia infantil inolvidable. Me causó una gran emoción, y recuerdo muy bien el regreso a casa en el tranvía; los demás pasajeros se tapaban los oídos y le pidieron a mi madre que hiciera callar de una vez a aquella criatura que parloteaba sin parar. A partir de aquel día me fascinó el teatro, el mundo misterioso que existía tras el telón, la figura del malo sobre todo, que hacía de las suyas sobre el escenario. Poco a poco me convertí en una niña ávida de saber, que importunaba a la gente con toda suerte de preguntas relacionadas con el teatro. Destrozaba los nervios de mi pobre padre porque me empeñaba en que enumerara con precisión las estrellas que hay en el cielo; y en la escuela debía de ser la única niña que recibía constantemente malas notas en conducta, porque a menudo interrumpía las explicaciones con preguntas. Mi empatía por el arte dramático era tal que a los treinta y cinco años tuve que salir del Teatro Alemán en medio de una representación de Otelo. Cuando las intrigas llegaron a su punto culminante, me puse a gritar sin poder evitarlo. Sucedió en la escena en que Yago, con su refinado tejido de mentiras, induce al inocente moro a unos celos tan demenciales que le impulsan a matar a su amada Desdémona.