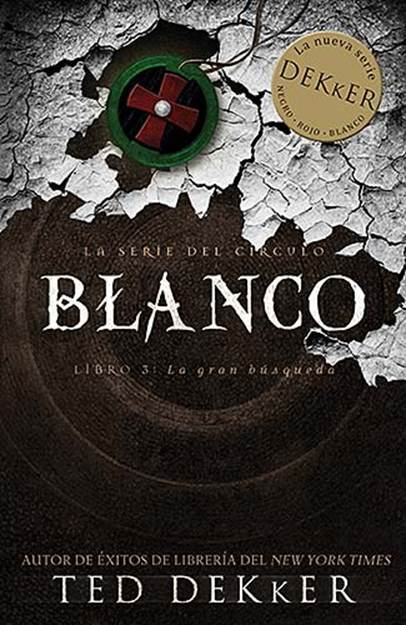

La Serie Del Círculo 3: La Gran Búsqueda

FINLEY, 543 habitantes. Así decía el letrero.

Finley, 0 habitantes. Mike Orear pensó que eso es lo que muy bien podría decir el letrero dentro de dos semanas. Mike permaneció en la entrada del pueblo, un viento cálido le soplaba el cabello, luchando con un agudo temor de que los edificios grises que se levantaban a lo largo de esas calles vacías fueran lápidas en espera de los muertos. El pueblo había bullido con casi tres mil residentes antes de que Mike saliera para la Universidad de North Forks y se convirtiera en una estrella de fútbol americano.

La última vez que estuvo de visita, dos años atrás, ya eran menos de mil los habitantes. Ahora, solo un poco más de quinientos. Uno de los innumerables pueblos moribundos diseminados por Estados Unidos. Pero este era especial.

Este era el pueblo donde vivían su madre, Nancy Orear, su padre, Cari, y su única hermana, Betsy. Pero ninguno de ellos sabía que Mike iba a venir. Él hablaba con ellos todos los días desde que hiciera pública la noticia de la variedad Raison, pero ayer llegó a la terrible conclusión de que hablar ya no era suficiente.

Debía verlos otra vez. Antes de que murieran. Y antes de que se acrecentara la marcha de protesta sobre Washington.

Mike salió del auto, se puso la chaqueta al hombro y caminó por la acera de la avenida Central. Quería ver sin ser visto, lo cual en Finley era más fácil a pie que en un auto llamativo. Pero no se veía una sola alma. Ni una.

Se preguntó cuánto sabían ellos acerca del virus. Tanto como él, desde luego. En este momento se hallaban pegados a sus asientos, esperando el mensaje de un gran avance, como todos los demás estadounidenses.

Sintió entumecidos los pies. Al trabajar veinticuatro horas al día los siete días de la semana en el estudio en Atlanta, había llegado a verse como un defensor en la línea de vanguardia de este caos, en vigoroso ataque por el camino de la verdad; conmoviendo los corazones de un millón de televidentes y brindándoles esperanza; estimulando vida al interior de los Estados Unidos. Pero su viaje al norte a lo largo de carreteras desiertas lo despertó a una nueva realidad.

Los Estados Unidos ya estaban muriendo. Y la verdad los estaba matando.

La verdad de que se hallaban a punto de morir, a pesar de lo que dijeran los presentadores de televisión. La mitad de los estadounidenses eran demasiado listos para creer que aferrarse desesperadamente a una esperanza era algo más que eso.

Los pies de Mike crujieron en el pavimento, donde se levantó polvo. A su derecha surgió el banco Citizens State. Cerrado, decía el letrero. Ni un alma.

Una vez tuvo una cuenta en este banco. Ahorró sus primeros cuarenta dólares para comprarle a Toby su vieja bicicleta azul de carreras. ¿Y dónde estaba Toby hoy? Lo último que Mike supo fue que su amigo había aceptado un empleo en Los Ángeles, desafiando su temor a los terremotos. Hoy día los terremotos serían la menor de las preocupaciones de Toby.

El letrero en la ventana del bar Finley anunciaba que estaba abierto… quizás el único establecimiento en auge como consecuencia de la crisis. Para algunos la noticia se aplacaría mejor con cerveza.

Mike pasó de largo, incómodo por la idea de entrar y toparse con algún conocido. Deseaba hablar con su padre, su madre, y Betsy, y con nadie más. De una manera un tanto inexplicable se sentía de algún modo responsable por el virus, aunque difícilmente debían culparlo por el simple hecho de hacer saber a los estadounidenses el pequeño secreto de que estaban perdidos.

Tragó grueso y pasó por Calefacciones Roger. Cerrada.

Aún no se veía ni un alma en la calle Central ni en ninguna de las adyacentes.

Mike se detuvo y giró. Calma total. El viento parecía ajeno al virus que había venido a morar en este pueblo. Una bandera estadounidense se agitaba lentamente sobre la oficina postal, pero él dudaba que hoy entregaran algún correo.

Mil científicos buscaban en alguna parte una forma de deshacer la variedad Raison. En algún sitio políticos y jefes de estado pedían a gritos una explicación convincente a la inconcebible idea de que la muerte estaba a la vuelta de la esquina. Ojivas nucleares volaban en algún lugar a través del aire.

Pero aquí en Algún Lado, Estados Unidos, mejor conocido como Finley, fundado el 12 de julio de 1926, lo único que Mike podía oír era el sonido del viento. Lo único que veía eran las calles vacías y el cielo azul salpicado de mullidas y redondeadas nubes blancas.

De repente pensó que había sido una equivocación dejar el auto. Debería volver aprisa, subir al interior y dirigirse a la marcha de protesta en Washington, donde lo esperaban en la mañana.

En vez de eso, Mike dio media vuelta y comenzó a correr. Pasó Automotores Dave. Siguió por la calle Lincoln. Hasta el final, donde aún se hallaba la vieja casa blanca que su padre comprara hace casi cuarenta años.

Se dirigió a la puerta, calmando su fuerte respiración. Ningún sonido, ningún indicio de vida. Al menos se debería oír el televisor, ¿verdad?

Mike subió los escalones, abrió la puerta mosquitera y entró a la casa.

Allí en el sofá, frente a un televisor enmudecido, se hallaban su padre, su madre y Betsy, rodeados por platos esparcidos, vasos medio vacíos y bolsas de papas fritas marca Safeway. Estaban en pijamas y tenían el cabello despeinado; los brazos cruzados y los rostros colgaban de los pómulos como costales, pero en el momento en que lo vieron se les abrieron totalmente los ojos. De no ser por esta señal de vida, Mike pudo haber imaginado que ya estaban muertos.

– ¿Mikey? -preguntó su madre, inclinándose al frente y deteniéndose, como tratando de decidir si confiar o no en lo que veía-. ¡Mike!

Ella se levantó del sofá y corrió hacia él, sollozando. Lo envolvió en un abrazo.

Mike sabía que la marcha de protesta en Washington era lo que debía hacer. No había otra esperanza. Todos iban a morir.

Reposó la cabeza en el hombro de ella y comenzó a llorar.

KARA HUNTER dirigió su auto por el recinto de la Universidad John Hopkins, con el teléfono celular pegado al oído. El mundo empezaba a derrumbarse y ella sabía, muy en lo profundo, donde no se suponía que la gente supiera cosas, que algo muy importante dependía de ella. Thomas dependía de ella y el mundo dependía de Thomas. La situación era tan clara como una noche sombría, pero una estrella brillaba en el horizonte, así que ella mantuvo la mirada en esa brillante luz guía.

Kara se puso el celular entre el oído y el hombro e hizo un giro usando ambas manos.

– Perdóneme por parecer desesperada, Sr. Gains, pero si usted no me da la autorización que necesito voy a ir con una pistola allí.

– No dije que no te lo conseguiría -expuso el ministro de estado.

Kara pensó que debería estar hablando con el presidente mismo, pero él no era precisamente el hombre más accesible del planeta en estos días. A menos, por supuesto, que se tratara de Thomas.

– Dije que lo intentaría -continuó Gains-. Pero esto es poco convencional. El Dr. Bancroft podría… discúlpame.

El teléfono se silenció. Kara logró oír una voz ahogada.

Gains volvió a hablar, esta vez muy rápido.

– Me tengo que ir.

– ¿Qué pasa?

– Es necesario saber…

– ¡Debo saberlo! Quizás yo sea el único vínculo que usted tiene con Thomas, ¡suponiendo que esté vivo! Y con Monique, suponiendo que esté viva. Hábleme, ¡por Dios!

Él no contestó.

– Usted me lo debe, Sr. Ministro. Usted debe esto a la nación por no responderle la primera vez a Thomas.

– Guárdate esto para ti -objetó él en un tono que a Kara no le dejó ninguna duda de la frustración del hombre al tener que decirle alguna cosa; pero entre todas las personas, él debía saber que ella podría ir bien encaminada con este experimento que tenía en mente.

Página siguiente