¿No tiene por quién vivir?

—¡Lo mataron! ¡Lo mataron!

Cuando escuché la voz de mi tía sentí alegría. “Estoy bien”, pensé. Mi tía había salido corriendo a llamar por teléfono. Aunque estaba herido y sabía que me estaba muriendo, me sentí tranquilo. Era una especie de trance producto del desangramiento. Mientras mi vida se iba, una voz interna me decía que me salvaría; escucharla me dio fuerzas para levantarme. Mi rodilla izquierda no respondió; la tenía fracturada. Me desplomé y, cuando estaba a punto de tocar el ensangrentado piso, en lo primero que pensé fue en mi hija. Le rogué a Dios que me salvara. “¡No es justo, Señor, mi hija sólo tiene dos añitos!”, exclamé. Entonces oí la voz de mi primo y sentí que, como un milagro, era una respuesta a mi clamor.

—¡Está vivo, está vivo!

Mi tía, con un rostro de angustia se acercó, me vio y me dijo: —¡Mijo! ¿Cómo está, mijo? ¡Está vivo gracias a Dios!

Yo le dije: —¡Llamá a una ambulancia, llamá por favor a una ambulancia!

De nuevo corrió al teléfono, marcó desesperadamente mientras yo trataba de darle una ojeada al dantesco espectáculo en el que se había convertido el restaurante. Sangre, muerte, dolor, miedo, angustia; elementos propios del infierno en el que estaba y del que, a partir de ese momento, quería salir.

—¡Bájenme ya, que me voy a desangrar! —grité.

—¡No, que lo rematan abajo! —me contestó uno de los meseros.

No me importaba si me remataban: quería salvarme, quería hacer algo por mi vida.

—¡Bájame! —le dije.

El mesero lo dudó pero ante mi cara de enfado, no tuvo alternativa. Cuando ya estaba en el andén, mientras rogaba que apareciera una bendita ambulancia, llegó una moto con dos policías. De inmediato me invadió el temor de que los sicarios, para no fallar en el operativo, hubieran enviado a estos agentes para que me remataran. Era el modus operandi de estos grupos.

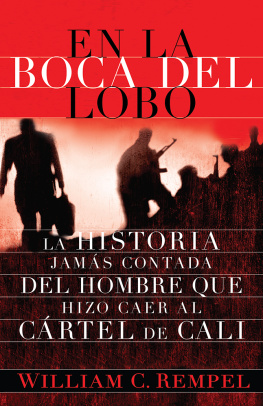

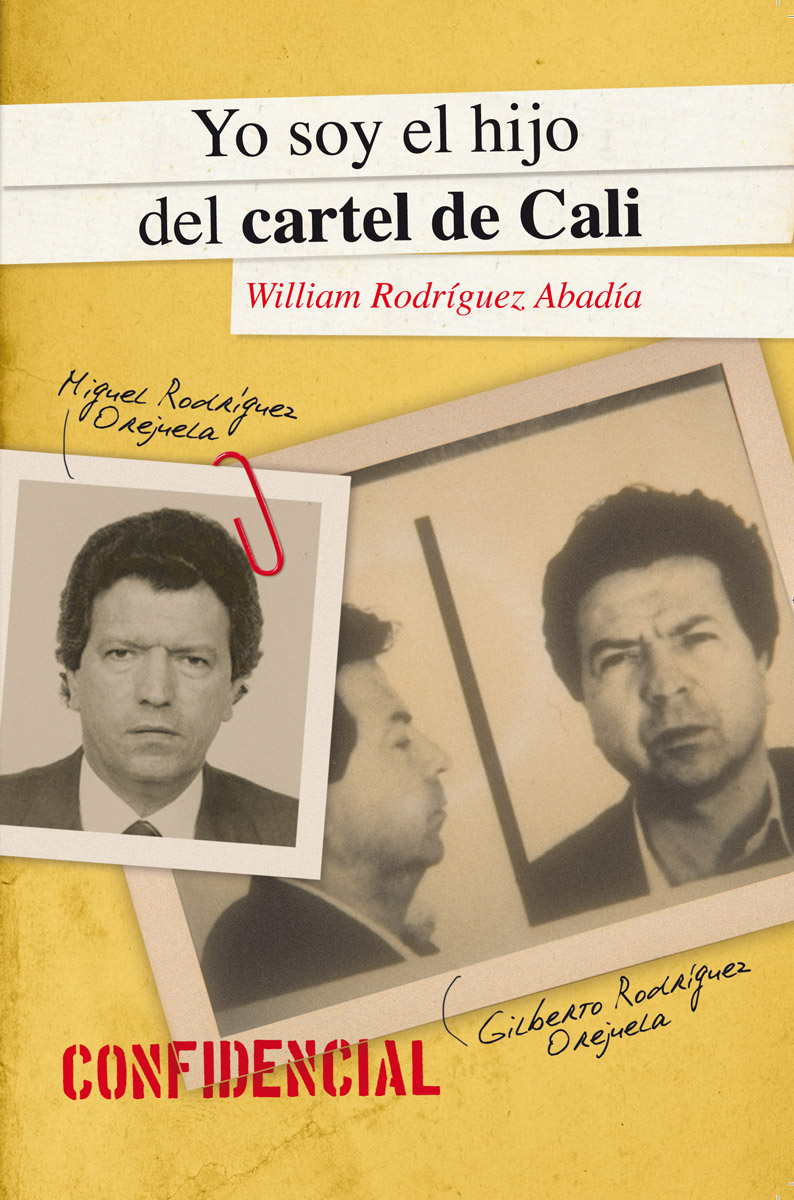

—¡Venga, hermano… yo soy William Rodríguez Abadía, no se me quite de al lado! —le dije a uno de los policías que se bajó de la moto.

El uniformado se tomó su tiempo, me miró, sonrió y me dijo: —¡Tranquilo, jefe, aquí me quedo!

Nunca había sentido tanta tranquilidad. Siempre rodeado de escoltas, sicarios y gente dispuesta a todo por salvarme, ahora era un policía el que, paradójicamente, me daba tranquilidad, lo que me permitió recordar cómo había comenzado todo.

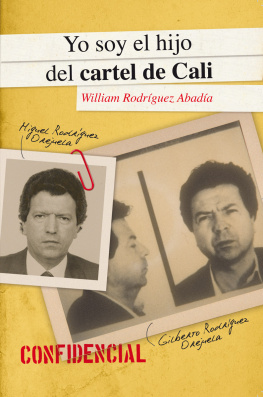

Era viernes 24 de mayo de 1996, día que marcaría mi vida y con el que iniciaría un cambio que seguramente mi inconsciente anhelaba. Había nacido en el seno de una familia que lideraba mi tío, quien, según mi entender, era un próspero empresario. Durante muchos años ignoré los oficios a los que se dedicaba mi tío Gilberto, ayudado por mi padre Miguel, por lo que crecí pensando que la riqueza era algo normal; aunque ellos siempre nos inculcaron que para obtener las cosas había que ganárselas.

Comencé a sospechar de la doble vida que llevaba mi padre hasta cuando me hice adolescente. Tanta ida y venida de escoltas y comentarios sueltos de la gente comenzaron a llenar mi mente de dudas, dudas que rápidamente fueron acalladas por argumentos inobjetables: “es mi familia”, “es mi papá”, “es mi tío”, “lo único que se tiene es la familia”.

Pero el más fuerte y poderoso de todos los argumentos es el que brinda la comodidad del dinero. En mi caso —por situaciones de mi niñez que más adelante explicaré— hizo que mi conciencia se dejara comprar, en vez de seguir formulando preguntas, como era la costumbre en la familia Rodríguez Orejuela, liderada por mi tío que, consecuente con ese principio, cada vez que podía nos repetía: el dinero todo lo compra.

Una vez que comprendí ese modo de pensar, me dediqué a vivir como hijo de potentado, tratando de no llamar la atención para poder seguir mi vida de estudiante y adolescente con ganas de comerse el mundo; aunque, obvio, con prerrogativas diferentes a las de mis compañeros.

Siempre he sido un hombre cercano a Dios. Su luz me ha protegido en momentos difíciles, salvándome en varias ocasiones de las garras de la muerte. Por eso mi devoción es a un Cristo milagroso, que tiene su sede en Buga, una localidad cercana a Cali. Ese viernes me disponía a viajar a la basílica del Señor de Buga en compañía de mi amigo de infancia Óscar Echeverri.

Como le pedí, Óscar llegó temprano a mi casa. Salimos después de desayunar. Ignorábamos que a esa misma hora en otro lugar de la ciudad se le daban los últimos toques a dos camionetas blancas, iguales a las que en la época usaba la policía. A bordo de ella seis hombres, armados con pistolas 7.65, 9 mm con silenciador y radioteléfonos, se disponían a llevar a cabo uno de los atentados más grandes en la historia de la ciudad de Cali.

En esa época, por encargo de mi padre, me tocó manejar las relaciones con varios grupos de narcotraficantes que querían, ilusamente, tomar el control del negocio. Respaldados por el máximo jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Carlos Castaño, habían asesinado a José Chepe Santacruz Londoño, uno de los jefes del cartel de Cali, y temían por nuestra retaliación. Por este hecho me tocó realizar varias reuniones, tratando de mediar y resolver los rumores malintencionados de Wilber Alirio Varela, alias Jabón, un sicario que a punta de pistola se había ganado la confianza de Orlando Henao, el jefe máximo en esos momentos del cartel del norte del Valle.

Óscar, mi esposa y yo nos disponíamos a terminar de desayunar para salir hacia Buga. Mientras le daba las últimas cucharadas de una deliciosa compota a mi hija primogénita, que contaba con algo menos de dos años, recibí una llamada de mi tía Amparo. Me requería con carácter urgente en la Corporación Deportiva América de Cali.

Mi tía Amparo, una mujer con gran capacidad empresarial, era la encargada de manejar la parte administrativa de la corporación. Yo era el responsable de la parte deportiva, por decisión de mi padre; el fútbol era una pasión que mi padre me había contagiado desde niño, pues don Miguel Rodríguez adoraba la camiseta del América de Cali, y en cierta manera explicaba su filosofía de vida.

América de Cali representaba el clamor popular; era el medio de expresión de los que no tenían nada, el campeón de los desposeídos. El mecenazgo de mi padre en el fútbol colombiano duró desde 1980 hasta cuando perdió su libertad.

Siempre se dijo malintencionadamente que nosotros habíamos utilizado la institución para lavar dinero. Nada más falso. Nos movía una pasión llamada “la mechita”. Algo que se lleva grabado en el corazón. Además, complementaba mi frustración de no haber sido futbolista, sueño que albergué desde niño, cuando veía jugar a mis ídolos, Diego Armando Maradona y Johan Cruyff.

Siempre he sido obsesivo en todo lo que he hecho en la vida. Eso lo heredé de mi padre, quien me repetía “el mundo no es de mediocres”. Esa máxima es muy evidente en el fútbol, deporte en el que “ganar no es todo, es lo único”. Y así es. En el fútbol nadie se acuerda del segundo puesto. Por eso, cuando acepté la misión me di a la tarea de investigar a profundidad los planes deportivos y sistemas de juego implementados por algunos equipos europeos, en particular de Holanda, Italia y España. Quería que América fuera el mejor equipo del mundo: por satisfacción personal, y para demostrarles a mi padre y a mi familia que ninguno de sus encargos me quedaría grande.