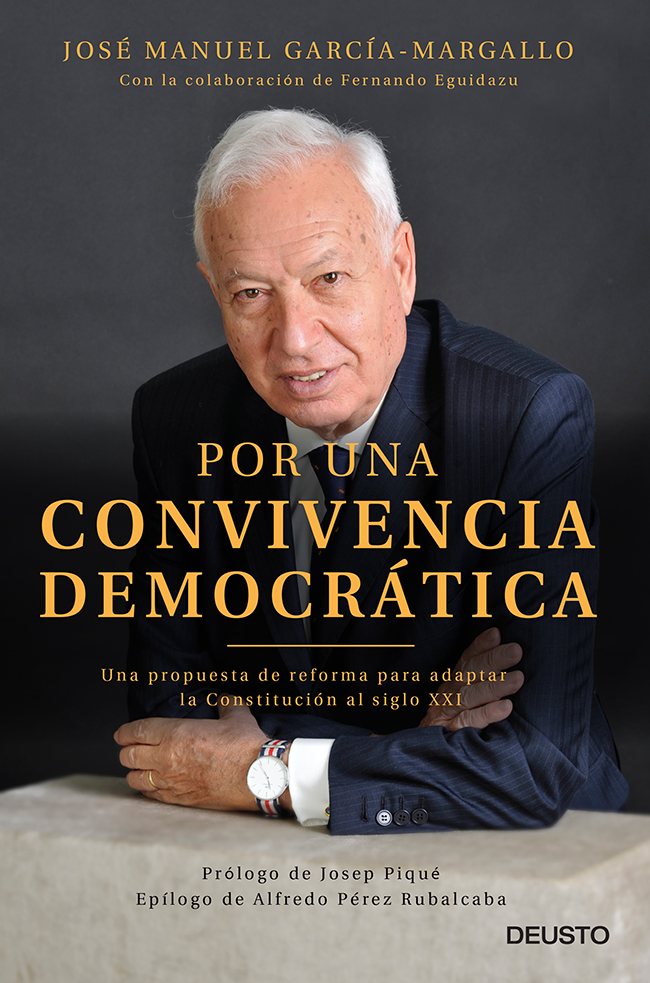

«Para preservar la Constitución hay que cambiarla». Esta premisa rige el empeño del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo de dotar al país de un texto constitucional adaptado al presente y con la vista puesta en la regeneración de España y la búsqueda de una solución al problema del independentismo. En su nuevo libro Por una convivencia democrática propone y desarrolla un articulado nuevo que palíe los defectos de la Constitución Española: de diseño, como la discriminación por sexo en la sucesión al trono y el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas; problemas de funcionamiento, como la falta de coordinación horizontal entre autonomías y la multiplicación de entes administrativos, y sobrevenidos por las circunstancias, como la inadecuación de la Constitución para adaptarse a la pertenencia de España a la Unión Europea.

La primera parte es un diagnóstico de los principales retos del país (federalismo, idea de España, régimen de competencias, sistema tributario, reforma administrativa…) y la segunda tiene un enfoque más técnico y aborda la reforma constitucional propiamente dicha, con una propuesta justificada de articulado y de procedimientos para modificar el texto surgido de la Transición sin perder su espíritu conciliador.

Prólogo

Cuando José Manuel García-Margallo, buen amigo y excelente ministro de Asuntos Exteriores, me solicitó que prologara su nuevo libro, acepté de inmediato, a pesar de desconocer aún la literalidad de su contenido, aunque sí sus líneas generales que, generosamente, me había anticipado. Y asumiendo que, dada la arrolladora personalidad del autor y su valentía política e intelectual, hacerlo me podría suponer algún inconveniente ante algunos que, incapaces de incorporar la interpelación intelectual (o, dicho de otro modo, la sana provocación) a su cómodo y acomodaticio análisis, entienden que lo mejor en la vida es no meterse en líos innecesarios y no incomodar al poder en sus múltiples expresiones, ya sea en la política, la economía, las finanzas o los medios de comunicación.

Porque es evidente que García-Margallo es un personaje que, a veces, puede incomodar. E incomoda porque nos interpela ante los desafíos de una realidad que es como es y no como nos gustaría que fuera.

Y lo hace en la forma que nos tiene ya habituados: con datos, argumentos y razones. Y hasta aquí nada que objetar, y sí muchísimo que agradecer. En nuestro debate público adolecemos, cada vez más, de una creciente mediocridad, que se refleja en una agobiante pobreza intelectual, lo cual constituye pasto idóneo para todo tipo de argumentos simples y simplistas que pretenden ofrecer soluciones binarias a problemas complejos, propios de nuestras sociedades contemporáneas.

Obviamente, estoy hablando de los populismos, pero no sólo de ellos. El lenguaje binario, simple, de Twitter, ha contaminado —y, lamentablemente, parece que de manera irreversible— la confrontación de ideas y de proyectos. Es el triunfo de la consigna, del argumentario burdo y reduccionista, de la búsqueda de la derrota del adversario en ese espeso y sucio mar de las redes sociales, y no de la consecución de consensos básicos sobre nuestras necesidades colectivas. Y poco importan las consecuencias de tal tóxica aproximación al noble ejercicio de la política. El fin justifica los medios; y, si hace falta llevarse por delante cosas vitales para nuestra convivencia, se hace.

Tristemente, en nuestra España de hoy (y no sólo en ella, sino también, dramáticamente, en nuestra Europa y en el mundo entero), ese tipo de lenguaje político se ha vuelto preponderante. De hecho, vemos como el presidente de la nación más poderosa de la tierra (y, por ende, cargada de una tremenda responsabilidad añadida) transmite sus posiciones políticas, internas y externas, a través de tuits prácticamente diarios. Profundamente inquietante.

Por ello, aportaciones meditadas, razonamientos complejos, posiciones bien argumentadas y sostenidas en datos, fundamentadas en un sólido conocimiento del entramado jurídico que ha permitido construir la legalidad internacional y, por descontado, nuestro marco de convivencia democrática, deben ser siempre no sólo bien recibidos y agradecidos, sino que deben servir de acicate para reclamar que no sean una excepción.

Porque hoy la corrección política no consiste ya en no salirse del carril, para evitar problemas. Consiste en dinamitar los carriles, conseguir apoyos mediáticos espurios y poner permanentemente en cuestión las bases de nuestro modelo de convivencia. Como si eso fuera lo «moderno»…, lo «guay».

Y debemos rebelarnos ante esa perversión moral. Lo políticamente correcto debe ser, precisamente, hablar sin reservas y tapujos de lo que es necesario reformar y cambiar para que nuestro modelo de convivencia sea preservado en sus aspectos básicos y fundamentales. Porque estamos hablando de libertad, de igualdad, de tolerancia, de integración inclusiva, de bienestar o de prosperidad. Es decir, de nuestras democracias representativas y de nuestra economía social de mercado, base de nuestra sociedad del bienestar. Hablamos de Occidente. Y hablamos, sobre todo, de Europa. Y debemos insistir más que nunca en su defensa.

Porque la unión de Europa está en peligro y está siendo agredida desde diferentes flancos, externos e internos. Desde fuera, en lo político, por el avance de los sistemas autoritarios y de las llamadas «democracias iliberales» (flagrante contradicción en los términos) y en lo económico, por los sistemas de capitalismo intervencionista de Estado. Y ambos sistemas están en expansión, ante la aparente y, a veces, contradictoria «abdicación» de Estados Unidos en la defensa de nuestros valores comunes y ante la triste realidad de una Europa debilitada como proyecto político ilusionante. Y, desde dentro, por los diferentes populismos, amparados por las consecuencias devastadoras de la crisis económica y financiera que hemos padecido en la última década y, también, en muchos lugares, por el no menos destructor efecto de la corrupción, devastador para la moral colectiva y el prestigio de las instituciones democráticas.

Ambos sistemas ponen en cuestión temas tan de fondo como la solidaridad, la igualdad o la libertad. Porque sitúan lo propio por encima de lo común; o bien vuelven a tender a la confrontación social en lugar de a la cohesión; o bien ponen en cuestión las instituciones frente a una hipotética legitimidad de «la gente». Dicho de otro modo: no creen en la democracia representativa y quieren destruirla. Y la quieren destruir tanto desde dentro como con la ayuda de fuera; unas veces, desde la derecha, y otras, desde la izquierda.