Índice

A Ben y Ginny

Conocí a un viajero de una antigua tierra

que me dijo: «Dos enormes piernas de piedra se yerguen

sin su tronco en el desierto. Junto a ellas,

semihundido en la arena, yace un rostro destrozado;

su ceño fruncido, la mueca de sus labios y su desdén de frío dominio

revelan que su escultor comprendió bien esas pasiones

que todavía sobreviven, grabadas en la materia inerte,

a la mano que se mofó de ellas y al corazón que las alimentó.

Y en el pedestal se leen estas palabras:

“Mi nombre es Osimandias, rey de reyes:

¡Contemplad mis obras, oh poderosos, y desesperad!”.

No queda nada más. En torno a la decadencia

de aquellos colosales restos, infinitas y desnudas,

las solitarias y llanas arenas se extienden hasta el horizonte».

PERCY BYSSHE SHELLEY, «Osimandias»

Nota sobre los nombres propios

Los nombres de los personajes y lugares del antiguo Egipto se transcriben, según el uso contemporáneo, en la forma que más se aproxima a la original (cuando se conoce), excepto en aquellos casos en que la forma clásica de un topónimo ha dado lugar a un adjetivo ampliamente utilizado: de ahí el uso de Menfis (y menfita) en lugar de la forma Mennefer o la más antigua Ineb-hedy; Tebas (tebano) en lugar de Uaset; Sais (saíta) en lugar de Sa, o Heracleópolis (heracleopolitano) en lugar de Nennesut. Para facilitar las referencias, tras la primera mención de un topónimo antiguo en el texto se incluye el equivalente actual entre paréntesis, y también se dan los equivalentes antiguos de los topónimos clásicos.

Por razones de accesibilidad, los nombres de los gobernantes persas y griegos de Egipto de los siglos VI a I a.C. se transcriben en su forma clásica y castellanizada; por ejemplo: Darío en lugar de Dariyahavush, Ptolomeo en lugar de Ptolemaios o Marco Antonio en lugar de Marcus Antonius.

Los numerales romanos (como, por ejemplo, Thutmose I-IV o Ptolomeo I-XV) son una convención moderna, utilizada para distinguir entre diferentes reyes en la secuencia de los que compartieron un mismo nombre propio. En realidad, a lo largo de casi toda la historia egipcia se hacía referencia a los reyes principalmente por sus nombres de trono; unos nombres formulistas, a menudo prolijos y en general poco familiares excepto para los egiptólogos.

Nota sobre las fechas

A excepción del Prólogo y del Epílogo, y a menos que se indique otra cosa, todas las fechas son antes de Cristo. En el caso de las fechas anteriores a 664 a.C. existe cierto margen de error, que va de unos diez o veinte años para el Imperio Nuevo hasta unos cincuenta o cien para el Período Dinástico Temprano; las fechas que se dan en el texto se corresponden con el actual consenso generalizado entre los académicos. A partir de 664 a.C., las fuentes externas a Egipto hacen posible una cronología precisa.

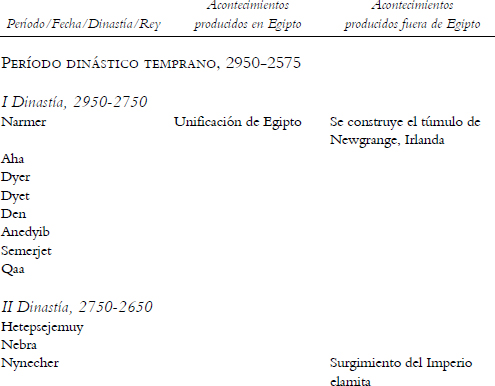

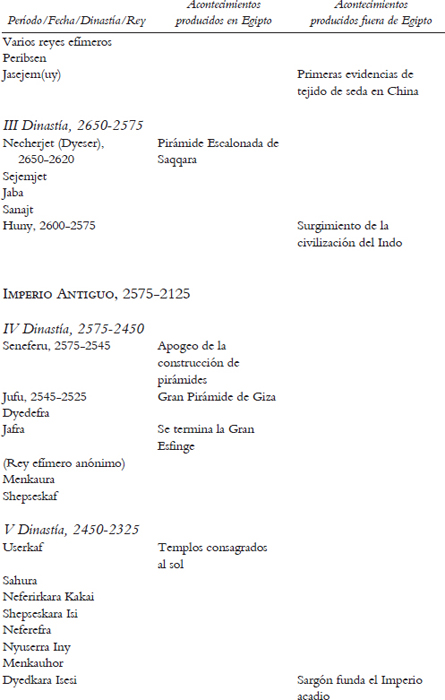

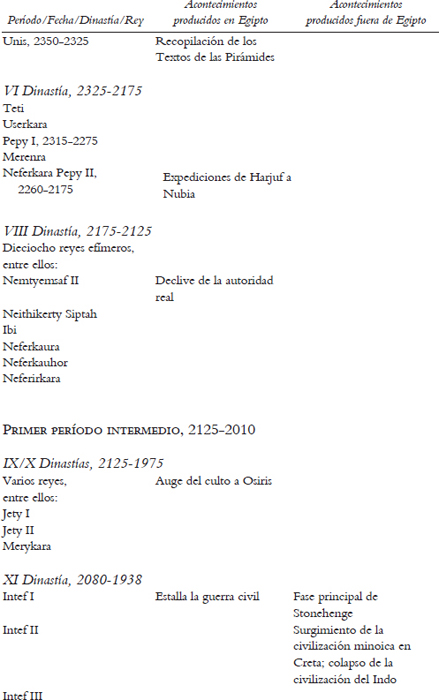

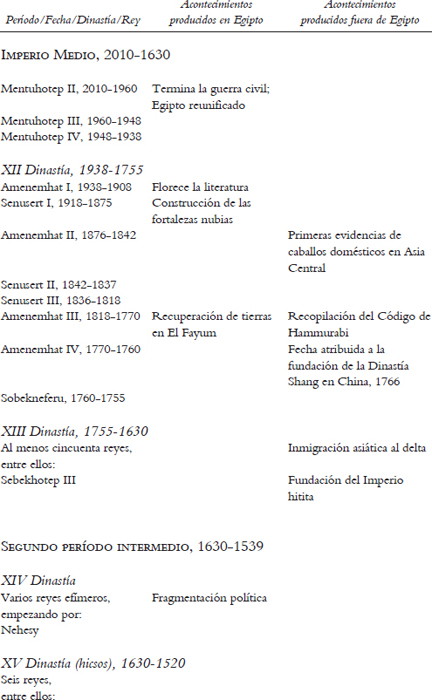

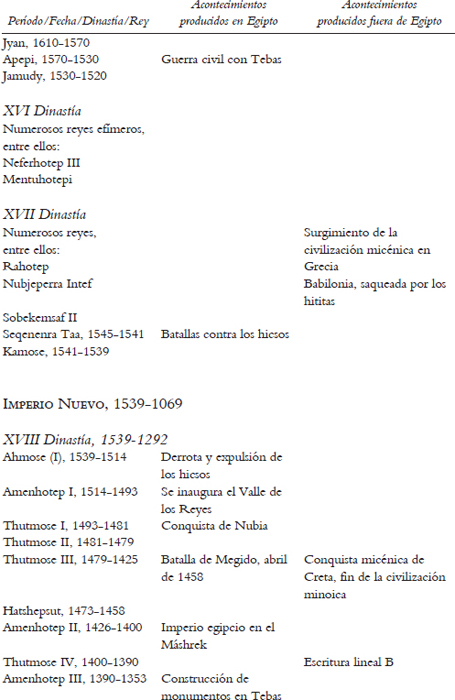

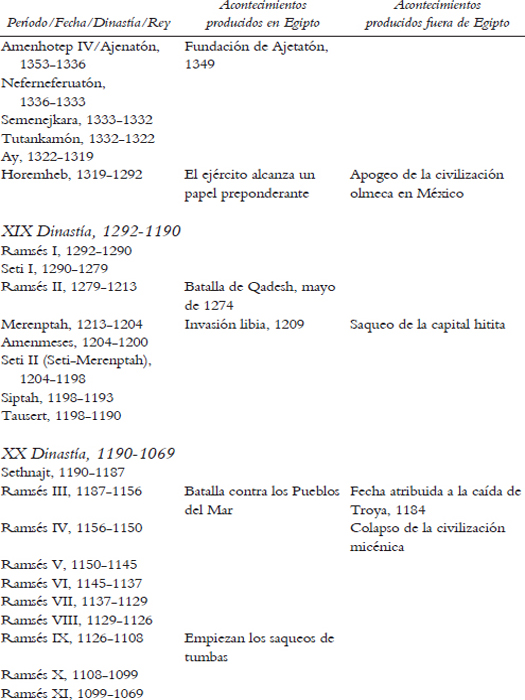

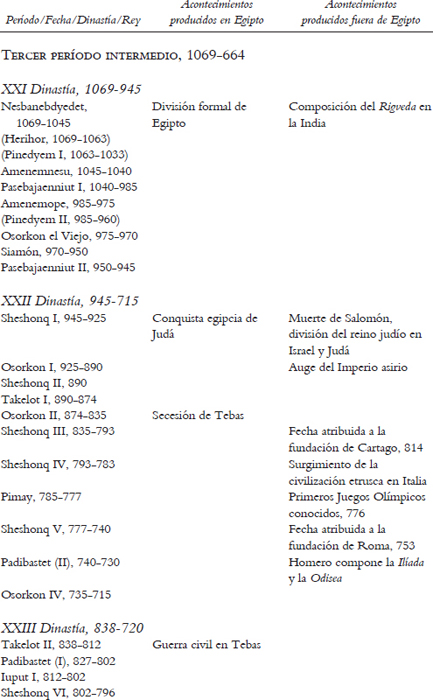

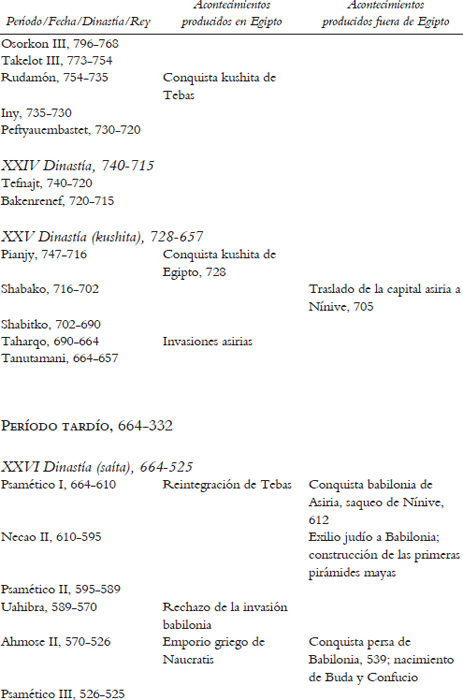

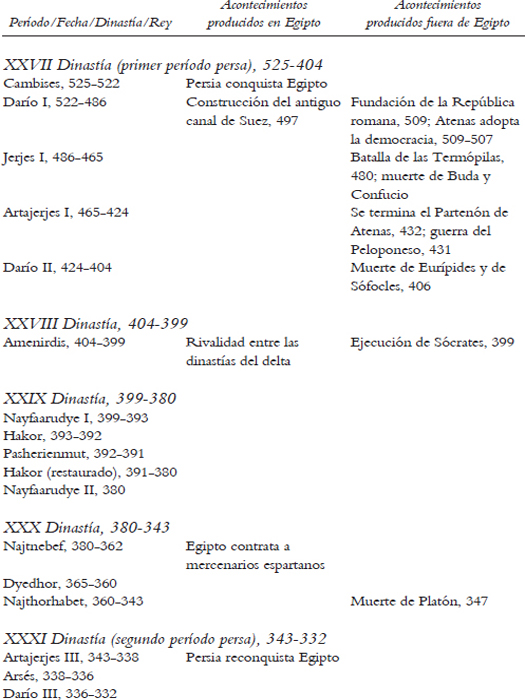

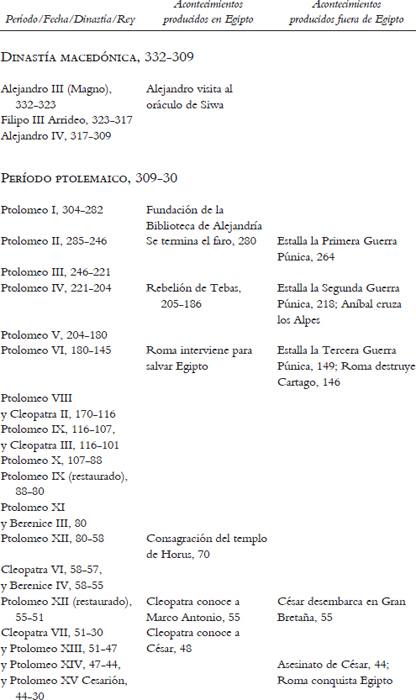

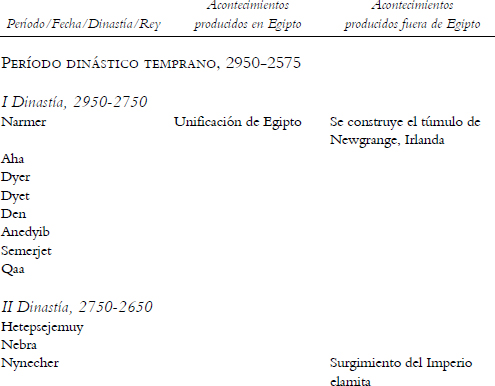

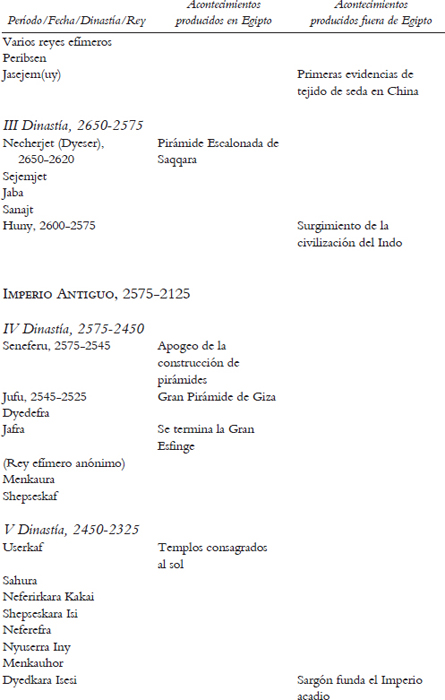

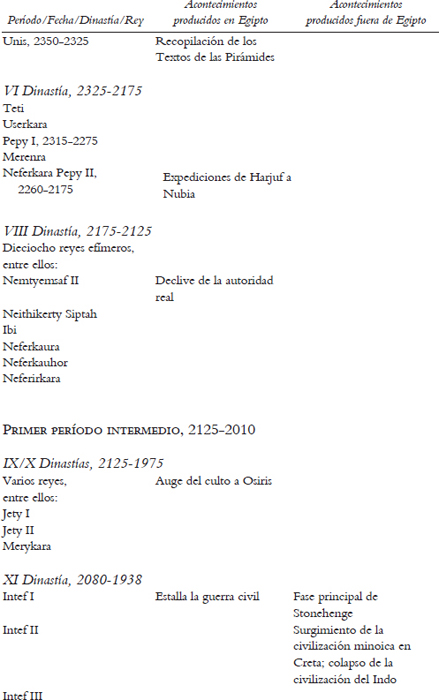

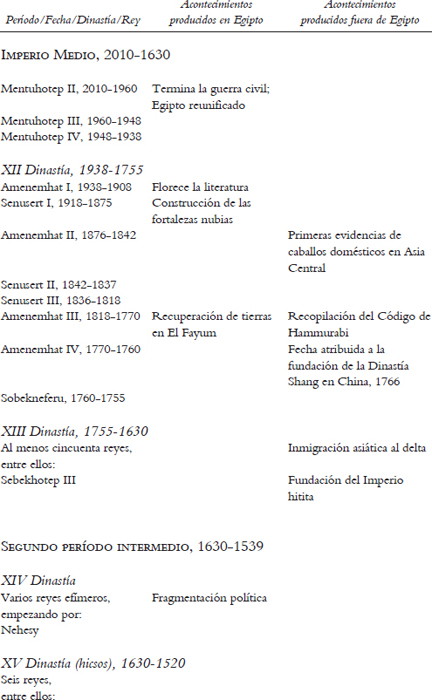

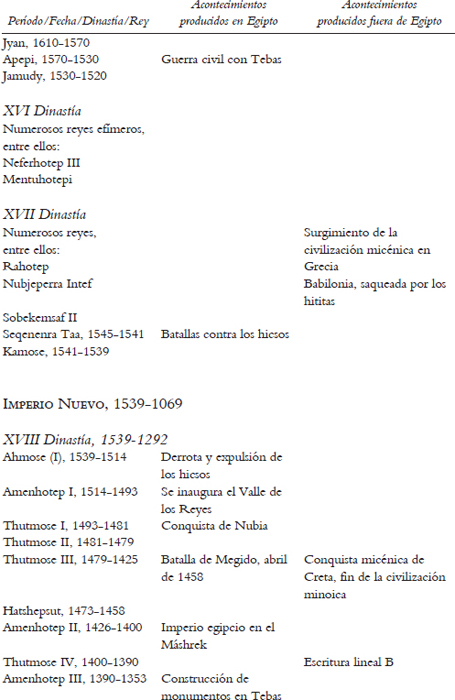

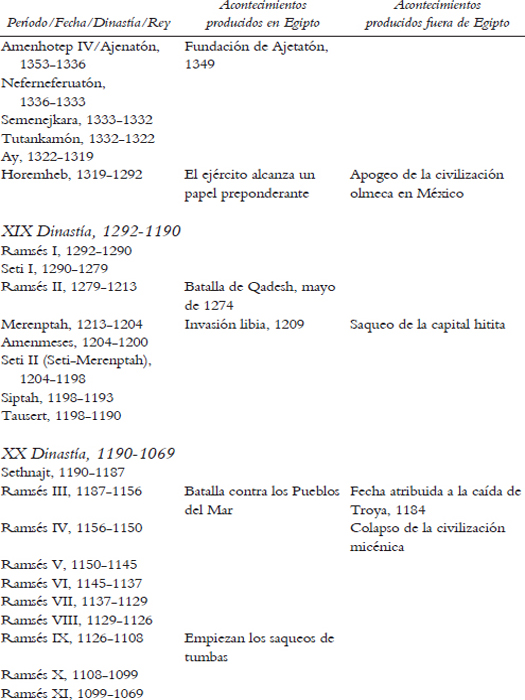

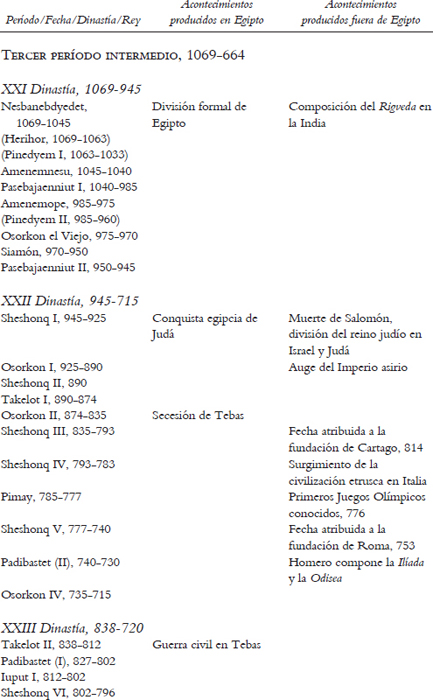

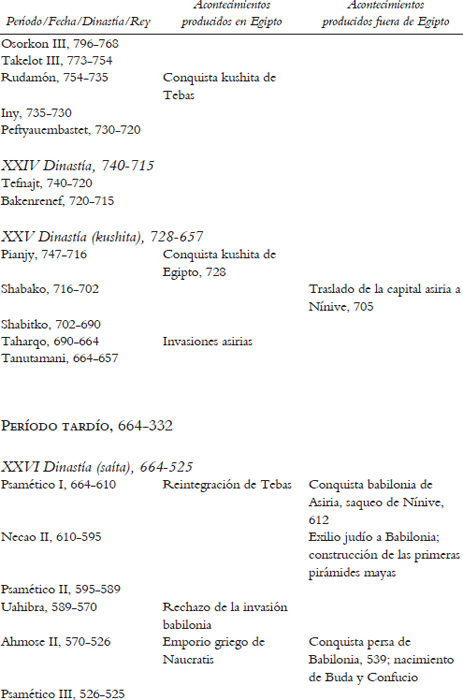

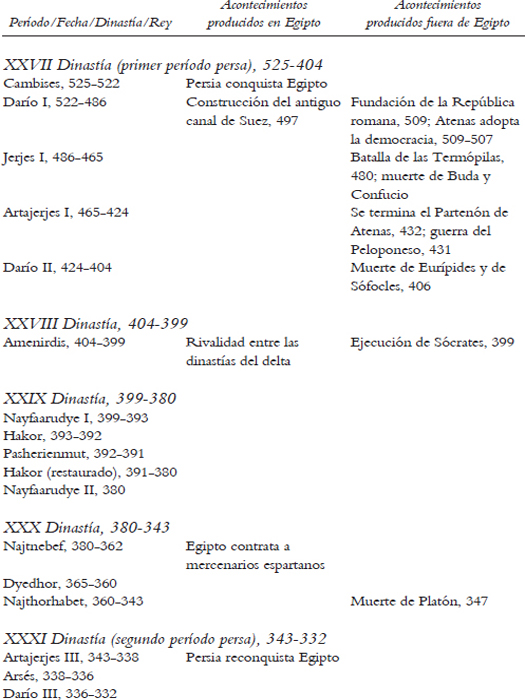

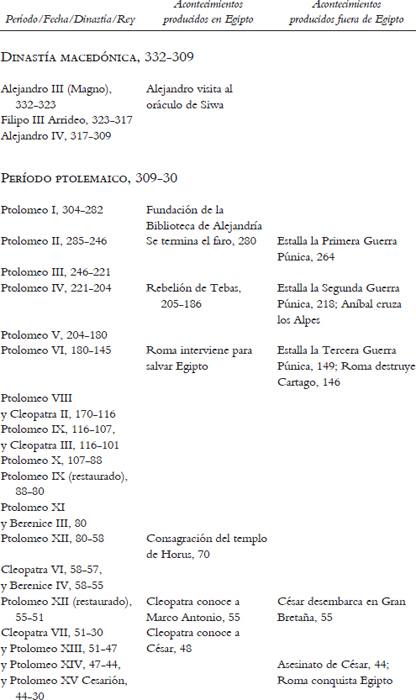

Cronología

Todas las fechas son antes de Cristo. El margen de error es aproximadamente de un siglo hacia 3000 a.C. y de unas dos décadas hacia 1300 a.C.; a partir de 664 a.C. las fechas son exactas.

El sistema de dinastías diseñado en el siglo III a.C. no está exento de problemas —por ejemplo, hoy se admite que la VII Dinastía resulta totalmente espuria, mientras que de varias otras se sabe que han gobernado al mismo tiempo en diferentes partes de Egipto—, pero aun así sigue siendo el método más cómodo para subdividir la historia del antiguo Egipto. Los períodos que las abarcan son convenciones académicas más modernas.

Prólogo

El 26 de noviembre de 1922, dos horas antes del ocaso, el egiptólogo inglés Howard Carter penetraba, junto con otros tres compañeros, en un corredor tallado en la roca y excavado en el suelo del Valle de los Reyes. El insólito cuarteto estaba formado por tres hombres de mediana edad y una mujer mucho más joven. Carter era un hombre pulcro, algo estirado, que andaba cerca de cumplir los cincuenta años, con un bigote cuidadosamente recortado y el cabello alisado hacia atrás. En los círculos arqueológicos tenía fama de obstinado y de tener un temperamento irritable, pero también se le respetaba, aunque fuera algo a regañadientes, por su enfoque serio y académico de las excavaciones. Había hecho de la egiptología su carrera, pero al carecer de suficientes recursos privados dependía de otros para financiar su trabajo. Por fortuna, acababa de encontrar al hombre adecuado para pagar sus excavaciones en la orilla oeste del Nilo, en Luxor. De hecho, su patrocinador estaba por entonces con él, compartiendo la emoción del momento. George Herbert, quinto conde de Carnarvon, era un hombre muy distinto. De carácter bullicioso y jovial a pesar de sus cincuenta y seis años, había llevado la vida de un aristócrata diletante y de joven se había entregado a su pasión por los coches veloces. Pero en 1901 había sufrido un accidente de tráfico que había estado a punto de costarle la vida, y que le dejó debilitado y propenso a padecer dolores reumáticos. Para escapar del frío y húmedo aire de los inviernos ingleses, había decidido pasar varios meses al año en el clima, más cálido y seco, de Egipto, y de ese modo se había iniciado su interés en la arqueología como aficionado. Una reunión con Carter en 1907 inauguró la asociación que iba a hacer historia. Junto con los dos hombres, en aquel «día memorable» —como más tarde lo calificaría el propio Carter— estaban también la hija de Carnarvon, lady Evelyn Herbert, y un viejo amigo de Carter, Arthur «Pecky» Callender, un directivo de ferrocarriles retirado que solo hacía tres semanas que se había incorporado a la excavación. Aunque era un novato en arqueología, los conocimientos de Callender sobre arquitectura e ingeniería hacían de él un miembro útil en el equipo. Su minuciosidad y formalidad eran del agrado de Carter, y además estaba bastante acostumbrado a los frecuentes cambios de humor de este último.

Justo tres días después de que se iniciara la temporada de excavaciones (que había de ser la última, ya que ni siquiera la fortuna de Carnarvon era inagotable), los operarios habían descubierto un tramo de escalones que descendían por el lecho de roca. Una vez que se hubo limpiado a conciencia la escalera, se descubrió un muro de protección exterior cubierto de yeso que tenía grabada una impronta de sello. Aun sin haber descifrado la inscripción, Carter sabía lo que significaba: había encontrado una tumba intacta del período de la historia del antiguo Egipto conocido como Imperio Nuevo, una época de grandes faraones y hermosas reinas. ¿Era posible que detrás del muro de protección se hallara el trofeo por el que Carter había estado luchando desde hacía siete largos años, la última tumba todavía no descubierta del Valle de los Reyes? Siempre atento a la corrección en las formas, Carter había dado prioridad ante todo a las buenas maneras y había ordenado a sus operarios que volvieran a tapar el tramo de escalones hasta que llegara, procedente de Inglaterra, el hombre que financiaba la expedición, lord Carnarvon. Si existía la posibilidad de que se hiciera un gran descubrimiento, lo más correcto era que el mecenas y el arqueólogo lo compartieran. Así, el 6 de noviembre Carter le envió un telegrama a Carnarvon en estos términos: «Finalmente he hecho un maravilloso descubrimiento en el valle; una magnífica tumba con sellos intactos; recuperada igual a su llegada; enhorabuena».