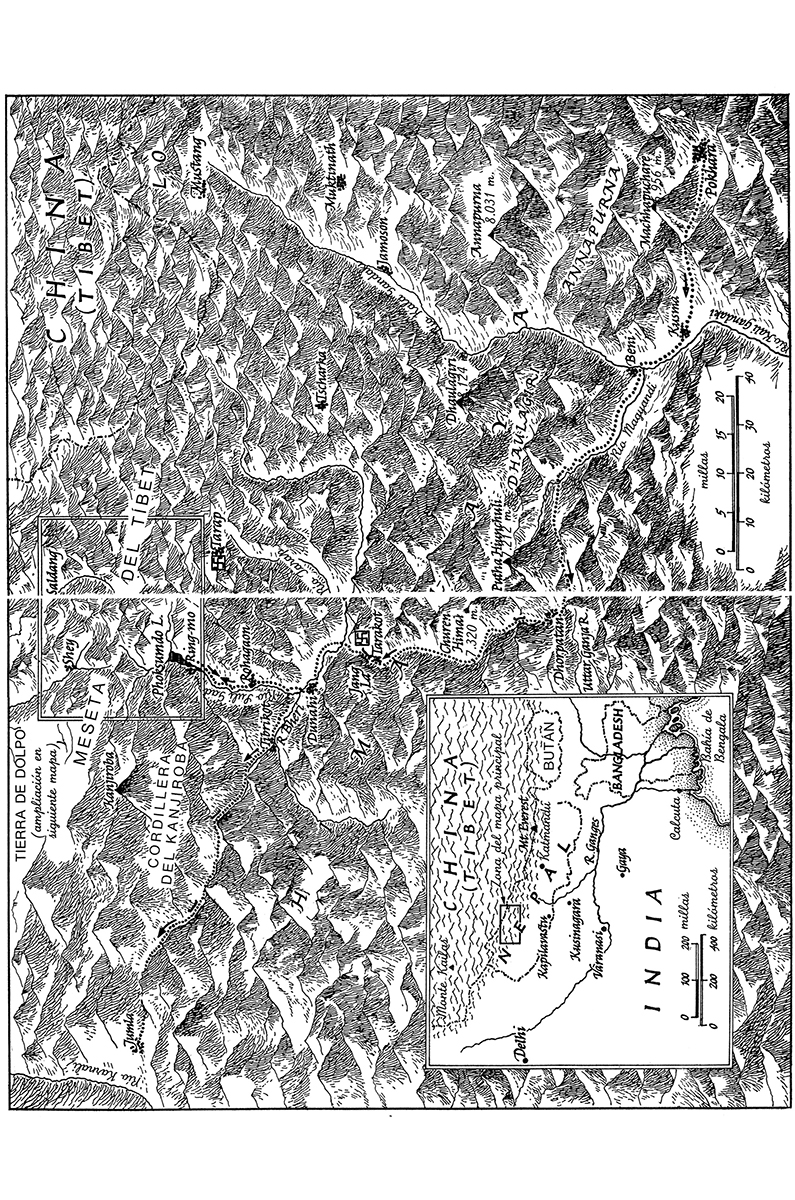

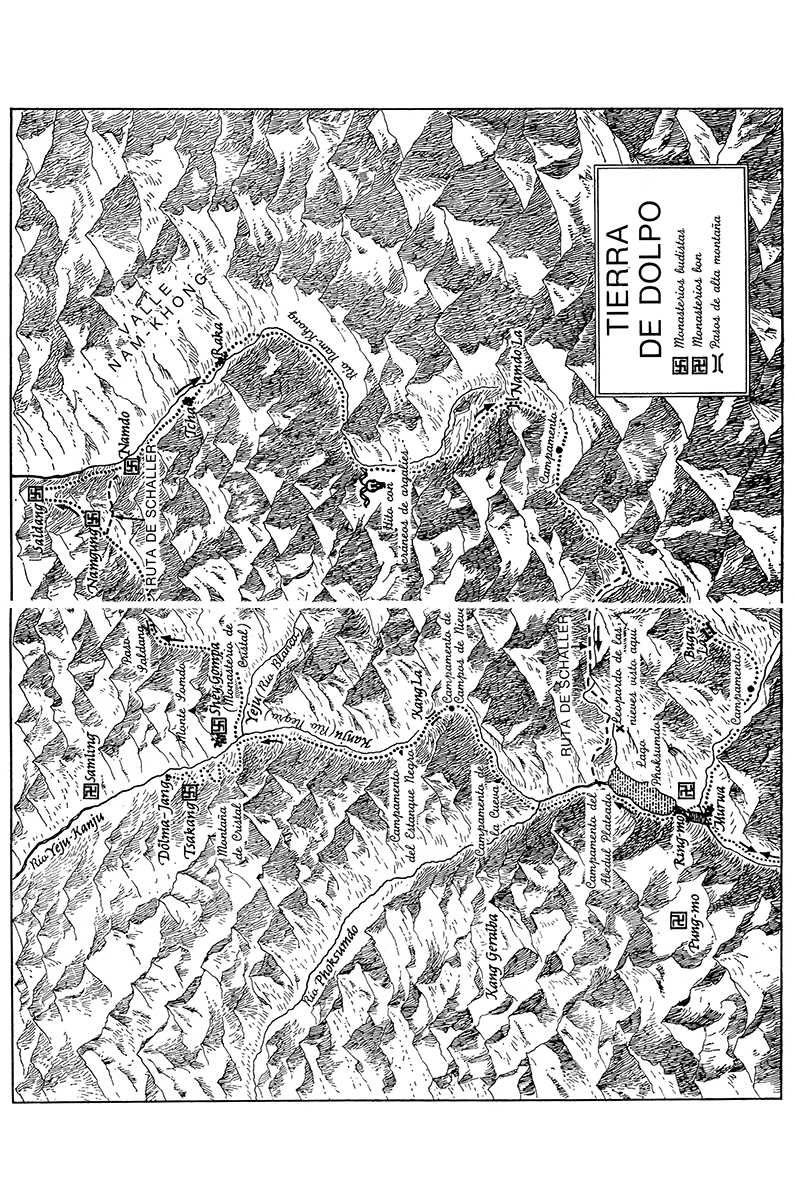

A finales de septiembre de 1973 emprendí con GS un viaje a la Montaña de Cristal, caminando primero hacia el oeste bajo el Annapurna, después hacia el norte siguiendo el curso del río Kali Gandaki y luego otra vez hacia el oeste y el norte, rodeando las cumbres de Dhaulagiri y a través de Kanjiroba, hasta la tierra de Dolpo, en la meseta del Tíbet, con un recorrido total de cerca de 400 kilómetros.

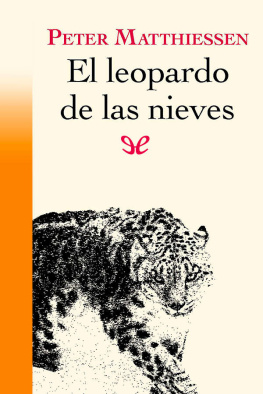

GS es George Schaller, el zoólogo. Lo había conocido en 1969 en la llanura del Serengeti, en África oriental, cuando trabajaba en su celebrado estudio sobre el león. Cuando volví a verlo en Nueva York, durante la primavera de 1972, había comenzado un estudio sobre ovejas y cabras salvajes y sus parientes cercanos, las cabras antílopes. Quiso saber si me gustaría acompañarlo al año siguiente en una expedición al noroeste de Nepal, cerca de la frontera del Tíbet, para estudiar el baral, o carnero azul himalayo; GS tenía la impresión, que se proponía confirmar, de que este extraño «carnero» de las grandes alturas era en realidad más cabra que carnero, y quizá muy próximo al antecesor arquetípico de ambos. Viajaríamos en otoño para observar a los animales cuando estuvieran en celo, ya que comer y dormir, sus ocupaciones habituales durante el resto del año, no proporcionan prácticamente ninguna pista sobre su evolución y comportamiento desde el punto de vista comparativo. Cerca de Shey Gompa, el Monasterio de Cristal, donde los lamas budistas han prohibido que se los moleste, se aseguraba que había carneros azules en abundancia y que se los observaba sin dificultad. Y donde hay muchos baral, es inevitable que aparezca el menos frecuente y el más hermoso de los grandes felinos, el leopardo de las nieves. GS sabía solo de dos occidentales —él, uno de ellos— que hubieran visto al leopardo de las nieves himalayo en los últimos veinticinco años; la esperanza de vislumbrar este animal casi mítico en las montañas de las nieves eternas era justificación suficiente para el viaje.

Doce años atrás, durante una visita a Nepal, tuve ocasión de ver, en el norte, las asombrosas cumbres nevadas del Himalaya; reducir aquella distancia, recorrer paso a paso la mayor cordillera de la Tierra hasta un lugar llamado la Montaña de Cristal, era una verdadera peregrinación, un viaje de descubrimiento interior. Desde la usurpación del Tíbet por los chinos, la tierra de Dolpo, todavía hoy prácticamente desconocida para los occidentales, está considerada como el último enclave de la cultura tibetana en estado puro, y la cultura tibetana es el último reducto de «todo lo que anhela la humanidad de hoy, porque se ha perdido, o porque no se ha conseguido o porque está en peligro de desaparecer: la estabilidad de una tradición que tiene sus raíces no solo en un pasado histórico o cultural, sino en la más profunda interioridad del hombre...» alcanzó el Monasterio de Cristal, pero sin duda nosotros tendríamos más suerte.

De camino hacia Nepal me detuve en Benarés, la ciudad sagrada del Ganges, y visité los santuarios budistas de Bodh Gaya y Sarnath. En la época del monzón, a mediados de septiembre, el calor pardo de la India era espantoso y, después de unos días en la llanura del Ganges, me alegré de volar hacia el norte, hasta Katmandú, en las verdes estribaciones de la muralla himalaya. Era un día claro y, entre los capiteles de los templos y las pagodas de muchos pisos, volaban cometas negras y rojas, agitadas por el viento. El aire seco a 1.200 metros de altura suponía un gran alivio después de la humedad de la India, pero hacia el norte las cumbres quedaban ocultas por las compactas nubes del monzón, y a la caída de la tarde ya había comenzado a llover.

Encontré a GS en el hotel. Hacía más de un año que no nos veíamos, y nos habíamos escrito por última vez a mediados de verano, por lo que se tranquilizó mucho al verme aparecer sin contratiempos. Durante las dos horas que siguieron conversamos con tanta intensidad que después me pregunté si aún nos quedaría algo de qué hablar durante los meses venideros, puesto que no tendríamos más compañía que la que nos hiciéramos el uno al otro y no nos conocíamos demasiado bien. (De GS yo había escrito anteriormente que «es un hombre resuelto, difícil de conocer» y «pragmático estricto, incapaz de disimular su impaciencia cuando tropieza con actitudes poco científicas; se enfrenta a casi todo con gran rigor». También lo describía como un «joven enjuto y decidido», y ahora lo encontraba más enjuto y decidido que nunca).

En Katmandú había llovido casi sin interrupción durante los tres últimos días. GS estaba ansioso de ponerse en camino, no solo porque aborrece las ciudades, sino porque el invierno llega pronto al Himalaya, y las lluvias del monzón se transformarían en copiosas nevadas en los pasos de montaña que teníamos que cruzar para llegar a nuestra meta. (Más adelante supimos que las lluvias de aquel octubre habían establecido un nuevo récord). Meses atrás GS había solicitado un permiso para entrar en Dolpo, pero solo ahora, el último día, se concedían los permisos. Escribimos las últimas cartas y las echamos al correo; al sitio donde íbamos no llegaba la correspondencia. Abandonamos toda impedimenta y ropa que no fuera estrictamente necesaria y cambiamos los cheques de viaje por sucios fajos de billetes pequeños, porque los de más valor no circulan entre los montañeses. Con ayuda de nuestros