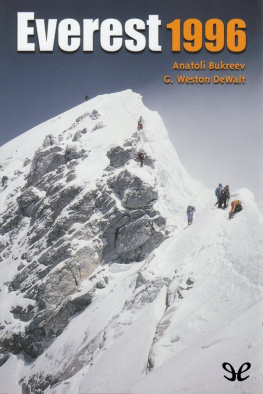

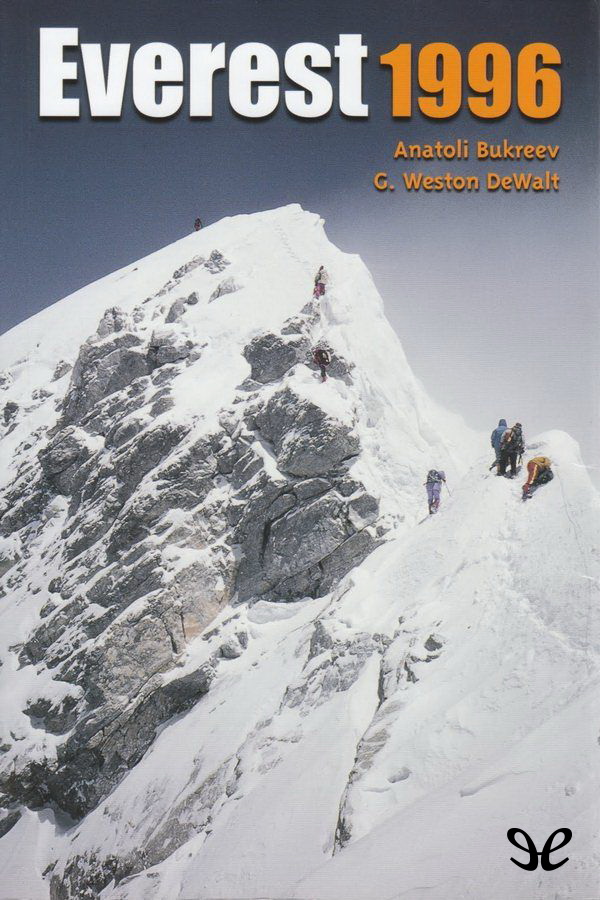

El día 10 de mayo de 1996 dos expediciones comerciales lideradas por guías expertos atacan la cumbre más alta del mundo. Pero una tormenta cegadora junto con una inexplicable confluencia de fallos de organización se alían en una conspiración mortal.

Veintitrés hombres y mujeres, golpeados por ráfagas de nieve y vientos huracanados, perdidos en la oscuridad y sin oxígeno, se resignan a morir. En medio de este infierno, Anatoli Bukreev, guía jefe y uno de los mejores alpinistas del mundo, se niega a abandonar la esperanza. Solo, escalando a ciegas en las fauces de la tormenta, consigue salvar vidas humanas abandonadas a una muerte segura.

Una obra que nos cuenta la verdad sobre la mayor tragedia en la historia del Everest. ¿Está hoy realmente al alcance de cualquiera la gloria de la ascensión a la cima más alta del mundo? ¿Cuáles son los riesgos del comercio de la aventura que se ofrece a llevarnos a la legendaria cumbre por sesenta mil dólares?

Anatoli Bukreev & G. Weston DeWalt

Everest 1996

ePUB r1.3

akilino22.09.13

Título original: The climb

Anatoli Bukreev & G. Weston DeWalt, 1998

Traducción: Rosa Fernández Arroyo

Retoque de portada: akilino

Editor digital: akilino

Segundo editor: JeSsE

Corrección de erratas: JeSsE, Matt

ePub base r1.0

Everest 1996

Crónica de un rescate imposible

«A la memoria de mi madre»

ANATOLI BUKREEV

«A Dyanna Taylor y a la memoria de Thomas Barton DeWalt»

GARY WESTON DEWALT

Hoy día, escalar no es sólo una moda, es un negocio, y con él llega la creciente tendencia a que las decisiones relacionadas con la escalada —objetivos y decisiones tácticas en el curso de la ascensión— sean también decisiones de negocios. El lado positivo de esto es que ahora los escaladores —como antes que ellos los esquiadores y los navegantes— pueden ganarse la vida haciendo lo que les gusta hacer. El lado negativo es el aumento del número de personas en las zonas de escalada, la proliferación de nuevas normativas dirigidas a los escaladores, y cada vez más, el «circo» del Campo Base del Everest.

CHRISTIAN BECKWITH

«Prefacio», American Alpine Journal, 1997

Las montañas no juegan malas pasadas. Están ahí, inmóviles.

BRUCE BARCOTT

Nota del autor

Cinco días después de la tragedia del 10 de mayo de 1996 en el Everest, nueve escaladores se hallaban sentados en círculo en el Campo Base de Mountain Madness, grabando sus pensamientos y sus recuerdos. Muchos de los detalles y algunas de las citas de este libro se han extraído de esas grabaciones. Anatoli Bukreev, que participaba en aquella reunión posterior a la ascensión, ha utilizado esta fuente de información y desea expresar su agradecimiento a todas las personas que en ella intervinieron. Los esfuerzos que todos hicieron para ser fieles a los hechos y reflexionar en torno a ellos han aportado mucho al mero registro histórico. Las citas extraídas de las grabaciones realizadas en aquella reunión se han señalado a lo largo del libro con el símbolo: $.

Prólogo

En las antiguas inscripciones budistas, el Himalaya se describe como el «almacén de las nieves», y en 1996 este almacén se llenó una y otra vez, porque aquella temporada cayeron sobre la montaña cantidades insólitas de nieve.

A primera hora de la tarde del 10 de mayo de 1996 sopló sobre el Everest una tormenta especialmente violenta, que se prolongó durante más de diez horas en las zonas superiores de la montaña. Veintitrés montañeros, hombres y mujeres, que aquel día habían estado escalando en la vertiente sur, en el lado nepalí, no lograron alcanzar la seguridad de su campamento de altitud. En plena ventisca y sin visibilidad alguna, azotados por vientos huracanados con la fuerza suficiente para volcar un camión, los escaladores se vieron obligados a luchar para sobrevivir.

El grupo había quedado atrapado en la «Zona de la Muerte», como se denomina al ámbito de altitud superior a 8000 metros, en donde la escasez de oxígeno y la prolongada exposición a temperaturas glaciales se combinan para matar con celeridad.

Durante su larga lucha, se encontraron muchas veces con que la visibilidad era nula a más de un brazo de distancia. En algunos tramos contaban con cuerdas que les guiaban y les permitían asegurarse. Los indicadores de presión de sus botellas de oxígeno cayeron a cero, y la rápida confusión de la hipoxia comenzó a adueñarse incluso de las mentes más racionales. La insensibilidad, presagio de la congelación, hacía que la posibilidad de terminar sufriendo amputaciones pasara de remota a probable. En la oscuridad y a través del aullido de la tormenta, los escaladores negociaban con el destino. ¿Mi vida a cambio de mis dedos? Está bien, pero déjame vivir.

Más abajo en aquella montaña, en el campamento de altura que los escaladores extraviados pugnaban por alcanzar, un montañero y guía ruso estaba librando su propia batalla: gritando, suplicando, tratando de convencer a otros escaladores para que le ayudaran a intentar rescatar a los que estaban allá arriba, perdidos en medio de la tormenta.

Anatoli Nikolaievich Bukreev tomó una decisión, que más tarde otras personas calificarían de suicida. Decidió partir él solo en busca de aquellas personas, en medio de la hiriente ventisca y de la oscuridad, en medio del fragor que uno de los escaladores describiría más tarde como «el estruendo de cien trenes de mercancías pasando sobre tu cabeza». Los esfuerzos de Bukreev darían lugar a lo que el alpinista y escritor Galen Rowell llamaría posteriormente «uno de los rescates más asombrosos de la historia del montañismo».

Dos semanas después del desastre acaecido en el Everest, Bukreev voló desde Katmandú, capital de Nepal, hasta Denver, Colorado, donde fue acogido por sus amigos y trasladado a Santa Fe, Nuevo México, para que pudiera recuperarse después de la penosa experiencia. A su llegada quiso verme, porque unos meses antes, a petición de un amigo común, le había gestionado la compra de una cámara y su envío al Campo Base del Everest. El día 28 de mayo de 1996 nos encontramos por vez primera.

Yo había visto a Bukreev en fotografías tomadas antes de los sucesos del Everest. Delgado, tenso, con una sonrisa confiada, así es como yo le imaginaba. Cuando entré en la casa de nuestra amiga común, se levantó lentamente de una silla para saludarme. Sus ojos estaban hundidos, cansados. La punta de la nariz y algunas zonas de sus labios estaban cubiertos de piel muerta y ennegrecida, a consecuencia de las congelaciones. Su aspecto era distante; parecía como si hubiera salido de su cuerpo y estuviera en un lugar que no aparece en los mapas.

Había en él algo que me resultaba familiar: ese hueco, ese vacío detrás de sus ojos. Cuando avanzó un paso para estrechar mi mano, caí en la cuenta de cuál era aquella conexión: un soldado ruso a quien encontré en Mozambique durante la guerra local, sentado en la trasera de un camión de transporte militar, con un rifle AK-47 en el regazo. Me miró con aquellos mismos ojos y me advirtió que no le filmara. Fue un momento inquietante, no tanto por la despreocupación con la que apuntaba su arma, sino por el vacío que mostraba en el rostro.