Editado por Harlequin Ibérica.

Una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

© 2016 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S.A.

Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.

® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.

® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

Imagen de cubierta utilizada con permiso de Fotolia.

Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.

Londres, 1919

Al llegar al hotel, el portero de noche me ha entregado un sobre cerrado que llevaba grabada en tinta dorada, en su parte posterior, un águila bicéfala. He subido a mi habitación, presa de un gran desasosiego. Una vez allí, sin tan siquiera desprenderme del abrigo, he rasgado torpemente el sobre; dentro había una tarjeta manuscrita que decía:

Estimada e inolvidable madame :

Hoy he tenido el inmenso e inesperado placer de volverla a ver, y esta vez sobre el escenario del Covent Garden. He descubierto, al cabo de los años, que, además de una mujer de extraordinaria belleza, es una notable artista. Mientras la contemplaba bailando el gran “pas a deux” de El lago de los cisnes , no he podido por menos de evocar aquellas maravillosas tardes pasadas en mi palacete de las afueras de San Petersburgo. Y usted, ¿las ha olvidado, acaso? Me temo que sí… ¡Ha pasado tanto tiempo!

¿Sería posible volver a verla? Si aún siente algo por mí, si no me ha olvidado del todo o, simplemente, desea charlar un rato con un viejo amigo, no dude en llamar al número de teléfono que figura al pie de esta carta.

Besa su mano.

Príncipe Yuri Mijailich Kaliakin

¡El príncipe Kaliakin! Sabía por los periódicos que había huido de Rusia como cientos de “rusos blancos” y que disfrutaba de un exilio dorado en París, pero nunca me lo hubiese imaginado aquí, en Londres. Por unos momentos, la sorpresa me ha dejado en suspenso, sin saber qué hacer ni qué pensar. Me he acercado a la ventana y, apretando la carta entre mis manos, miro a través del cristal: unos finos copos de nieve revolotean en el aire.

¡Es curioso!, me he dicho, hoy es domingo, estamos en enero y nieva en Londres, lo mismo que aquel domingo de enero nevaba en San Petersburgo.

Contemplo fijamente, a la vez que ensimismada, la farola de gas que ilumina la calle y, como los que se someten a la hipnosis se concentran en una bola de cristal, me vienen a la mente imágenes mezcladas con recuerdos de aquella época terrible, convulsa, sangrienta.

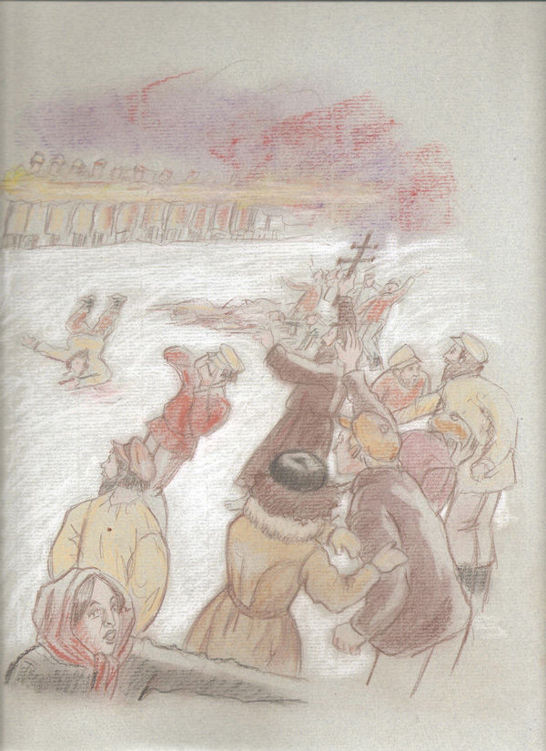

La Gran Marcha Obrera

Yo tenía entonces diecisiete años y caminaba de la mano de Dimitri, junto a una gran masa de obreros, mujeres y niños. A la cabeza de la marcha iba el padre Gapon, alentándonos y lanzando consignas que la muchedumbre repetía sin descanso. Muchos de los manifestantes portaban retratos del zar, los niños velas encendidas, los obreros pancartas, los ancianos iconos y, conforme avanzábamos, la muchedumbre se iba engrosando hasta formar una gran multitud.

Eran aproximadamente las cinco de la tarde, por lo tanto era ya de noche en aquella época del año. La noche anterior había caído una gran nevada y hacía mucho frío, aunque en ese momento parecía no sentirlo. Tampoco tenía miedo, pues caminaba junto a él, cogida de su mano, y además habíamos conseguido cruzar el puente de Trotski y sobrevivir a la carga de la caballería. Nos encontrábamos en los alrededores del Palacio de Invierno, ya que nuestro propósito era que el zar nos recibiese para darle a conocer nuestras reivindicaciones, mientras se oían sin cesar las consignas de los obreros: “¡Compañeros, no acobardarse ni retroceder!”. “¡Antes morir que ceder!”.

Habíamos alcanzado ya la explanada del palacio cuando una larga fila de soldados nos salió al encuentro, apuntándonos con sus fusiles. “¡No tiréis!”, gritó alguien. “¡No seáis asesinos del pueblo!”.

Estábamos a no más de treinta metros de los soldados cuando, sin previo aviso, se oyó la primera descarga. Recuerdo que Dimitri me soltó la mano, gritando que me tirara al suelo, y que el pánico que me invadió en esos momentos me obligó a intentar enterrarme bajo la nieve. Permanecí echada boca abajo escuchando ráfaga tras ráfaga durante no sé cuánto tiempo. Sentía la nieve introducirse por mis oídos, nariz y boca, el humo de los fusiles me ahogaba y una enorme y densa nube negra flotaba en el aire, envolviéndolo todo.

Estábamos a no más de treinta metros de los soldados cuando, sin previo aviso, se oyó la primera descarga.

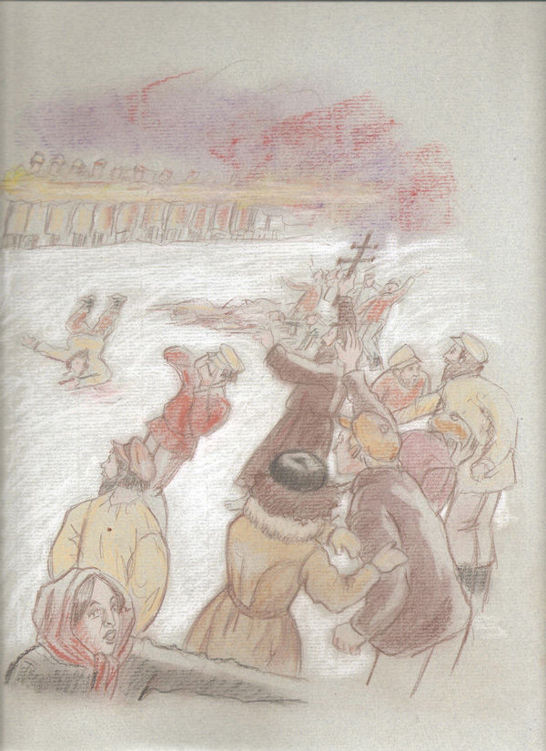

Cuando por fin cesaron los disparos y fui incorporándome poco a poco, el espectáculo que se extendía ante mis ojos era dantesco. Multitud de cuerpos ensangrentados, mezclados con los iconos y las pancartas, yacían esparcidos sobre la nieve. Una gran mancha escarlata se extendía sobre ella, un río de sangre que nacía del cuerpo inanimado de Dimitri. Mis gritos de horror y auxilio se apagaron, mezclados con los de los heridos y supervivientes que corrían a socorrer a sus compañeros. Un obrero cubierto de sangre gritó: “¡Dios maldiga al zar!”. Unas mujeres lloraban junto a los cadáveres de unos niños que aún apretaban en sus manitas los cirios, alguno todavía milagrosamente encendido, mientras yo gritaba sin cesar: “¡Levántate, Dimitri, por favor, levántate!”, intentando reanimarle inútilmente, sacudiéndole por los hombros. Sus ojos sin vida y aún abiertos parecían mirar al cielo; entonces me di cuenta de la horrible verdad: Dimitri estaba muerto.

No sé el tiempo que permanecí abrazada a su cuerpo. El padre Gapon y un compañero de Dimitri, Vasili, consiguieron por fin, con gran esfuerzo, separarme de él y llevárselo en una camilla, ya que los vecinos de las casas colindantes habían acudido a ayudar a los heridos, El padre Gapon, que a pesar de la horrible masacre no había perdido su entereza, habló con un caritativo caballero, que se ocupó de llevarme a casa en su propio carruaje a pesar de mi resistencia.

Los días siguientes a la muerte de Dimitri y de aquellos trágicos sucesos estuve enferma, muy enferma, sumida en una especie de delirio febril. ¿Por qué, Dios mío?, ¿por qué?, me decía, por qué él y no yo. Dimitri, un joven de veinte años, un ángel al que habían segado las alas prematuramente, en la flor de la vida; un ángel al que idolatraba y por el que hubiese dado mi vida.

Cuando conseguí recuperarme y despertar de la horrible pesadilla a la cruda realidad, percibí en el seno de mi propia familia cierta hostilidad hacia mi persona. No me extrañó. Mi padre, funcionario del Estado, era por añadidura un devoto y convencido zarista; no solo la muerte de Dimitri le traía sin cuidado, sino que además me reprochaba continuamente mi participación en la marcha proletaria. Incluso mi madre parecía rehuirme. Tampoco lo encontré raro, mi madre era una mujer cobarde, sometida en todo a su marido, sin opinión, sin carácter. En cuanto a mi hermano Alexis, cadete en la Academia Militar, me retiró la palabra al enterarse de mis ideas antizaristas y revolucionarias. Ante semejante panorama, me encerré en un hermético mutismo y, a los sentimientos de dolor, impotencia y rabia, se sumó uno nuevo, el del odio.