Yves Berger, Dibujo del natural .

Dibujo del natural

Para el artista dibujar es descubrir. Y no se trata de una frase bonita; es literalmente cierto. Es el acto mismo de dibujar lo que fuerza al artista a mirar el objeto que tiene delante, a diseccionarlo y volverlo a unir en su imaginación, o, si dibuja de memoria, lo que lo fuerza a ahondar en ella, hasta encontrar el contenido de su propio almacén de observaciones pasadas. En la enseñanza del dibujo, es un lugar común decir que lo fundamental reside en el proceso específico de mirar. Una línea, una zona de color, no es realmente importante porque registre lo que uno ha visto, sino por lo que le llevará a seguir viendo. Siguiendo su lógica a fin de comprobar si es exacta, uno se ve confirmado o refutado en el propio objeto o en su recuerdo. Cada confirmación o cada refutación le aproxima al objeto, hasta que termina, como si dijéramos, dentro de él: los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino el límite de aquello en lo que se ha convertido. Puede que esto suene innecesariamente metafísico. Otra manera de expresarlo sería decir que cada marca que uno hace en el papel es una piedra pasadera desde la cual salta a la siguiente y así hasta que haya cruzado el tema dibujado como si fuera un río, hasta que lo haya dejado atrás.

Esto es muy distinto del proceso posterior de pintar un lienzo “acabado” o esculpir una estatua. En estos casos no se atraviesa el tema, sino que se intenta recrearlo y cobijarse en él. Cada pincelada o cada golpe de cincel ya no es una piedra pasadera, sino una piedra que ha de ser colocada en un edificio planificado. Un dibujo es un documento autobiográfico que da cuenta del descubrimiento de un suceso, ya sea visto, recordado o imaginado. Una obra “acabada” es un intento de construir un acontecimiento en sí mismo. Es significativo a este respecto que solo cuando el artista alcanzó un nivel relativamente alto de libertad “autobiográfica” individual empezaron a existir los dibujos tal como los concebimos hoy. En una tradición hierática, anónima, no son necesarios. (Debería, tal vez, indicar aquí que estoy hablando de dibujos de trabajo, aunque estos no siempre se hacen para un proyecto específico. No me refiero a dibujos lineales, ilustraciones, caricaturas, ciertos retratos o ciertas obras gráficas que pueden ser productos “acabados” por derecho propio.)

Varios factores técnicos amplían con frecuencia esta distinción entre dibujo de trabajo y obra “acabada”: el mayor tiempo necesario para pintar un lienzo o esculpir un bloque, la mayor escala del trabajo, el problema de tener que manejar simultáneamente el color, la calidad del pigmento, el tono, la textura, el grano, etc.; en comparación, el lenguaje “taquigráfico” del dibujo es relativamente sencillo y directo. No obstante, la distinción fundamental se encuentra en el funcionamiento de la mente del artista. Un dibujo es esencialmente una obra privada, que solo guarda relación con las propias necesidades del artista; una estatua o un lienzo “acabado” es esencialmente una obra pública, expuesta, que se relaciona de una forma mucho más directa con las exigencias de la comunicación.

De esto se puede deducir que desde el punto de vista del espectador existe una distinción equivalente. Frente a un cuadro o una escultura, el espectador tiende a identificarse con el tema, a interpretar las imágenes por ellas mismas; frente a un dibujo, se identifica con el artista, e utiliza las imágenes para adquirir la experiencia consciente de ver como si fuera a través de los ojos de este.

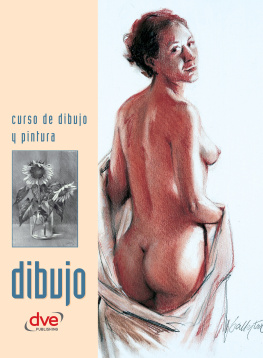

La experiencia de dibujar: cuando miré a la página en blanco de mi bloc de dibujo, percibí más su altura que su anchura. Los bordes superior e inferior eran los importantes, pues en el espacio comprendido entre ellos tenía que reconstruir el modo como él se alzó del suelo o, pensándolo en el sentido opuesto, el modo como estaba pegado al suelo. La energía de la pose era ante todo vertical. Todos los pequeños movimientos laterales de los brazos, el cuello girado, la pierna que no soportaba su peso, guardaban relación con esa fuerza vertical, al igual que las ramas que cuelgan o sobresalen lo hacen con el eje vertical del tronco. Era eso lo que tenían que expresar mis primeras líneas; tenían que hacer que se mantuviera como un bolo, pero al mismo tiempo tenían que dar a entender que, a diferencia de un bolo, era capaz de moverse, capaz de volverse a equilibrar si el suelo se inclinaba, capaz de saltar y mantenerse unos segundo en el aire contra la fuerza vertical de la gravedad. Esta capacidad de movimiento, esta tensión irregular y temporal de su cuerpo, más que uniforme y permanente, tendría que expresarse en relación con los bordes laterales del papel, en relación con las diferencias que hubiera a cada lado de la línea recta que va desde la base del cuello hasta el talón de la pierna que soportaba el peso.

Busqué las diferencias. La pierna izquierda soportaba su peso y, por consiguiente, esa parte del cuerpo en segundo plano estaba tensa, ya fuera recta o angular; la parte derecha, la que está delante, estaba comparativamente más relajada, más suelta. Líneas laterales arbitrarias corrían transversales a su cuerpo desde las curvas a las aristas, como los arroyos corren desde las colinas hasta las angostas torrenteras del acantilado. Pero no era así de sencillo. En la parte relajada del cuerpo que está delante, el puño estaba apre-tado y la dureza de los nudillos recordaba la línea rígida de las costillas del otro lado, como un montón de piedras en las colinas que recordara los acantilados.

Entonces empecé a ver de otra manera la superficie blanca del papel en el que iba a dibujar. Dejó de ser una página limpia, lisa, para convertirse en un espacio vacío. Su blancura se transformó en una zona de luz ilimitada, opaca, por la que uno podía moverse, pero no ver a su través. Sabía que en cuanto dibujara una línea en ella —o a través de ella— tendría que controlarla, no como el conductor de un coche, en un solo plano, sino como un piloto en el aire, ya que el movimiento era posible en las tres dimensiones.

Sin embargo, cuando hice una marca, en algún punto por debajo de las costillas en primer plano, la naturaleza de la página volvió a cambiar. De pronto la zona de luz opaca dejó de ser ilimitada. Lo que había dibujado cambió toda la página, del mismo modo que el agua de una pecera cambia en cuanto metes un pez en ella. A partir de ese momento uno ya solo mira al pez. El agua pasa a ser simplemente la condición de su existencia y la zona en la que puede nadar.

Pero entonces, cuando atravesé el cuerpo para marcar el contorno del hombro en segundo plano, ocurrió otro cambio. No era algo tan sencillo como meter otro pez en la pecera. La segunda línea modificó la naturaleza de la primera. Hasta ese momento, la primera línea parecía carecer de objetivo, ahora la segunda le daba un significado fijo y determinado. Juntas, las dos líneas sujetaban los bordes de la zona que había entre ellas, y esta zona, en tensión por la fuerza que en su momento había dado a toda la página la potencialidad de profundidad, se levantaba como para sugerir una forma tridimensional. El dibujo había comenzado.

La tercera dimensión, el volumen de la silla, del cuerpo, del árbol es, al menos en lo que concierne a nuestros sentidos, la prueba misma de nuestra existencia. Constituye la diferencia entre la palabra y el mundo. Cuando miré al modelo, me quedé maravillado ante el simple hecho de que tuviera volumen, de que ocupara espacio, de que fuera más que la suma total de diez mil visiones de él desde diez mil puntos de vista diferentes. Esperaba que mi dibujo, que era inevitablemente una visión desde un solo punto de vista, terminara dejando entrever este número ilimitado de otras facetas. Pero por ahora se trataba simplemente de construir y refinar las formas hasta que sus tensiones empezaran a parecerse a aquellas que veía en el modelo. Por supuesto, sería muy fácil equivocarse, darle un énfasis excesivo y hacerlo explotar como un globo o desmoronarse como arcilla demasiado fina en el torno; o podría quedar irrevocablemente contrahecho y perder su centro de gravedad. Sin embargo, ahí estaba. Las posibilidades infinitas, opacas, de la página en blanco habían pasado a ser concretas y luminosas. Mi tarea ahora consistía en coordinar y medir, pero no medir por pulgadas, como quien mide una onza de pasas contándolas, sino medir por el ritmo, el volumen y el desplazamiento: calcular las distancias y los ángulos como un pájaro que volara a través de una celosía de ramas; visualizar la planta como un arquitecto; sentir la presión de mis líneas y garabatos en la superficie última del papel, al igual que un marinero siente la tensión de sus velas a fin de ceñir más o menos el viento.

Página siguiente