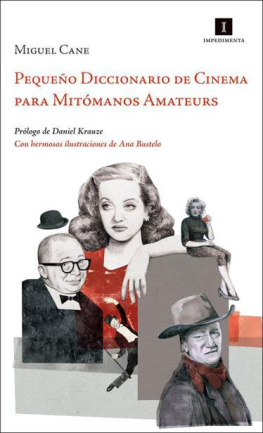

Pequeño Diccionario de Cinema

para Mitómanos Amateurs

Un altar portátil de la más

varia idolatría cinéfila

Miguel Cane

Introducción de

Daniel Krauze

Con hermosas ilustraciones de

Ana Bustelo

La Biblioteca del Pájaro Dodo 2013

Para Audrey

(aunque no pueda leerlo)

Para Rafael y Juan Pablo

(que un día lo leerán)

Previo al rugir

Daniel Krauze

A bro pista con una confesión al lector: no conozco personalmente a Miguel Cane.

Nunca lo he visto, jamás he estrechado su mano, ni hemos compartido un café o una cerveza. Vaya, si me lo encontrara por la calle quizás no lo reconocería. No obstante, en la era de las redes sociales, como esta en que vivimos, tal vez no sea necesario toparse con alguien y verlo frente a frente para conocerlo. Después de todo, siempre he creído que sabe más de mí el que me lee que el que me escucha. Y, en ese sentido, puedo asegurar que tengo el privilegio de conocer a Miguel.

Desde hace algunos años nos seguimos a través de Twitter, donde hemos comparado puntos de vista, siempre de manera amigable y nutrida, sobre temas tan diversos como su aversión a Tom Cruise, el cine de Stanley Kubrick y nuestra mutua admiración por Ian McEwan y la adaptación al cine que hiciera Joe Wright de Expiación . El diálogo entre nosotros nunca ha cesado. Todas las semanas intercambiamos por lo menos un mensaje. Y, a pesar de que jamás nos hemos visto cara a cara, la familiaridad con la que nos tratamos jamás me ha parecido extraña o fuera de lugar. Dicho de otra manera, Miguel y yo somos tan amigos como uno puede serlo sin jamás haberse visto.

Como toda buena amistad, la nuestra se alimenta de gustos afines, opiniones diversas y, en mi caso, de admiración. No me sorprende que este libro sea un compendio, porque así es la sabiduría de su autor: enciclopédica . Lo mismo va para el amplísimo abanico de sus intereses. En un solo día, Miguel igual tuitea sobre poesía y sobre literatura mexicana, que sobre teatro y grandes actrices de antaño. Me da la impresión de que es un auténtico troglodita cultural, y las páginas siguientes dan fe de ese apetito, gravitando en torno a lo que es su mayor pasión: el cine.

Aquí están Errol Flynn y Jeanne Moreau; Liv Ullmann y John Cassavetes; Richard Burton y Marilyn Monroe. Este compendio de figuras ilustres abarca un cine sin el corsé de las fronteras. La única línea que vincula una entrada con otra es el cariño del autor por el tema y la importancia dentro del séptimo arte de los actores, actrices, directores y escritores que aquí aparecen. Sabemos el refrán que disuade a cualquiera que pretenda abarcar de más, pero yo exhorto al lector para que deje las preocupaciones en la caja registradora. La selección de este libro es variada, mas nunca arbitraria. La urdimbre intertextual está en la prosa de Miguel, quizás lo que mejor revela su carácter: lúdica sin olvidar el rigor de su oficio, digerible sin caer en atajos ni recursos fáciles. Me consta que el autor sabe escribir sobre otras artes, pero este es, como diríamos aquí en México, «su mero mole». Leerlo cuando escribe de cine, sea sobre Akira Kurosawa o Walt Disney, es siempre un deleite.

Hay libros enciclopédicos que no son más que un juguete. Todos los hemos visto alguna vez, decorando anaqueles de aeropuertos, secciones de los más vendidos en librerías y hasta tiendas de ropa para hipsters: ejemplares de edición lujosa que solo pretenden entretener, brincando de la A a la Z con el único propósito de hacernos perder el tiempo de manera amena, sin que tengamos que leerlos durante más que unos minutos.

A pesar de que este diccionario es, sin duda, algo divertido, claramente no es un juguete.

Es un mapa cinematográfico con una luz encendida en muchísimos países, con tantos de los protagonistas del séptimo arte como vale la pena rescatar o recordar. Léase pues, como una puerta de entrada a lo que llamamos cinefilia o como una invitación para desempolvar la filmoteca personal y volver a ver lo mejor de Ingmar Bergman o lo más sobresaliente de John Ford. No importa. La riqueza de este volumen está en su polivalencia.

Además, este diccionario es un viaje a través de las filias y fascinaciones de su autor, al que solo conozco a través de sus letras. Para mí ha sido un gran paseo a través de sus mitos. Y estoy seguro de que para el lector también será así.

Daniel Krauze

Prefacio

Sic transit Gloria Swanson

¿ Q ué —o bien, quién — es un mitómano?

Existen tantas acepciones para el término, que resulta más difícil de clasificar de lo que usted se imaginaría.

Según el honorable Diccionario de la Real Academia de la Lengua, es un adjetivo perteneciente, relativo o aplicable a la mitomanía, que es (acorde a la misma fuente) una « tendencia morbosa a desfigurar, engrandeciéndola, la realidad de lo que se dice » y también (más relevante para lo que nos ocupa) una « tendencia a mitificar o a admirar exageradamente a personas o cosas ».

Habitualmente, en muchos lugares de habla hispana, mitómano tiene una connotación negativa —casi despreciativa— para referirse a una persona que miente por sistema. De hecho, algunos lo usan como insulto para agraviar a alguien que se alimenta de fantasías, ya sean leídas o vistas en la pantalla. Lo cual lleva a la siguiente acepción: mitómano como alguien que —más allá de transformar la realidad mediante el cultivo de su imaginario— siente adoración o fervorosa devoción por los personajes famosos, las películas memorables y los elementos que las componen: una frase, una localización, una presencia, un objeto de intriga, o bien, deseo.

Esta segunda acepción es algo más acorde con lo que usted y yo somos: mitómanos .

Comience por aceptar esta triste realidad y seguramente disfrutará de la lectura que sigue.

Y por favor, acérquese al espejo más cercano y repita después de mí ante su imagen reflejada: «Soy un mitómano». Notará la liberación al ver que tal cosa no es oprobio, sino que se trata de un privilegio.

Quisiera contarle, si me lo permite, una anécdota. En algún momento de 1981, poco antes de cumplir el de la voz siete años, mi abuelo Miguel —todos tenemos un tótem bueno en nuestra infancia que es al mismo tiempo mentor y cómplice; ese gentil hombre era el mío— me llevó una tarde al cine Bella Época, situado en la colonia Condesa, en la ciudad de México. Se trataba de uno de esos palacios cinematográficos que han dejado ya de existir, tragados por ese monstruo corporativo conocido como el multiplex , y cuyo local ahora alberga una librería (podría ser mucho peor, créame). En ese tiempo, el Bella Época exclusivamente se dedicaba a proyectar programas dobles de cintas «clásicas».

No recuerdo ya cuál fue la primera película (supongo que sería Vacaciones en Roma , pero no estoy seguro) del programa aquel día, pero nunca olvidaré la segunda: en pantalla, la Quinta Avenida de Nueva York (un Nueva York que, como es natural, ahora ya solo existe preservado en esa cinta) a temprana hora de la mañana. Una joven con vestido de fiesta negro, perlas ostentosas, gafas de sol enormes y peinado de peluquería intacto se acerca a los escaparates de Tiffany & Co. mientras mordisquea un trozo de pan y bebe chocolate a sorbos. Suena entonces el célebre tema de Henry Mancini sobre los créditos y yo, aún niño, caigo completamente enamorado de lo que veo. La imagen se tatúa en mi mente, indeleble, como cada fotograma de la cinta, que volverá a mí de manera casi orgánica a lo largo de más de treinta años, en manifestaciones de lo más diversas: como una manera de aproximar a otros al cine, como referencia ineludible de la cultura popular, incluso como el pretexto para enamorarse a primera vista de una escena que resulta imposible sacarse de la memoria conforme esta se alarga mientras nuestras vidas menguan irremediablemente.