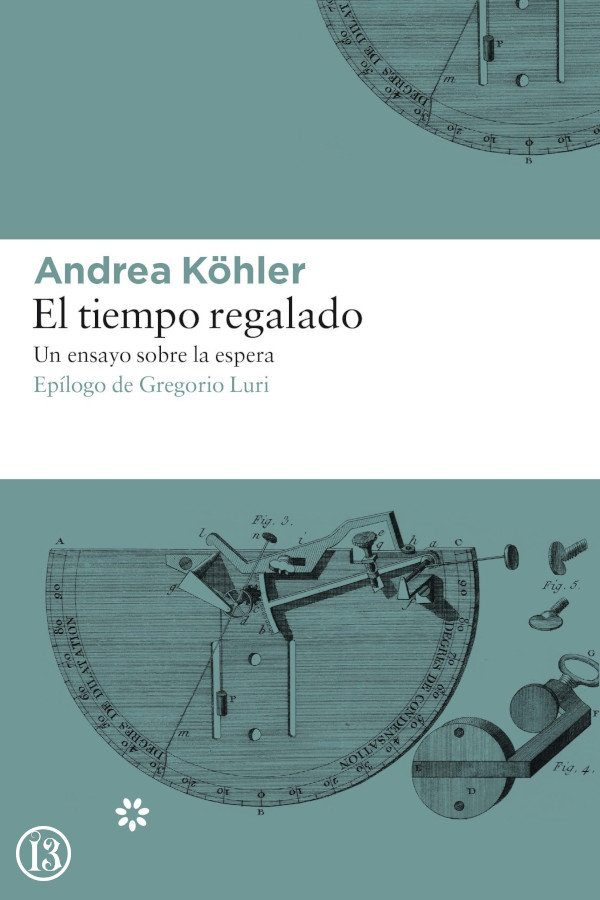

La vida está tejida por un hilo continuo de acontecimientos y esperas. «Esperar es una lata» —reza la primera frase del libro—, pero esperar es inevitable; es algo que hacemos constantemente: esperamos a que cese el dolor, a que nos respondan, a que se cumpla una promesa o a que estalle la risa después de un chiste; aguardamos en la consulta del médico, en la cola del supermercado o en la estación de ferrocarril.

Los ineludibles momentos de espera nos permiten valorar nuestro pasado pero también configurar el futuro. No hay crecimiento ni auténtico desarrollo sin espera, la recompensa exige siempre cierto retraso, la gratificación inmediata termina por dejarnos insatisfechos. En este ensayo literario, Andrea Köhler recorre pasajes clave de distintas obras del pensamiento y la literatura occidentales para hacernos ver que la espera es, seguramente, la más fundamental de las vivencias humanas. «Sin pretender ser un estudio filosófico de la pausa, este libro se escribe con la esperanza de poder señalar lo gratificante de la lentitud y la espera».

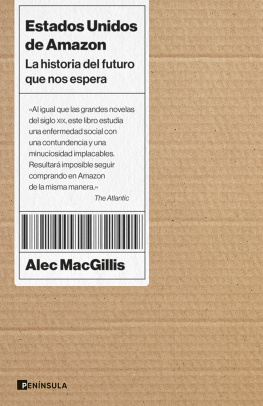

Andrea Köhler

El tiempo regalado: Un ensayo sobre la espera

Título original: Lange Weile. Über das Warten

Andrea Köhler, 2012

Traducción: Cristina García Ohlrich, 2018

(AG)

Revisión: 1.0

Para el único, y para la primera

que me hizo esperar

Prefacio

Esperar es una lata. Y, sin embargo, es lo único que nos hace experimentar el roer del tiempo y sus promesas.

Hay infinitas formas de demora: la que llega con el amor, la visita al médico, la espera en el andén o en el atasco. Esperamos: al otro, la primavera, los resultados de la lotería, una oferta, la comida, al adecuado, y a Godot. Esperamos la llegada del cumpleaños, del día festivo, de la suerte, del resultado del partido y del diagnóstico. Una llamada, la llave en la cerradura, el próximo acto o la risa tras el chiste. Esperamos a que cese el dolor, a que nos encuentre el sueño o se aplaque el viento. Holganza, desvarío o aburrimiento: en el apretado calendario de las horas regladas, la espera es el folio en blanco que hay que llenar. Y que, en el mejor de los casos, nos premia con la libertad.

Me encantan las transiciones, los intermedios, ese lapso en el que las cosas aún son inciertas. Amo «la hora azul» que promete la cercanía de la noche, que es en sí vuelco hacia algo mucho mayor que esa mañana que esperamos retorne. El que sabe esperar sabe lo que significa vivir en el condicional. Mas toda espera se convierte en falta si nos quedamos en mera posibilidad; cuando se nos va la vida a cuenta de falsas esperanzas que nos impiden decidir: a eso lo llamamos mantener abiertas las opciones. De tales pecados de omisión trata la literatura, que está sometida a una economía de la atención, cuyos costes y beneficios no se pueden medir por los estándares de nuestras apresuradas y saturadas vidas cotidianas, y que nos anima —como ya señaló Séneca— a emplear el tiempo de manera significativa y, a poder ser, gratificante.

Esperar es propio de toda evolución, ya sea la gestación o la pubertad, o el acopio y la vacilación durante el acto creativo. «El titubeo antes del nacimiento», lo llamó Franz Kafka. El que espera imagina lo venidero, a menudo contando con la opción del vacío, por lo que la espera es nuestro primer acto cultural. Freud lo llamó la «renuncia al instinto», e inaugura todo hecho simbólico. Por lo general la vida se compone de una sucesión rítmicamente irregular de instantes, además de esos momentos en los que el flujo de lo esperable se detiene y de pronto todo cesa. Pero si tratamos de sacrificar el vaivén de las mareas a una sincronía temporal, las pausas aparecen ante todo como estancamiento y alteración.

Y, sin embargo, en el modo de vida de las sociedades del bienestar occidentales existen islas de lentitud cuidadosamente recuperadas —desde los monumentos conmemorativos a los oasis de los balnearios urbanos— que intentan procurar otro marco temporal a la «acelerada detención» de la posmodernidad. Aunque tales esfuerzos sigan siendo en gran medida artificiales. No hay camino que lleve de regreso al paraíso que nunca fue, pese a las incontables promesas de salvación. Y tampoco la doble vuelta al mundo que a Heinrich von Kleist se le aparecía como liberación de la opresión del tiempo nos ha acercado a la puerta trasera del cielo, como mucho nos aproximaría a una isla cercana a nuestra imagen de lo que puede ser la dicha en la tierra. Sin duda, la pausa más misteriosa de nuestra vida es el sueño, que cada noche nos permite ensayar esa espera de la que algún día no despertaremos.

Este ensayo quiere recordar que no es fácil deshacerse de la ambigüedad propia de nuestra existencia en su característico pulso entre presencia y ausencia. Seguramente es la música la que ha sabido dar una respuesta más concreta para representar este asunto, si bien sus pausas, ritmos y repeticiones siguen un esquema más preciso que las vicisitudes de nuestra vida ordinaria. En este libro trato de dar eco al ritmo de la espera, con intermedios entre cada capítulo que son interludios de la fantasía. El «yo» que ahí habla es ficticio. Vaya por delante sin embargo la confesión de que la autora pertenece a esa especie dubitativa que se retrasa las más de las veces. Lo que es lo mismo que decir: sin pretender ser un estudio filosófico de la pausa, este libro se escribe con la esperanza de poder señalar lo gratificante de la lentitud y la espera.

Aunque de pasada, se hablará de la esperanza de salvación cristiana, de la espera del Mesías y la realización del paraíso en la tierra, también llamada utopía. Son estas salas de espera cuestiones de fe cuya respuesta los creyentes normalmente creen conocer. La espera de la que aquí se hablará pertenece al espacio de la experiencia personal, y no pretende explicar la paradoja más conocida de nuestro tiempo, la abundancia de la falta de tiempo.

El ser humano es un animal que espera y es capaz de anticipar la muerte. Pero así como la desaparición de los intersticios y el acortamiento de los tiempos de espera intentan excluir cada vez más lo impredecible, también los rituales de despedida se han adaptado a esa actividad incesante que sin duda altera el escenario del morir. En una despedida hay siempre una pequeña muerte, o al menos la posibilidad de no volverse a ver. Pero, desde que la técnica crea esa conexión constante que nos fija al cordón umbilical de la accesibilidad, la mera idea de que un día faltaremos casi se ha perdido.

Y, sin embargo, la espera es un estado en el que el tiempo contiene el aliento para recordar la muerte. No carpe diem, sino, memento mori.

Preludio

Espero

Durante algún tiempo permanecí tumbada, esperando. ¿A qué? ¿A que el día ante mi ventana adoptase otro color y los ruidos me animasen a emprender la actividad que tocaba? ¿A que el hábito rompiera mi resistencia matutina a cruzar el umbral del día y ser hoy de nuevo un ser humano con dos piernas, con su partida de nacimiento, su oficio y su dirección? ¿Por qué no esperar hasta que pase esta fase de desgana? Y enseguida me pregunto: pero ¿espero a que ocurra algo, o que algo deje de ocurrir? Quizá ambas cosas sean lo mismo: lo que debe cesar solo cesa porque otra cosa lo expulsa. Porque algo nos espera más allá de las siete colinas del tiempo. Y cuanto mayor es el temor con que espero, más me acecha tras la siguiente esquina. El que espera se encuentra en una extraña posición: atado al potro del tiempo, es la propia alfombra roja del Elíseo de la expectativa, la que añora los primeros pasos. Así, esperar es hacerse amigo de la paradoja