Hoy, cuando en medio mundo se vive ya en un Estado de derecho, estamos empezando a comprobar cuán complejo, espinoso y delicado es el ejercicio de la Justicia. En particular, cuando los medios de comunicación se han erigido en mentores a la vez de la Justicia y de la opinión pública y cuando está a punto de ponerse finalmente en práctica entre nosotros la Ley del Jurado, que, como en toda democracia que se precie, compromete al ciudadano a enfrentarse con la responsabilidad de determinar la culpabilidad o la inocencia de un ser humano.

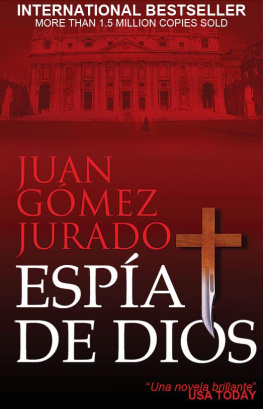

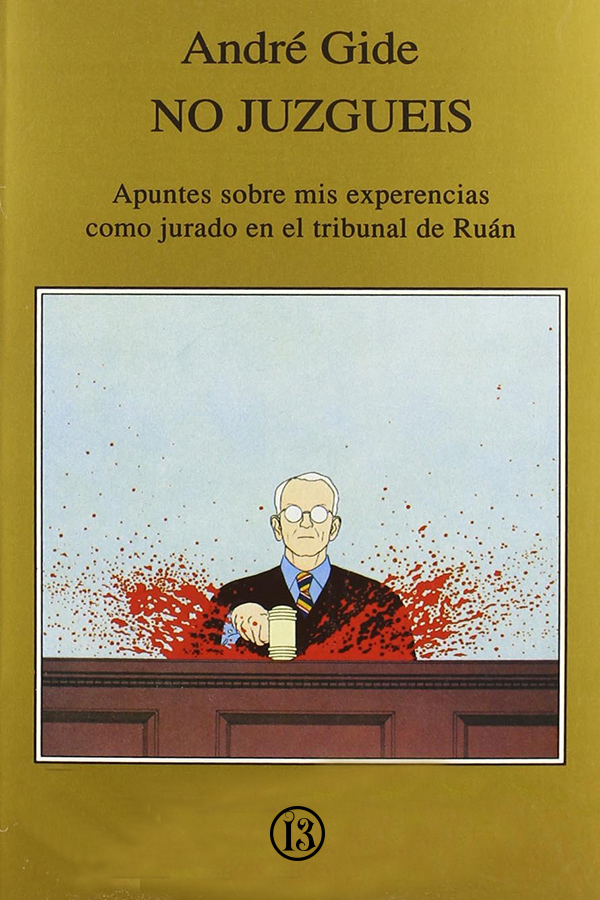

No pueden ser, pues, más oportunas estas reflexiones de un escritor de la talla de André Gide (1869-1951), Premio Nobel de Literatura en 1947, que fue jurado en un tribunal y que, preocupado por los problemas que genera la Justicia, creó en su momento una célebre colección, titulada como este libro, que reunía y analizaba casos que de pronto escapaban a las reglas de la psicología tradicional y desconcertaban a la Justicia. No juzguéis sigue siendo hoy una referencia inestimable para guiarnos en el laberinto de argumentos y sentimientos contradictorios a la hora de tener que emitir un juicio en público o en privado.

Esta edición de No juzguéis, publicado por primera vez en 1930, se basa en la edición francesa definitiva de 1957, compuesta de los siguientes textos: «Recuerdos de la Audiencia», «El caso Redureau», «La secuestrada de Poitiers» y «Sucesos». El primer texto es fruto de sus impresiones durante los doce días en que Gide fue jurado en el tribunal de Ruán. Le siguen dos casos espeluznantes, como cualquiera de los que continúan ocurriendo hoy en día, que, a principios de siglo, habían conmocionado a toda Francia y que Gide nos cuenta con envidiable lucidez en toda su atroz complejidad: «El caso Redureau», el de un niño dócil y amable que mata a toda su familia y a una criada, y «La secuestrada de Poitiers», el caso de Mélanie Bastían, encerrada durante veinticinco años en un cuarto sórdido, en la más completa oscuridad y rodeada de basura, por su madre, una viuda muy bien vista por su entorno. «Sucesos» describe otros casos que ilustran por qué Gide escribió: «Ahora sé que es muy distinto hacer justicia y ayudar a hacerla uno mismo… No estoy seguro de que una sociedad pueda pasar sin tribunales y sin jueces, pero pude sentir con profunda angustia hasta qué punto la justicia humana es dudosa y precaria».

André Gide

No juzguéis

Apuntes sobre mis experiencias como jurado en el tribunal de Ruán

Título original: Ne jugez pas

André Gide, 1930

Traducción: Thomas Kauf, 1996

Revisión: 1.0

(…) he descubierto que toda la desdicha de los hombres es producto de una sola cosa, no saber quedarse en reposo en una habitación.

Pensées, Pascal

Muchas veces basta la suma de unos cuantos hechos insignificantes la mar de sencillos y naturales, tomados por separado, para obtener un conjunto monstruoso.

Les Faux-Monnayeurs, I, 4

Autor

ANDRÉ GIDE nació en 1869 en París, ciudad donde murió en 1957. Su obra refleja todas las contradicciones de la ética y la estética contemporáneas. Tras unos inicios poéticos enraizados en el simbolismo, publica en 1897 Los alimentos terrestres, un decidido ajuste de cuentas con el puritanismo familiar y una exaltación de todos los goces carnales. A ella seguirán obras como El inmoralista (1902), Los sótanos del Vaticano (1914), Los monederos falsos (1925) o el celebérrimo Diario. Decepcionado por la impronta que el capitalismo imponía a las colonias, pero también por el curso que tomó la URSS en los años treinta (y que describió en sus famosos libros de viaje por África y la Unión Soviética), André Gide fue adoptando hacia el final de su vida una actitud de corte goethiano cuyo olímpico desdén no dejó de granjearle la crítica de autores más comprometidos. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1947.

Notas

[1] Ver al respecto la encuesta publicada en Le Temps del 13 y 14 de octubre, y días siguientes, y L’Opinion, del 18 y del 25 de octubre de 1912.

[2] Ayer ya vimos la comparecencia de una criatura; una chiquilla más o menos de la misma edad que ésta, y asimismo acompañada por su madre. Pero, indudablemente, su aspecto abogaba por el acusado y contribuyó en gran medida, supongo, a su absolución. La madre tenía aspecto de alcahueta, y mientras el culpable sollozaba avergonzado en el banquillo de los acusados, la «víctima» avanzaba con gran resolución hacia el tribunal. Como estaba de espaldas al público, no pude verle el rostro, pero las primeras palabras que le dijo el presidente, una vez la niña se hubo encaramado a una silla, para tenerla más cerca del oído: «¡Vamos! ¡Deje de reír, criatura!», ilustraron lo suficiente al jurado.

Y además:

—¿Gritó usted?

—No, señor.

—¿Por qué dijo usted en la instrucción que había gritado?

—Porque me equivoqué.

[3] El texto íntegro de las sesiones a puerta cerrada figura en una separata (de 70 ejemplares) de la primera edición.

[4] Estoy convencido de que esta última observación no podría aplicarse de la misma manera en todos los jurados, en el del departamento del Sena en particular.

[5] «Ahora no se le puede salvar. Metedle en prisión como a un criminal y os digo que será su perdición». Se trata de las palabras que John Galsworthy pone en boca del abogado defensor en su drama: Justice.

[6] ¡Qué interesante sería conocer el resultado de esta experiencia insólita!

[7] Sólo facilito aquí las informaciones que nos fueron suministradas por el Tribunal, y no las que yo, por mi cuenta, pude recopilar después.

[8] «En absoluto me niego a facilitar las señas de mi madre», me escribió poco tiempo después Cordier desde la prisión, «si no se las di al juez, fue para que ella no se presentara en el Palacio de Justicia».

[9] En cuanto tuve un día libre fui a Le Havre y visité a la madre del condenado. Me costó un poco dar con ella, pues la pobre mujer había tenido que cambiar de domicilio para huir de los insultos y de las miradas injuriosas de los vecinos. En cuanto comprendió el motivo de mi visita me llevó a una pequeña estancia apartada, donde sus empleadas no pudieran oímos.

Solloza y apenas puede hablar; una de sus hijas, que completa los relatos de la madre, la acompaña:

—¡Ay!, señor —me dice ésta—, para nosotros fue una gran desgracia cuando mi otro hijo (el segundón) tuvo que cumplir el servicio militar. Daba buenos consejos e Yves siempre le hacía caso. Cuando se escapó del reformatorio, no se atrevió a vivir en casa, por temor a que lo volvieran a coger. Fue entonces cuando, sin domicilio, empezó a codearse con gente de la peor calaña, que le llevó por mal camino y lo echó a perder.

Todas las informaciones que conseguí después sobre Yves Cordier —de su madre, de su hermana, de su último patrón, de su hermano al que visité en el cuartel— confirman por completo la opinión que empezaba a formarse dentro de mí:

Yves Cordier no tiene entendimiento; tiene poca cabeza y es deplorablemente fácil de seducir. Es un buenazo, dicen todos: lo que asimismo significa: no tiene resistencia. Sus ansias por hacer favores a los demás llegan hasta la obsesión, hasta la estupidez. Para un compañero «que los necesitaba» había sustraído Yves Cordier un viejo par de zapatos, su primer robo.