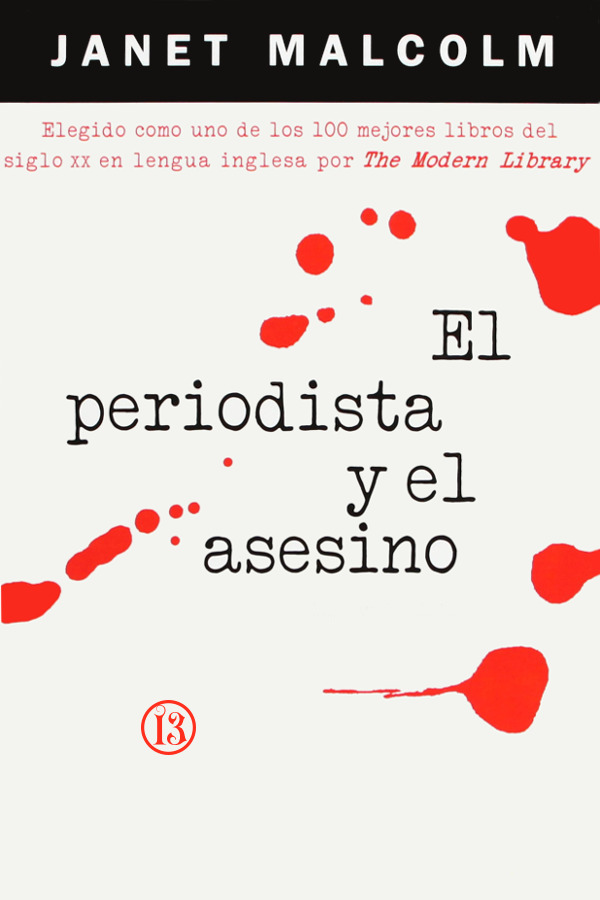

“Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado engreído para no advertir lo que entraña su actividad sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, que se gana la confianza de éstas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno”.

De esta manera mordaz empieza Janet Malcolm este polémico libro, que se ha convertido ya en una obra de referencia del periodismo al analizar, como nadie lo ha hecho nunca hasta ahora, los entresijos de la complicada y a veces trágica relación entre un periodista y su sujeto. Utilizando como telón de fondo el litigio entre el periodista Joe McGinniss, autor de un best seller sobre la historia de Jeffrey MacDonald, un médico acusado del asesinato de su mujer y sus dos hijas, Malcolm pone en tela de juicio a toda la profesión periodística. La capacidad de análisis e implacable autocrítica, el gran talento para el reportaje y la inteligente construcción de la intriga convierten la lectura de este libro en una experiencia singular que permite profundizar en el irresoluble dilema del periodista enfrentado a la elección entre su ética y la búsqueda de la verdad.

Janet Malcolm

El periodista y el asesino

De la absolución a la silla eléctrica: el celo profesional de un periodista entre la verdad y la codicia

De manera que un novelista es lo mismo que un periodista. ¿Es eso lo que usted dice?

(Pregunta hecha por el Juez William J. Rea durante el juicio MacDonald-McGinniss, 7 de julio de 1987)

Todo periodista que no sea demasiado estúpido o demasiado engreído para no advertir lo que entraña su actividad sabe que lo que hace es moralmente indefendible. El periodista es una especie de hombre de confianza, que explota la vanidad, la ignorancia o la soledad de las personas, que se gana la confianza de éstas para luego traicionarlas sin remordimiento alguno. Lo mismo que la crédula viuda que un día se despierta para comprobar que se ha marchado el joven encantador con todos sus ahorros, el que accedió a ser entrevistado aprende su dura lección cuando aparece el artículo o el libro. Los periodistas justifican su traición de varias maneras según sus temperamentos. Los más pomposos hablan de libertad de expresión y dicen que “el público tiene derecho a saber”; los menos talentosos hablan sobre arte y los más decentes murmuran algo sobre ganarse la vida.

La catástrofe que sufre el individuo entrevistado no es simplemente una cuestión de poco halagadora semejanza o falsa interpretación de sus ideas; lo que le duele, lo que lo encona y a veces lo empuja a extremos de venganza es el engaño de que ha sido objeto. Al leer el artículo o el libro en cuestión, ese individuo debe afrontar el hecho de que el periodista —que parecía tan cordial y simpático, tan agudo para comprenderlo, tan notablemente coincidente con su visión de las cosas— nunca tuvo la menor intención de colaborar con él sino que en todo momento se proponía escribir su propio artículo. La disparidad entre lo que parece ser la intención de una entrevista mientras ésta se desarrolla y lo que realmente resulta de ella es siempre un choque para el sujeto entrevistado. Su situación se asemeja a la del sujeto del famoso experimento psicológico de Stanley Milgram (desarrollado en Yale a comienzos de la década de 1960); en ese experimento se hacía creer al sujeto que estaba participando en un estudio de los efectos producidos por el castigo en el aprendizaje y en la memoria, cuando en realidad se estaba estudiando la propia capacidad de crueldad del sujeto bajo la presión de la autoridad. En un ingenioso escenario de laboratorio fingido, al “ingenuo sujeto” —un voluntario que había contestado a un aviso publicado en un diario de New Haven— se le decía que aplicara una descarga eléctrica cada vez más dolorosa a la persona, presumiblemente otro voluntario, que respondiera equivocadamente a las preguntas de un cuestionario. En Obediencia a la autoridad, su libro sobre el experimento, Milgram manifiesta su sorpresa por el gran número de sujetos que obedecían al experimentador y que continuaban apretando la palanquilla aun cuando la víctima de las descargas eléctricas diera alaridos de dolor o, mejor dicho, de simulado dolor, puesto que todo allí estaba urdido: el aparato eléctrico conectado a la víctima era un elemento del escenario y la víctima misma era un actor. La idea de Milgram había sido la de ver cómo se comportaban norteamericanos corrientes colocados en una situación aproximadamente comparable con la de los alemanes corrientes a quienes se les había ordenado participar activamente en el exterminio de los judíos de Europa.

Los resultados no fueron ciertamente alentadores. Aunque unos pocos individuos se negaron a continuar con el experimento al contemplar los primeros signos de dolor de la víctima, los más de los sujetos continuaron dócilmente aplicando descarga eléctrica tras descarga eléctrica. Sin embargo, las escalofriantes conclusiones de Milgram no vienen aquí al caso. Lo que importa señalar es la estructura de la situación: el engaño deliberado seguido por un momento de demoledora revelación. El vertiginoso cambio de perspectiva experimentado por el sujeto del experimento de Milgram cuando era “informado” o “desengañado”, como dice Milgram, puede compararse con la dislocación experimentada por el personaje tratado en un libro o en un artículo cuando éste lee el escrito por primera vez. El personaje objeto del escrito no sufrió la tensión ni la ansiedad experimentada por el sujeto del “experimento Eichmann” (como también se lo llamó); por el contrario, durante el período de las entrevistas vivió una especie de fiesta narcisista, pero llegado el momento de la revelación se ve confrontado con el mismo mortificante espectáculo de haber fracasado en una prueba de carácter a la que él ignoraba que estaba siendo sometido.

Sin embargo, a diferencia del lector de Obediencia a la autoridad, a quien Milgram comunica los detalles técnicos del engaño, el lector de un artículo periodístico sólo puede imaginarse cómo el autor logró que el sujeto diera de sí semejante espectáculo. Por su parte, no es probable que el sujeto mismo pueda dar la respuesta. Después de su desengaño, tiende a recogerse en sí mismo, alejarse del desastre, relegar sus relaciones con el periodista a un montón de basura, como esas aventuras amorosas que terminan mal, y lo mejor es excluirlas de la conciencia. En ocasiones, un sujeto ha llegado a estar tan cogido en la red del periodista que no puede librarse de él y mucho después de la publicación del irritante libro la relación se mantiene por obra de un interminable pleito que el sujeto inicia para tener atado al autor. Pero ni siquiera aquí la perfidia del periodista queda expuesta a la vista pues el abogado que se hace cargo de la causa del sujeto traduce la historia de seducción y de traición en uno o varios casos convencionales de la ley de injurias, como difamación de un personaje o falsa enunciación de los hechos o temerario desprecio por la verdad.

* * *

En el verano de 1984, un individuo inició un pleito contra un autor en el cual, notablemente, el relato subyacente de amor traicionado no estaba expresado como en uno de esos relatos convencionales sino que antes bien estaba expuesto de manera tan apremiante y precisa que en el juicio cinco de los seis miembros del jurado estaban persuadidos de que un hombre que cumplía tres sentencias consecutivas por el asesinato de su esposa y de dos hijas pequeñas merecía más simpatía que el autor que lo había engañado.