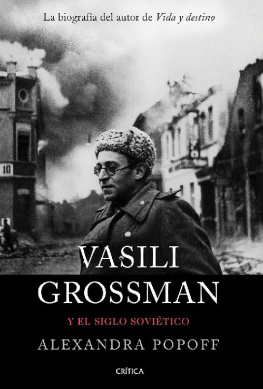

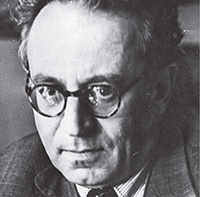

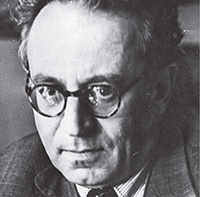

Foto cedida por Andrew Nurnberg Associates

Vasili Grossman

(Berdíchev, 1905 – Moscú, 1964). Escritor y periodista ruso, cubrió con sus crónicas la batalla de Stalingrado y fue el primero en dar noticia al mundo de la existencia de los campos de exterminio nazis. Escritores como Maksim Gorki alabaron en su día la obra literaria de Grossman. Autor de novelas y relatos, Vida y destino es su obra cumbre, el Guerra y paz de la Segunda Guerra Mundial, cuya publicación sería prohibida por el régimen soviético de Jrushov y le valdría a su autor la condena al ostracismo. Su retrato de la sociedad de la URSS con el trasfondo de la guerra había puesto en evidencia el desmoronamiento moral e ideológico del comunismo y la fortaleza del alma humana ante el terror. Tras ser recuperada milagrosamente una copia del manuscrito, la obra pudo editarse allende las fronteras de la URSS en los años ochenta –de donde salió clandestinamente microfilmada– y se convirtió en un referente literario e intelectual. Grossman no llegaría a verla publicada.

A finales de abril de 1945, mientras las tropas del Ejército Rojo se acercan a Berlín para librar la batalla final contra la Alemania nazi, los animales del Tiergarten, el zoológico de la ciudad, perciben en el aire la tragedia. Hombres y animales comparten un mundo librado al caos y la angustia en el que ni unos ni otros parecen tener ningún derecho.

La referencia al mundo de los animales, en el que incluso los depredadores muestran una inocencia primordial que desconoce la maldad, permite a Grosmann superar el enfrentamiento político para situarse en la perspectiva ética fundamental, la que concierne a la vida de cada ser individual. La figura del animal abandonado y perdido en una guerra que no comprende, refleja nuestra condición, la de seres obligados a obedecer las leyes impersonales de la historia, en un mundo donde ya no es posible ejercer la libertad.

Tiergarten, incluido en el volumen de narraciones de Grossman Eterno reposo y otras narraciones, forma parte de las obras de madurez de Vasili Grossman y está escrito justo antes de su obra maestra, Vida y destino.

Traducción del ruso: Andréi Kozinets

Publicado por:

Galaxia Gutenberg, S.L.

Av. Diagonal, 361, 2.º 1.ª

08037-Barcelona

info@galaxiagutenberg.com

www.galaxiagutenberg.com

Edición en formato digital: junio de 2018

© The Estate of Vasili Grossman, 2013

© de la traducción: Andréi Kozinets, 2013

© Galaxia Gutenberg, S.L., 2013

Imagen de portada: Ruinas en Tiergarten, Berlín, 1943

© Archiv Golejewski/Ullstein/Photoaisa, 2018

Conversión a formato digital: Maria Garcia

ISBN : 978-84-17355-67-8

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede realizarse con la autorización de sus titulares, aparte las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45)

TIERGARTEN

. Parque de Berlín que contiene el zoológico municipal. Situado en el centro de la ciudad, da nombre a todo un barrio y está rodeado de edificios emblemáticos, tales como la Puerta de Brandenburgo o el edificio del Reichstag, donde actualmente se reúne el parlamento alemán.

I

Los habitantes del zoológico de Berlín escucharon con angustia el rumor del cañoneo, apenas audible. No lo confundieron, sin embargo, con el habitual silbido y estruendo que provocaban al caer, durante la noche, las bombas lanzadas desde aviones, ni con el rugido atronador de la pesada artillería antiaérea.

Mientras la batalla se libraba todavía lejos de las vías férreas y las carreteras de circunvalación del Gran Berlín, el fino oído de los osos, de los elefantes, del gorila y del mandril había acertado a captar de inmediato la novedad que, en contraste con el estruendo de los bombardeos nocturnos, presentaban aquellos sonidos apenas perceptibles.

Si entre los animales del zoo había cundido la alarma fue porque advirtieron la llegada de algo nuevo, de una transformación. Desde el otro lado del muro que rodeaba el zoológico, había empezado a oírse el chirrido de los carros de combate, que circulaban cada vez con mayor frecuencia. Ese sonido chirriante no se parecía en nada al susurro familiar de los automóviles ni al campaneo de los tranvías, como tampoco al ruido del tráfico ferroviario de las vías que cruzaban por encima de los edificios vecinos.

Aquellos seres ruidosos que acababan de aparecer casi siempre se desplazaban en manada; dejaban tras de sí un grueso tufo a aceite quemado, distinto del conocido olor que desprendían los seres alimentados con gasolina.

La gama de sonidos fue variando día tras día. El rumor de la gran ciudad, que los inquilinos de las jaulas percibían con la misma tranquilidad con que habrían percibido, de encontrarse en su hábitat natural, el susurro de las hierbas recias de la estepa, el golpear de la lluvia contra las hojas compactas como el cuero de la selva ecuatorial o el ruido de los bloques de hielo que chocan en la costa del mar del norte, ese rumor, con sus evidentes crecidas y bajadas en razón de la llegada del día y de la noche, se había desfasado, perdiendo toda correlación con el movimiento del sol y de la luna. En las horas nocturnas, cuando en la ciudad habitualmente reina la calma, el aire se llenaba ahora del mundanal ruido: voces humanas, pasos, el runrún de los motores.

Hasta entonces, los silbidos, los truenos y el zumbido monótono que bajaban del cielo habían guardado una estrecha relación con la noche, el relente, las estrellas y la luna. Pero ahora aquellos ruidos celestes, sin perder apenas intensidad, continuaban presentes a la luz del día, al amanecer y durante la puesta del sol. En la atmósfera turbia persistía el olor que agobia e inquieta a todos aquellos seres en cuya sangre anida el miedo ancestral ante los incendios esteparios y forestales, ante el humo ceniciento que se eleva sobre la tundra en agosto. Unas cenizas negras y crujientes descendían lentamente sobre el suelo: en los ministerios estaban quemando los archivos, y los animales del zoo, asustados, respiraban dentro de las jaulas, entre resuellos y estornudos, el olor a chamusquina.

Otro de los cambios que se había producido consistía en que el torrente humano que recorría el zoo de jaula en jaula desde la mañana hasta la noche de pronto había cesado. Quedaban sólo el hierro y el hormigón: un destino majestuoso e inescrutable.

Tres fueron las personas que pasaron delante de las jaulas a lo largo del día: una anciana, un niño y un soldado. Los animales, que al igual que los niños, destacan por su sencillez y capacidad de observación, los distinguieron y retuvieron sus rasgos en la memoria. Los ojos de la anciana rebosaban sufrimiento; vueltos hacia los habitantes de las jaulas, suplicaban compasión. La mirada fija del soldado destilaba el miedo a la muerte; los animales, que ya no tenían que participar en la lucha por la supervivencia pero que seguían con vida, le provocaban envidia. De los ojos azul pálido del niño, dirigidos hacia los osos y el gorila, se desprendía amor, admiración y el deseo de abandonar su casa en la ciudad para marcharse a vivir al bosque.

La pena, el miedo y el amor con que la anciana, el soldado y el niño contemplaron a los animales no escaparon a la mirada atenta de éstos.

Los animales se percataron, asimismo, de la presencia de otros dos visitantes: un herido en bata de hospital con solapas color naranja que traía la cabeza envuelta en vendas y algodón, con un brazo enyesado y en cabestrillo, y una chica flaca que lucía una cruz roja sobre su toca almidonada. Permanecieron sentados en un banco, los cuerpos inclinados el uno hacia el otro, sin volverse ni una sola vez para mirar las jaulas. Los habitantes del zoológico se quedaron sin poder ver los ojos ni los rostros de aquellas dos personas: un joven campesino magullado por la guerra y una muchacha.