ni me inventa.

con la más fea.

¿tu fallo? Contar mi vida.

sus telarañas.

con anemia.

todavía.

Fue domingo en las claras orejas de mi burro, de mi burro peruano en el Perú (perdonen la tristeza).

CÉSAR VALLEJO, Poemas humanos

A mis cuarenta y diez

cuarenta y nueve dicen que aparento.

Más antes que después

he de enfrentarme al delicado momento

de empezar a pensar en recogerme,

de sentar la cabeza,

de resignarme a dictar testamento

(perdón por la tristeza).

JOAQUÍN SABINA, «A mis cuarenta y diez»

«Su temperamento era el de todo hombre de talento, y consistía en una mezcla de misantropía, sensibilidad y entusiasmo».

EDGAR ALLAN POE, La caja oblonga

A Margarita, Javier y Rodrigo:

gracias por la alegría.

Marisa, Joaquín: ¿os acordáis?

(Perdón por la tristeza.)

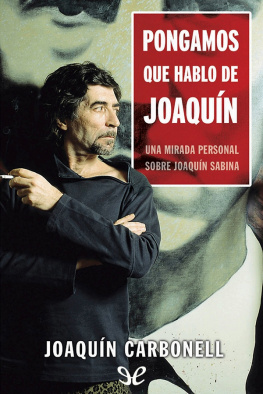

PRÓLOGO A LA EDICIÓN DE 2000

EN SU DESCARGO

Antes de entrar en materia de autopsia, y por aquello de sentar el precedente de la honestidad profesional desde el comienzo de estas páginas, debo confesar que me inicié en Joaquín Sabina algo tarde. Me explico.

Cumplidos los veinticinco, la idea que yo tenía del protagonista de este libro era la de alguien al que, a pesar de estar dotado de una innegable habilidad para las melodías y los versos pegadizos, le gustaba frecuentar en exceso los dominios del ripio, y que lo mismo atacaba con un recurrente e ingrato «Pongamos que hablo de Madrid» a la ciudad que lo recibió con las piernas abiertas y en la cual residía por voluntad propia, que animaba al facilón personal de un concierto de verano a batir palmas al ritmo de una oportunista canción como «Pisa el acelerador» (mujeres al poder). Eso, cuando no le daba por arremeter, con fondo de chunda-chunda, contra un pobre individuo de nombre Juan que, al sentirse enjaulado en su impuesta piel de hombre, tras cada puesta de sol decidía llevar una segunda vida más cercana a la de un personaje de Con faldas y a lo loco que a la de un modélico padre de familia y, previo paso por el tocador, se transformaba en «Juana la Loca».

Mis días transcurrían, en fin, del todo ajenos a las evoluciones y tropiezos de Sabina —disfrutaba de infalibles glorias como los Stones, Dylan, Neil Young, Tom Waits, U2 y Tom Petty— cuando una tarde de verano de 1994 la radio del coche, en mitad de un atasco homicida, me hizo un regalo precioso e inesperado: «Más vale que no tengas que elegir / entre el olvido y la memoria, / entre la nieve y el sudor. / Será mejor que aprendas a vivir / sobre la línea divisoria / que va del tedio a la pasión. […] La guerra que se acerca estallará / mañana lunes por la tarde / y tú en el cine sin saber / quién es el malo, mientras la ciudad / se llena de árboles que arden / y el cielo aprende a envejecer…».

Esos versos produjeron en mí una conmoción instantánea y, a partir de ese momento, la visión que tenía de Sabina cambió por completo. De pronto, me vi interesándome —también es cierto que al principio con bastante cautela— por el trabajo de alguien que, como ya he dicho, no había conseguido atraer mi atención.

Lo primero que hice fue agenciarme el disco Esta boca es mía, en el que se recoge la canción ya referida, y tras escucharlo hasta aprenderme sus textos de memoria me adentré en el pretérito pero por momentos novedoso Hotel, dulce hotel («Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, / cuando los sabios dicen “no hay solución”, / ella pretende que hagamos el amor / en una cama de cristal / a orillas del mar…»: «Besos de Judas»), para pasar acto seguido a bucear a pulmón libre en las agitadas y hermosas aguas de Física y química («Y si quieres también, / puedo ser tu estación y tu tren, / tu mal y tu bien, / tu pan y tu vino, / tu pecado, tu dios, tu asesino…»: «A la orilla de la chimenea») y volver de nuevo al pasado con el cronístico y feroz Juez y parte («Tú que sembraste en todas / las islas de la moda / las flores de tu gracia, / ¿cómo no ibas a verte / envuelta en una muerte / con asalto a farmacia?…»: «Princesa»). Y, poco a poco, sin ser en principio consciente de ello, me fui convirtiendo, lenta pero inexorablemente, al sabinismo.

Y aquí me tienen. Haciendo tareas propias del taxidermista con un personaje —pues eso es Sabina por encima de todo— al que durante años desprecié.

Sirvan, pues, estas palabras para justificar al artista, a Joaquín, cuya única culpa de que este libro se haya materializado tan solo puede serle atribuida por el irreprochable hecho de existir: él estaba en el mundo, lo observaba, sufría, disfrutaba y escribía de él, y yo, presa fortuita de su discurso, caí hechizado por el modo en que lo hacía.

Porque más que el Sabina cantante, músico, lo que me sedujo sobremanera fue su condición de escritor. Un escritor que, al igual que Quevedo —y no se me rasguen las vestiduras los puristas, ya que el símil no es tan descabellado y será el tiempo quien, como siempre, se encargará de confirmarlo—, relata en verso, y con muy buena letra, historias que previamente ha vivido o le han contado o ha leído en el papel hiperrealista y cruel de los diarios. Y es esa dualidad la que lo convierte, por encima de cualesquiera otras virtudes, en sólida carne de biografía.

En sus hallazgos literarios, en sus metáforas frías, en su inédita manera de edificar universos líricos a base de juntar locuciones adverbiales y frases hechas y rehechas reside, qué duda cabe, un niño que se ha resistido cuanto le ha sido posible a hacerse mayor. Toda una ironía, puesto que era ser adulto, y no otra cosa, lo que siempre ansió, desde bien pequeño. Cuando los placeres —y los horrores— de la edad madura quedaban tan lejos como Plutón.

Es la mirada de Sabina la del perfecto antihéroe. La del muchacho que, a falta de poseer la belleza de Alain Delon cuando era Alain Delon y la nobleza de cuna de un Borgia, se lanzó desde muy temprano a la aventura de vivir con el rostro de la ocurrencia y la disensión. Tan ávido de soledad como de malas compañías, esas que él ama casi tanto como la buena literatura.

Por eso ahora, cuando a sus «cuarenta y diez» —en el momento en el que este libro esté en la calle, en sus curiosas manos, ya serán «cuarenta y once»— es aupado al selecto olimpo de los triunfadores, incluso por aquellos que antes le denostaban —yo mismo—, se debe de estar partiendo de risa en su atalaya de desencanto y pensará: ¿yo una estrella de rock? Vamos, anda.

Que no dejen de pasar los trenes del ayer aun con su hiriente carga de honda nostalgia. Que no cesen de venir las redentoras mujeres del futuro que ya se han ido, que siempre se van.

Y que nunca desaparezcan de la faz de la Tierra los caballeros solitarios de alegre y sentimental figura que, incluso en estos tiempos, recorren a lomos de imaginarios caballos de cartón calles que rezuman melancolía con la vana intención de hallar ese improbable lugar en donde únicamente habita el olvido.