Y en los sueños de mi imaginación veo a los representantes de la nación bailando, ebrios de entusiasmo, con los ojos vendados, sus movimientos vertiginosos, su ímpetu inagotable… En medio de este esplendor siniestro, un espectro rojo profiere un cacareo estridente. Bailan… Bailad ahora, bailad.

Sabe menear el culo, pero no sabe cantar ni una puñetera nota.

Introducción

En los días y las noches de tormenta, el océano azota el malecón que bordea la orilla del norte en la ciudad de La Habana, Cuba. Las olas se estrellan contra las rocas y la espuma salpica la acera, la avenida y los coches que circulan por el famoso paseo marítimo llamado el Malecón. El agua salada penetra impetuosamente en tierra hasta rebasar a veces toda una manzana de casas. Charcos enormes fluyen y refluyen por efecto de los vientos turbulentos procedentes del norte, los Nortes, como los llaman los cubanos. Los peatones y los vehículos se ven obligados a utilizar calles alejadas del mar para evitar los charcos que van extendiéndose. El agua se mete en las grietas y los intersticios y erosiona una infraestructura que ya parecía a punto de venirse abajo. En los días y las noches así es como si La Habana se encontrara sitiada por una inundación poderosa y violenta que amenazara con socavar los cimientos en que se asienta esta gloriosa ciudad caribeña.

Hace medio siglo, otra clase de tempestad barrió esta república insular celebrada en la historia. A diferencia de las turbonadas tropicales que se forman en el golfo de México y asaltan la ciudad desde el norte, lo que sucedió a finales de la década de 1940 y durante la de 1950 tuvo su origen dentro de la estructura política y económica del país.

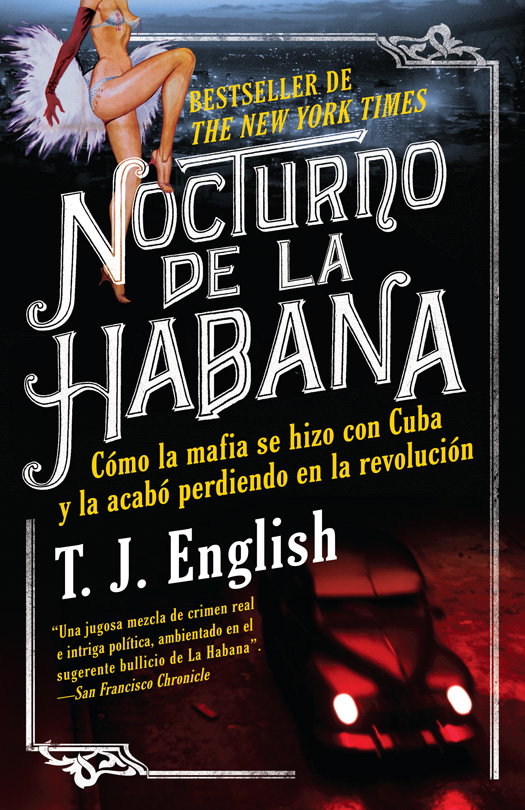

Al principio, pareció que esta conmoción tenía un lado positivo: aunque fuese una fuerza maligna, era una fuerza maligna que traía regalos. Durante un período de siete años —de 1952 a 1959—, la ciudad de La Habana fue la beneficiaria de un crecimiento y un desarrollo asombrosos: en medio de un torbellino de actividad se construyeron grandes hoteles-casinos, clubes nocturnos, centros turísticos, túneles y carreteras. El neón, el oropel, el mambo y el sexo se convirtieron en los distintivos de una floreciente industria turística. El atractivo del juego organizado, junto con los fabulosos espectáculos de los clubes nocturnos y las mujeres hermosas, propició la afluencia de dinero a la ciudad.

El relumbrón, la abundancia carnal y los lugares de diversión de La Habana fueron las manifestaciones más obvias de la tormenta que se avecinaba. Los chabacanos emporios de juego, pistas de carreras y espectáculos sexuales clandestinos atrajeron a los turistas y crearon un barniz de prosperidad, pero la verdadera fuerza que había detrás de la vorágine era de naturaleza bilateral.

La fabulosa vida nocturna era un señuelo que el gobierno cubano utilizaba para atraer a inversores extranjeros, en su mayor parte de Estados Unidos. Los recursos más preciados del país —el azúcar, el petróleo, la silvicultura, la agricultura, las refinerías, las instituciones financieras y las empresas de servicios públicos— estaban en venta. El capital extranjero inundó la isla. Durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, hasta bien entrada la década de 1950, las inversiones directas estadounidenses en Cuba aumentaron de ciento cuarenta y dos a novecientos cincuenta y dos millones de dólares al finalizar la década. Tal era la magnitud de los intereses estadounidenses en Cuba que la isla, cuya extensión era más o menos la del estado de Tennessee, ocupaba el tercer lugar entre las naciones del mundo que recibían inversiones estadounidenses.

El dinero que con tanta abundancia llegaba a Cuba podría haberse destinado a tratar de resolver los enconados problemas sociales del país. El hambre, el analfabetismo, las viviendas infrahumanas, el elevado índice de mortalidad infantil y el desahucio de los pequeños agricultores eran realidades que habían existido a lo largo de toda la turbulenta historia de Cuba. Es verdad que La Habana tenía uno de los niveles de vida más altos de toda América Latina, pero esa prosperidad no estaba repartida de manera equitativa en toda la nación. De hecho, a medida que fue transcurriendo la década, el abismo entre los ricos y los pobres siguió ensanchándose.

Para los que se tomaban la molestia de mirar debajo de la superficie, resultaba claro que las asombrosas e inesperadas ganancias económicas de Cuba no se utilizaban para satisfacer las necesidades del pueblo, sino más bien para llenar las cuentas bancarias particulares y las carteras de un grupo poderoso de políticos corruptos e «inversores» estadounidenses. A este alto mando económico se le llamaría la Mafia de La Habana.

Es un hecho histórico —y también objeto de muchas leyendas en Cuba y Estados Unidos— que la Mafia de La Habana estaba formada por algunas de las figuras más notorias del hampa en aquel tiempo. Charles «Lucky» Luciano, Meyer Lansky, Santo Trafficante, Albert Anastasia y otros gángsteres que llegaron a La Habana a finales de la década de 1940 y durante la de 1950 eran hombres que habían perfeccionado sus habilidades y amasado o heredado su riqueza durante los «días de gloria» de la Prohibición en Estados Unidos. Estos gángsteres siempre habían soñado que algún día controlarían su propio país, un lugar donde podrían proporcionar juegos de azar, drogas, bebidas alcohólicas, prostitución y otras formas de vicio sin la intrusión del gobierno ni de los servidores de la ley.

El juego y el ocio eran solo partes de la ecuación. La idea que formularon Luciano, Lansky y otros era que La Habana sirviese de tapadera de un plan mucho más ambicioso: la creación de un Estado delincuente cuyo producto nacional bruto, fondos de jubilación sindicales, compañías de servicios públicos, bancos y otras instituciones financieras servirían para lanzar nuevas empresas delictivas en todo el mundo. La Mafia de La Habana podría luego ocultar los beneficios obtenidos de estas operaciones delictivas tras la máscara de un «gobierno legítimo» en Cuba sin que nadie pudiera tocarlos.

La marcha de la política en la isla contribuiría en gran medida a determinar la suerte de la Mafia en Cuba, pero sus actividades también se vieron afectadas por acontecimientos acaecidos en Estados Unidos. Puede que ya en la década de 1920 Luciano y Lansky quisieran convertir Cuba en una base de operaciones, pero la historia se interpuso a veces en su camino. Recesiones económicas, guerras y la actuación de las autoridades estadounidenses obligaron a llevar a cabo repliegues de gastos y cambios de estrategia. La formulación definitiva del plan no se hizo hasta finales de la década de 1940, e incluso entonces hubo interrupciones. La tarea incumbiría en gran medida a Lansky, que dedicaría buena parte de su vida adulta a trazar las relaciones necesarias y proporcionar el impulso.

A comienzos de la década de 1950, el plan ya parecía a punto de cristalizar. Gracias a la fuerza de voluntad, una organización astuta y el recurso acertado de la represión política, la violencia y el asesinato, pareció que el sueño de los gángsteres se había hecho realidad. La Habana era un hervidero. El dinero que manaba de los inmensos hoteles-casinos servía para construir clubes nocturnos que atraían a artistas de categoría, tanto cubanos como norteamericanos y europeos. El resultado fue una época fabulosa en lo que se refiere al mundo del espectáculo, tal vez el período más orgánico y exótico de la historia de la delincuencia organizada. En establecimientos como el Tropicana, el club nocturno mundialmente famoso, se ofrecían grandes espectáculos que marcaron la pauta para las generaciones venideras. Los cabarets más pequeños permitían una mayor proximidad entre los clientes y las bailarinas, que iban ligeras de ropa y eran voluptuosas y a veces asequibles. Esparcidos por toda la ciudad había burdeles y salas de diversas categorías que ofrecían espectáculos de variedades subidas de tono.