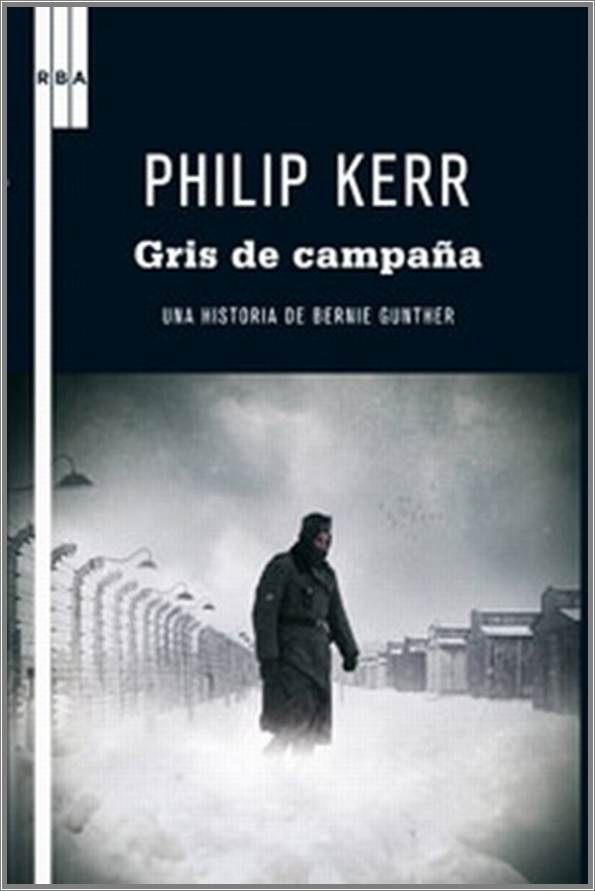

Philip Kerr

Gris de campaña

«No me gusta Ike.»

graham greene, El americano impasible

CUBA, 1954

– Aquel inglés que está con Ernestina -dijo ella, con la mirada puesta en la lujosa sala-. Me recuerda a usted, señor Hausner.

Doña Marina me conocía tan bien como cualquiera en Cuba, quizá mejor, dado que nuestra relación estaba fundada en algo más sólido que la simple amistad: doña Marina era la propietaria del mejor y mayor prostíbulo de La Habana.

El inglés era alto, con los hombros redondeados, los ojos azul claro y una expresión lúgubre. Vestía una camisa azul de lino con manga corta, pantalones grises de algodón y zapatos negros bien lustrados. Tenía la impresión de haberlo visto antes, en el Floridita o quizás en el vestíbulo del Hotel Nacional, pero apenas lo miré. Le había prestado más atención a la nueva y casi desnuda chica sentada en el regazo del inglés, que, de cuando en cuando, le quitaba el cigarrillo de la boca para dar una calada mientras él se entretenía sopesando sus enormes pechos en las manos, como si juzgara la madurez de dos pomelos.

– ¿En qué sentido? -pregunté, y me apresuré a mirarme en el gran espejo colgado en la pared, intrigado por saber si en realidad había algún parecido entre nosotros aparte de nuestro aprecio por los pechos de Ernestina y los grandes pezones oscuros que los adornaban como lapas gigantes.

El rostro que me devolvió la mirada era más pesado que el del inglés, con un poco más de pelo arriba, pero también cincuentón y surcado por la vida. Tal vez doña Marina creía que era más que la experiencia de vivir lo que estaba grabado en nuestros rostros: el claroscuro de la conciencia y la complicidad quizá, como si ninguno de los dos hubiera hecho lo que debía hacer o, aún peor, como si cada uno de nosotros viviera con algún secreto culpable.

– Tienen los mismos ojos -respondió doña Marina.

– Ah, quiere decir que son azules -dije, a sabiendas de que probablemente no se refería a eso en absoluto.

– No, no es eso. Es sólo que usted y el señor Greene miran a las personas de cierta manera. Como si trataran de mirar dentro de ellas. Como un espiritista. O quizá como un policía. Los dos tienen unos ojos muy penetrantes que parecen mirar a través de las personas. En realidad resulta muy intimidatorio.

Resultaba difícil imaginar a doña Marina intimidada por algo o por alguien. Siempre estaba tan relajada como una iguana en una roca calentada por el sol.

– ¿El señor Greene, eh? -No me extrañó que doña Marina lo llamara por su nombre. Casa Marina no era la clase de lugar donde te sentías obligado a utilizar un nombre falso. Necesitabas una referencia sólo para poder cruzar la puerta principal-. Quizá sea policía. Con unos pies tan grandes, no me sorprendería lo más mínimo.

– Es escritor.

– ¿Qué clase de escritor?

– Novelas. Aventuras del Oeste, creo. Me dijo que escribe con el seudónimo de Buck Dexter.

– Nunca lo había oído mencionar. ¿Vive en Cuba?

– No, vive en Londres. Pero siempre nos visita cuando está en La Habana.

– Un viajero, ¿no?

– Sí. Al parecer, esta vez va camino de Haití. -Ella sonrió-. ¿Ahora no ve el parecido?

– No, en realidad no -respondí con firmeza, y me alegré cuando ella pareció cambiar de tema.

– ¿Qué tal le fue hoy con Ornara?

– Bien -asentí.

– A usted le gusta, ¿no?

– Mucho.

– Es de Santiago -dijo doña Marina, como si esto lo explicase todo-. Todas mis mejores chicas vienen de Santiago. Son las muchachas con más aspecto africano en Cuba. A los hombres parece gustarles.

– Yo sé que a mí sí.

– Creo que tiene algo que ver con el hecho de que, a diferencia de las mujeres blancas, las mujeres negras tienen la pelvis casi tan grande como la de un hombre. Una pelvis de antropoide. Y antes de que me pregunte cómo lo sé, le diré que he sido enfermera.

No me sorprendió saberlo. Doña Marina ponía mucho cuidado en la salud y la higiene sexual, y el personal de su casa del Malecón incluía a dos enfermeras preparadas para ocuparse de lo que hiciera falta: desde una picadura de medusa a un ataque al corazón. Había oído decir que tienes más posibilidades de sobrevivir a un infarto en Casa Marina que en la facultad de Medicina de la Universidad de La Habana.

– Santiago es un auténtico crisol -continuó ella-. Jamaicanos, haitianos, dominicanos, bahameños… Es la ciudad más caribeña de Cuba. Y es la más rebelde, por supuesto. Todas nuestras revoluciones comienzan en Santiago. Creo que es porque todas las personas que viven allí están emparentadas entre sí, de una manera u otra.

Colocó un cigarrillo en una pequeña boquilla de ámbar y lo encendió con un elegante mechero de plata.

– Por ejemplo, ¿sabía que Ornara está emparentada con el hombre que se encarga de cuidar de su embarcación en Santiago?

Empezaba a ver que había algún propósito detrás de la conversación de doña Marina, porque no era sólo el señor Greene quien iba a Haití; yo también. Sólo que mi viaje se suponía que era un secreto.

– No, no lo sabía. -Miré mi reloj, pero antes de que pudiese disculparme y marcharme, doña Marina me había hecho pasar a su salón privado y me ofrecía una copa. Y pensando que quizá sería mejor escuchar lo que tenía que decirme, en vista de que había mencionado mi embarcación, respondí que tomaría un añejo.

Ella cogió una botella de ron añejo y me sirvió una copa bien grande.

– Al señor Greene también le gusta mucho nuestro ron de La Habana -comentó.

– Creo que lo mejor será que vaya al grano -señalé-. ¿No cree usted?

Así que lo hizo.

Y así fue como me vi con una muchacha en el asiento del pasajero de mi Chevrolet cuando, una semana más tarde, conducía hacia el sudoeste por la autopista central de Cuba hacia Santiago, en el extremo opuesto de la isla. La ironía de la situación no me pasó inadvertida; tratando de evitar que me chantajeara un policía secreto, me había colocado en una posición tal que una madame, mucho más lista para amenazarme abiertamente, se sintió capaz de pedirme un favor que yo no habría querido conceder: llevar conmigo a una chica desde una casa de La Habana en mi «excursión de pesca» a Haití. Era casi seguro que doña Marina conocía al teniente Quevedo y sabía que a él no le iba a gustar que yo saliese de viaje por mar; pero dudaba que ella supiese que el teniente me había amenazado con deportarme a Alemania, donde me buscaban por asesinato, a menos que aceptase espiar a Meyer Lansky, el jefe del hampa que era mi empleador. En cualquier caso, no pude hacer otra cosa que acceder a su petición, aunque podría haberme sentido mucho más feliz con mi pasajera. Melba Marrero era buscada por la policía en relación con el asesinato de un capitán de policía del precinto noveno, y había amigos de doña Marina que querían ver a Melba fuera de la isla de Cuba lo antes posible.

Melba Marrero tenía poco más de veinte años, aunque no le gustaba que nadie lo supiese. Yo suponía que quería que las personas la tomasen en serio, y tal vez ésta fuese la razón por la que había matado al capitán Balart. Pero era más probable que le hubiese matado porque estaba vinculada con los rebeldes comunistas de Castro. Tenía la piel color café, con un rostro de líneas finas, una barbilla beligerante y una mirada tormentosa en sus ojos oscuros. Llevaba el pelo cortado a la moda italiana, rizos cortos y escalonados con unos pocos rizos peinados sobre la frente. Vestía una sencilla blusa blanca, pantalones ajustados de color ante, un cinturón de cuero y guantes a juego. Tenía el aspecto de una amazona dispuesta a montar un caballo que con toda probabilidad esperaba con ansia la experiencia.

Página siguiente