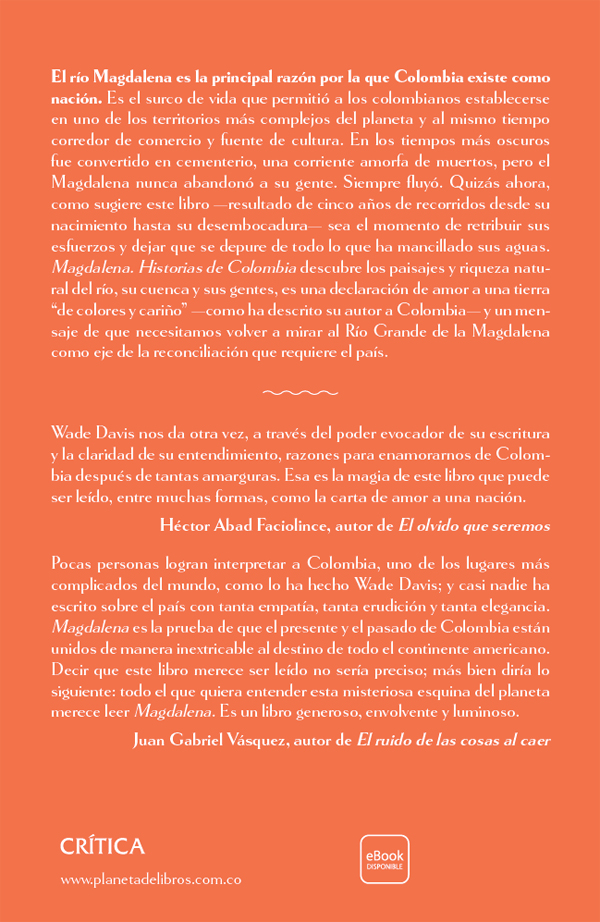

Bocas de Ceniza

La desembocadura del río Magdalena es del color de la tierra. Hacia el norte, atravesando un mar de nubes de oro, el cielo del Caribe se difumina en el lapislázuli de la luz difusa. Hacia el occidente, el sol se pone sobre el Atrato y los bosques tropicales del Darién, el golfo de Urabá y todos los islotes perdidos de Panamá. Hacia el oriente, las playas y orillas de roca se extienden hasta Santa Marta y más allá, hasta la ciénaga Grande —un vasto humedal que resplandece como un gran espejo del cielo— y hasta las cimas de la Sierra Nevada —la cadena de montañas costeras más alta del mundo—, para llegar finalmente a las arenas de La Guajira, una península desértica donde los colombianos han sobrevivido a punta de dureza, comercio, resiliencia y pasión.

Hacia el sur, río arriba, las luces de Barranquilla relumbran como un halo distante suspendido sobre una ciudad que, desde su nacimiento, le ha dado inexplicablemente la espalda al río que le dio vida. Fundada entre 1627 y 1637, Barranquilla fue una pequeña aldea pesquera hasta que llegaron los buques mercantes en 1824, pero incluso entonces no pudo decidir si ser un puerto sobre el río o una ciudad sobre el mar. La construcción, en 1872, de una vía ferroviaria desde Barranquilla hasta Salgar, abrió el camino para una gran salida marítima hacia el mundo. Y fue así como buques transatlánticos entraron por primera vez a la desembocadura del río, luchando contra una corriente que cargaba el peso y las promesas de toda una nación. De hecho, se podría decir que el Magdalena cargaba con el territorio colombiano en sus aguas, pues en 1883, la acumulación de fango y sedimentos taponó nuevamente el estuario, haciendo innavegable la desembocadura.

En 1893, la construcción en Puerto Colombia de uno de los muelles más grandes y sofisticados del mundo en ese entonces, a veinte kilómetros costeros al occidente de Barranquilla, desvió el comercio por más de una década, pero en 1906 se le volvió a prestar atención al potencial que tenía Bocas de Ceniza, la verdadera desembocadura del río. Con el ambicioso plan de drenar el canal fluvial y construir un puerto moderno en Barranquilla, el gobierno contrató una empresa estadounidense en 1907. Luego redirigió el contrato a una empresa alemana en 1912, a un consorcio nacional en 1919 y, finalmente, en 1924, con poco o nada para mostrar, volvió a poner su dinero en manos de los estadounidenses. Puerto Colombia fue abandonado, y su magnífico muelle de hierro y concreto se fue desmoronando lentamente. En 1943, una ley impulsada por turbios intereses políticos de la época prohibió el uso de cualquiera de las instalaciones de Puerto Colombia. Al final, lo poco que quedó fue destruido por el mar.

Entretanto, la desembocadura del río fue reforzada por una larga línea de tajamares que corrían paralelos a la corriente, con la intención de encauzar el Magdalena en un canal estrecho que concentrara su fuerza, de forma que arrastrara los sedimentos hacia el mar. Desafortunadamente, estas barreras de roca, cuya construcción tomó una década de arduo y costoso trabajo, tuvieron el efecto contrario y atraparon los sedimentos en el estuario, taponándolo más que nunca. La crisis económica de 1929 suspendió la obra durante varios años, de tal forma que solo en 1936 el presidente Alfonso López Pumarejo pudo inaugurar oficialmente el nuevo canal (aunque en realidad la obra solo se completó en 1939) y la Terminal Marítima y Fluvial de Barranquilla, al cruzar la desembocadura del Magdalena a bordo de un buque militar, con un cortejo de ministros, almirantes, gobernadores y alcaldes. “Barranquilla”, declaró ese día, “será de ahora en adelante un puerto en el mar”. Tristemente, eso nunca llegó a ser más que la expresión de un deseo.

Durante un tiempo, a principios de 1936, buques cargueros y navíos de gran envergadura pudieron transitar por el río y llegar hasta la ciudad. Pero era una pelea perdida con un río nacido a miles de kilómetros al sur, en el gran Macizo Colombiano, un nudo de montañas que se iza sobre el continente y le da nacimiento no solo al Magdalena, sino también al río Putumayo, al Cauca, al Caquetá y al Patía, por no mencionar que allí nacen también las tres principales ramas de los Andes, que se despliegan por Colombia en gigantescas cordilleras que se extienden hacia el norte, para terminar en la inmensa planicie de la Costa Caribe.

En el cuerpo de Colombia el río Magdalena podría considerarse su arteria principal. Un río joven —si se lo considera desde la perspectiva de las eras geológicas—, con un sistema de drenaje que abarca un cuarto de la nación y fluye de un extremo del país al otro, atravesando una variedad asombrosamente diversa de paisajes de glaciares y volcanes de picos nevados, bosques de nubes y páramos saturados de lluvia. Alimentado por lagos e incontables arroyos montañosos, el río cae a una enorme llanura que antiguamente estaba cubierta de bosques tropicales, pantanos poblados de caimanes y corrientes habitadas por manatíes. Regados por toda la cuenca de la ribera baja hay literalmente miles de humedales resplandecientes, algunos del tamaño del cielo. De hecho, todo el Bajo Magdalena es un mundo de agua que va y viene con cada temporada, haciendo que el río desborde sus flancos y llegue así a besar tierras que pueden estar a ochenta kilómetros de distancia, mientras que su estuario se expande para abarcar y definir —tanto geográfica como hidrológicamente, por no decir también económica y culturalmente— a toda la costa colombiana.

Los intentos que durante años se han hecho para transformar Bocas de Ceniza en un puerto industrial se han concentrado en reconfigurar la desembocadura e invariablemente han terminado siendo obras quijotescas que desafían a la naturaleza y recuerdan los fútiles intentos del rey Canuto por mantener a raya las olas del océano. Todos los años el río Magdalena lleva, a pesar de su sinuoso vagabundeo, alrededor de 250 millones de toneladas de fango al mar; es como si se vertieran en el delta mil ochocientos camiones llenos de sedimentos al día. A pesar de haber hecho sus mejores esfuerzos, los ingenieros nunca pudieron cumplir su cometido. El nombre de las empresas encargadas de domar el río mediante la construcción de tajamares y drenando el canal fue cambiando cada década, pero ninguna sería capaz de lograr lo imposible. El río se llenó de sedimentos y se estancó en 1942 y 1945, y de nuevo en 1958 y 1963. Millones de dólares se han invertido, y seguramente se seguirán invirtiendo, en nuevos y, quizás, mejores intentos de industrializar la desembocadura del río. Pero al final, el Magdalena seguirá llevándolo todo al mar, fundiendo el cuerpo de Colombia, como canta Shakira, como el de un amante con las aguas del mundo.

Desde el poblado ribereño de Las Flores, una vieja aldea de pescadores que hoy en día se encuentra sitiada por los barrios periféricos de Barranquilla, un ferrocarril de vía estrecha corre hacia el norte, a lo largo del Magdalena, pasando junto a astilleros modestos y talleres humildes, restaurantes y muelles, barcazas oxidadas encadenadas a la orilla. Llega a la costa, donde las amplias playas en forma de medialuna están cubiertas de desechos plásticos y algas marinas, y sigue por encima de los primeros tajamares construidos en la década de 1920, una estrecha escollera hecha de piedras desiguales que se prolonga por varios kilómetros dentro del mar. Las bases de roca siguen siendo sólidas, pero la vía férrea, torcida y deteriorada, remendada por tramos con tablas de madera en lugar del hierro original, evidentemente ha visto mejores épocas.

Los trencitos de vagones sin paredes que se atreven a surcarla, mientras sus motores rugen y tosen nubes de humo, con frecuencia se descarrilan y esto suscita una oleada de emoción, mientras los pasajeros se bajan y pequeños grupos de jóvenes se acercan para volver a encaramar las carcazas a los rieles. Cuando dos de estos trencitos se encuentran, yendo en direcciones opuestas por el carril solitario, los pasajeros se pasan de uno al otro con eficiencia cortés y silenciosa, a menos, claro, que en uno de los trencitos haya un radio o una vieja grabadora sonando; entonces todos se olvidan de todo, mientras la gente se mezcla e invariablemente alguien empieza a bailar. Si lo que suena son vallenatos, esos cantos del alma acompañados del gemido quejumbroso del acordeón, la demora suele tomar apenas un momento. Pero si la música que se oye es cumbia, alegre y seductora, y las mujeres comienzan a ondear sus largas faldas alrededor de los talones, entonces no queda de otra que aceptar el nuevo rumbo que ha tomado el día y cambiar de planes.