Casi todas las entrevistas previas a la redacción de este libro se realizaron durante un viaje a El Salvador en noviembre de 1992 y varios a Washington durante los tres meses siguientes. A los individuos que vivían en lugares más lejanos los entrevisté por teléfono; así ocurrió con Todd Greentree, por aquel entonces responsable de asuntos políticos en la embajada de Katmandú, y con el coronel John McKay, luego destinado a la sede de la OTAN en Bruselas. El único personaje clave que se negó a hacer declaraciones fue Deane Hinton, antiguo embajador estadounidense en El Salvador y, después, en Panamá. El gabinete de prensa del Ejército salvadoreño no prestó ninguna colaboración significativa, pero algunos oficiales accedieron a hablar conmigo cuando me puse en contacto con ellos, los menos abiertamente y la mayoría de forma confidencial.

El objeto de las notas a pie de página no es ofrecer un registro exhaustivo de las fuentes, sino complementar el relato y proponer nuevas lecturas a quienes estén interesados en El Salvador y Centroamérica en general.

LA EXHUMACIÓN

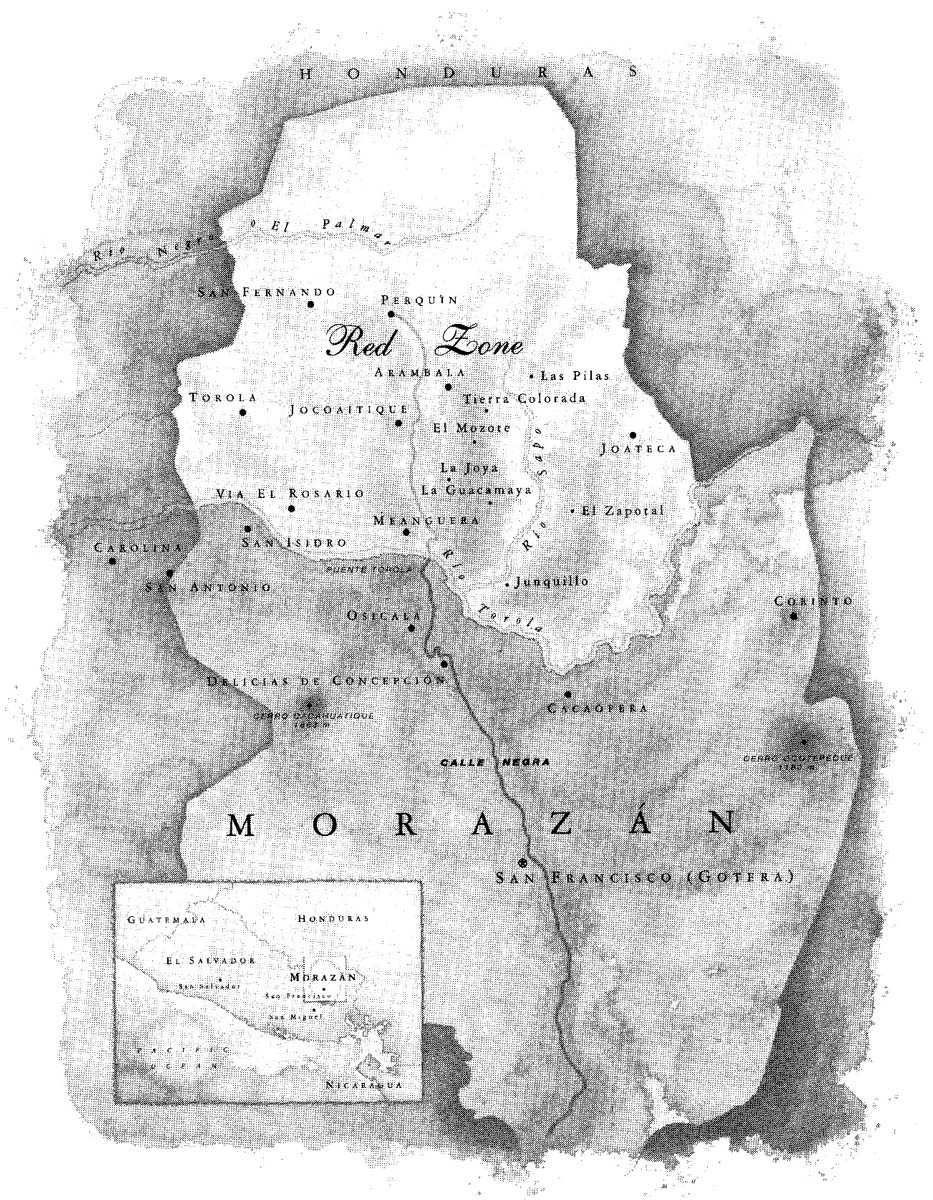

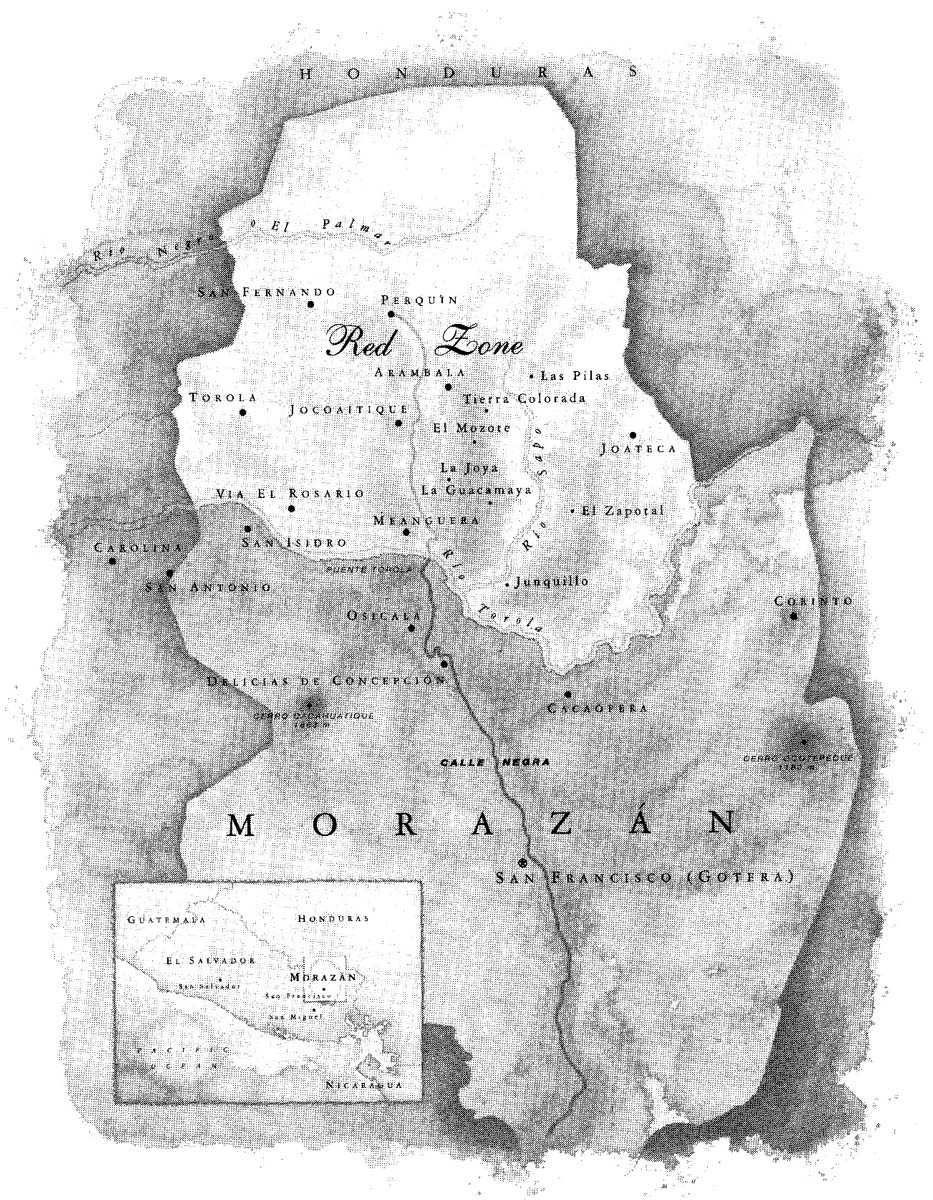

Cuando viajas a las cumbres de Morazán envuelto en la luminosa claridad del aire, ya cerca de la frontera con Honduras, cruzas el río Torola por un estrecho puente de madera cuyos tablones crujen al paso de las ruedas y te adentras en la más violenta de las antiguas zonas rojas salvadoreñas (ése era el término que empleaban los militares durante la larga década de guerra civil). Tras un rato de ascenso abandonas el castigado asfalto para continuar varios kilómetros por un áspero camino de tierra que bordea una ladera recorriendo poblaciones en ruinas que lenta y penosamente regresan a la vida. Entre ellas hay una aldea, ahora apenas un montón de escombros, que la naturaleza se apresura a recuperar: los muros de adobe se agrietan y desmoronan abriéndose a una invasión de hierbajos alimentada por los aguaceros de la tarde y la espesa niebla nocturna del valle.Cerca de allí, en los pueblos tanto tiempo deshabitados, se aprecian indicios de vida, incluso en Arambala, como a un kilómetro y medio, con su amplia plaza cubierta de hierba rodeada por edificios derrumbados y dominada, donde una vez hubo una hermosa iglesia, por un campanario acribillado a balazos y un arco dentado de adobe que se alzan contra el cielo: un niño lleva una vaca baya atada a una cuerda; un hombre con gorra y vaqueros camina fatigado cargando madera a sus espaldas; tres niñas se asoman de puntillas tras la barandilla de un porche y sonríen a un coche que pasa.

Pero si sigues por el camino pedregoso, que serpentea y se retuerce por el bosque, en pocos minutos entras en un gran claro y, allí, todo está tranquilo. Nadie ha vuelto a El Mozote. Vacío y salpicado por la luz del sol, el lugar sigue siendo espantoso, como me dijo estremecido un joven guerrillero que patrulló por aquí durante la guerra: espeluznante, pavoroso, horrible. Después de echar un vistazo, seis estructuras (sin techo, sin puertas y sin ventanas, medio engullidas por la maleza) apuntan a una cierta pauta: las cuatro ruinas de la derecha debieron de delimitar la calle principal, la quinta, el principio de un carril lateral y, en el lado opuesto de un claro, a pesar de que no se ve iglesia alguna, debió de haber una plaza pública, ahora apenas un montículo irregular, una especie de plataforma de tierra casi invisible debido a una gran maraña de maleza y matorrales.

La zona roja de Morazán en 1981.

En este tranquilo claro, a mediados de octubre de 1992, irrumpió un convoy de todoterrenos y camionetas de los que se apearon una veintena de desconocidos. Algunos de estos hombres y mujeres (la mayoría, jóvenes vestidos de manera informal, con camisetas y vaqueros o pantalones de trabajo) comenzaron a tirar al suelo polvoriento un brillante amasijo de machetes, picos y azadas. Otros se situaron alrededor del montículo, consultaron portafolios, cuadernos y mapas y escudriñaron los altos matorrales. Finalmente, agarraron unos machetes y empezaron a cortar las malas hierbas, teniendo cuidado de no arrancar ninguna, no fuera que el movimiento de las raíces alterase lo que había debajo. Poco a poco, mientras cortaban y talaban bajo el sol de la mañana, descubrieron una parcela de tierra de color marrón rojizo y en poco tiempo dieron con una pequeña elevación que sobresalía varios centímetros del suelo, como un promontorio inclinado apenas sustentado por un murete de piedra.

Clavaron estacas en el suelo y delimitaron el terreno con cinta de color amarillo brillante para después dividirlo en cuadrículas con cuerda; sacaron cintas métricas, reglas y niveles para anotar sus medidas y trazar sus contornos. Y entonces empezaron a excavar. Primero removieron la tierra con azadas, la sacaron con palas, la pusieron en cubos de plástico y fueron echándola en una criba lo suficientemente grande como para que fueran necesarias varias personas para agitarla. A medida que excavaban más hondo, cambiaban las herramientas por otras más pequeñas y precisas: palas de mano, paletas, cepillos, recogedores, cedazos... Poco a poco y con cuidado, excavaron y cribaron, abriéndose camino a través de los varios centímetros de tierra y restos de adobe (vestigios de las paredes de una construcción) y, al terminar el segundo día, encontraron astillas de vigas de madera y fragmentos de tejas, ahora ennegrecidos por el fuego, que habían formado parte del techo. Después, al final de la tarde del tercer día, sentados en cuclillas para apartar las partículas de polvo rojizo con pequeños pinceles, empezaron a emerger de la tierra formas oscuras que parecían fósiles incrustados en piedra y pronto advirtieron que se habían topado, en la esquina noreste de la sacristía en ruinas de la Iglesia de Santa Catarina de El Mozote, con los cráneos de quienes antaño habían orado allí. Aplastados por los ladrillos desprendidos, tras once años de sueño bajo el suelo ácido, aquellos cráneos estaban teñidos de un pálido marrón café con leche, pero no había duda de su procedencia. Para la tarde siguiente, los trabajadores ya habían descubierto veinticinco y, excepto dos, todos era cráneos de niños.

Ese mismo día, los jefes del equipo (cuatro jóvenes expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense, de reputación mundial por haber exhumado fosas en Guatemala, Bolivia, Panamá e Irak, así como en sus propios países) montaron en su todoterreno blanco y fueron por el camino que salía de El Mozote. Despacio, atravesaron Arambala saludando a las niñas sonrientes que estaban de puntillas en el porche y salieron a la calle negra, que trazaba su recorrido hacia arriba por la columna vertebral de la zona roja, extendiéndose hacia el norte desde San Francisco Gotera hasta el pueblo de Perquín, bastante cerca de la frontera hondureña. En la calle negra, los argentinos giraron a la izquierda, como hacían todas las noches, para dirigirse hacia Gotera, pero esa vez, después de conducir más allá de los irregulares cerros con plantaciones de sorgo, maíz y agave (un arbusto espinoso con aspecto de cactus que parece una maraña de pelo verde oscuro) y de pasar los edificios bajos de madera que albergaban la fábrica de botas y el taller de artesanía, así como los otros establecimientos que los exiliados habían traído consigo desde los campos de refugiados de Honduras hacía dos años, pararon delante de una pequeña casa. Se trataba, en realidad, de una cabaña hecha con restos de madera y láminas de chapa situada entre bananeros, a unos catorce metros de la carretera. Salieron del vehículo, saltaron la alambrada de espino (había una especie de entrada hecha con un tronco en forma de tenedor) y llamaron a alguien. Enseguida apareció por la puerta una mujer de mediana edad, fornida, con pómulos altos, rasgos marcados y muchísima dignidad. Los argentinos le contaron sus hallazgos. La mujer escuchó en silencio y, cuando terminaron, se detuvo y habló: «¿No les dije? —preguntó—. Si sólo se oía aquella gran gritazón ».