Copyright de la presente edición: © 2022 Ediciones Nowtilus, S. L.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

El año 1964 supuso un serio toque de atención para los responsables del Nobel; que un intelectual comprometido francés de altísimo prestigio, Jean-Paul Sartre, osara rechazar el tout puissant Prix Nobel , máxima aspiración de cualquier hombre de letras, era un motivo para hacer reflexionar seriamente a los máximos dirigentes de la Academia Sueca. Naturalmente, había un precedente, ocurrido seis años antes con Boris Pasternak, pero en su caso el rechazo se debió a las fuertes presiones políticas del gobierno soviético. Renunciar, por lo demás, a una suma de dinero con la que poder asegurarse vivir cómodamente el resto de sus días, no era asunto baladí. Fue, qué duda cabe, una lección de humildad que contribuyó, en gran medida, a avanzar en lo que venimos denominando la consolidación del Nobel.

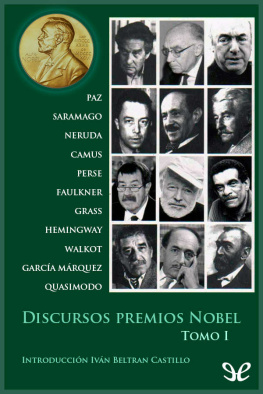

Sin abandonar sus típicas fluctuaciones, al año siguiente, la Academia, arriesgándose a un nuevo fiasco, otorgaba el galardón al soviético Mijail Shólojov, el novelista más popular de Rusia, un intelectual de línea ortodoxa, que aceptó la distinción sin ningún problema, lo contrario que ocurriría cinco años más tarde con otro ruso, Aleksandr Solzhenitsyn, con quien se iniciaba el apoyo de la Academia a la disidencia no solo soviética, sino también de signo contrario, como ocurría, en 1971, con el gran poeta chileno Pablo Neruda en un momento trascendental de la historia de aquel país andino. Asimismo, la Academia se abría en 1966 a la problemática hebrea, otorgando ese año sendos galardones, uno a Shmuel Yosef Agnón (judío que había optado por emigrar al Estado de Israel e iniciar allí una nueva vida) y, el segundo, a una mujer, Nelly Sachs (la sexta, después de 21 años de olvido), nacida en Alemania y que se libró del holocausto merced a la ayuda humana y material de la Nobel sueca Selma Lagerlöf, que la acogió en Suecia, salvándola de una muerte segura.

El final de los sesenta fue importante para la consolidación del premio. Así, si en 1967, concretamente, la Academia daba el salto a Centroamérica, galardonando al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, con una carrera literaria brillante, al año siguiente, 1968, viajaba por primera vez a Japón, otorgando el Nobel a Yasunari Kawabata, con lo que la Academia se abría a la universalización. Y, justo al año siguiente, aun retornando a Europa, canonizaba a Samuel Beckett, intelectual sin mácula, y sin duda uno de los grandes literatos del siglo XX . En esa misma línea incuestionable, la Academia ponía los ojos en 1972 en otra figura estelar, el novelista alemán Heinrich Böll; y un año más tarde viajaba nada menos que a Australia, aun cuando el galardonado, Patrick White, hubiera nacido en el Reino Unido.

No podía, empero, durar la dicha, ya que, en 1974, volvía la Academia a las andadas, nombrando al alimón a dos novelistas suecos, Harry Martinson y Eyvind Johnson, de cuyas respectivas obras muy pocos tienen nociones hoy día. Y, sujeta a tales avances y retrocesos prosiguió su andadura, con la bella nota del regreso del Nobel a España, en plena Transición, veintiún años después de que lo obtuviera Juan Ramón Jiménez, esta vez en la persona de Vicente Aleixandre, con quien la Academia sin duda trataba de hacer justicia a la Generación del 27 española, y en especial a la figura de Lorca. Otro momento glorioso, después del Nobel concedido, en 1981, al gran Elías Canetti, fue el «bombazo» (por lo del «boom») de García Márquez en 1982 y la consagración a escala planetaria de la gran literatura hispanoamericana, que tendría su culminación, ya en nuestros días, en 2010, con Mario Vargas Llosa. Pocos soplos de aire fresco como el aportado por el colombiano. Habría que remontarse a Hemingway, veintiocho años antes, para dar con algo parecido.

Lo que a muchos –después del retorno a Francia del Nobel, tras veinte años de «castigo», haciendo recaer el galardón en Claude Simon, como reconocimiento a esa gran corriente de renovación de la novela que fue el «nouveau roman»– pudo parecer en su momento una nota exótica, dirigiendo la Academia los ojos hacia el dramaturgo nigeriano Wole Soyinka (1986), supuso una nueva línea de apertura tendente a la universalización del Nobel. A Soyinka le sucedieron el ruso nacionalizado en Estados Unidos, Joseph Brodsky, y al siguiente año, 1988, el gran novelista egipcio Naguib Mahfuz, considerado hoy día el padre de la prosa árabe con su célebre Trilogía del Cairo. Se cerraba esta etapa de consolidación con otro Nobel español, Camilo José Cela, el último hasta el presente, siempre que no incluyamos al peruano Vargas Llosa, nacionalizado en nuestro país.

Y es que si con un idioma se ha mostrado injusta la Academia Sueca, en especial durante la etapa que va de 1990 a nuestros días, es con el castellano (o español), un idioma que hablan más de 500 millones de personas y con una historia literaria algo más que envidiable. Y ello por más que los inicios fueran harto prometedores, con Cela (1989) y el mexicano Octavio Paz en 1990. En vano esperaron el lógico reconocimiento Jorge Luis Borges, Julio Cortázar y Ernesto Sábato (la «maldición argentina»; el país más injustamente olvidado del mundo), o los españoles Juan Benet, Miguel Delibes, Juan Goytisolo o Rafael Sánchez Ferlosio, o incluso el catalán Pere Gimferrer, eterno candidato.

Digamos pues que, con la mundialización, es el inglés el idioma que ha barrido: la sudafricana Nadine Gordimer (1991), Derek Walcott (poeta nacido en Santa Lucía, 1992), la novelista estadounidense de raza negra Toni Morrison (1993), el poeta irlandés Seamus Heany (1995), V. S. Naipaul, novelista nacido en Trinidad y Tobago (2001), el sudafricano J. M. Coetzee (2003), el dramaturgo británico Harold Pinter (2005), la novelista británica nacida en Irán Doris Lessing (2007), la canadiense Alice Munro, maestra del relato breve (2013), Bob Dylan (2016), el novelista japonés nacionalizado británico Kazuo Ishiguro (2017), la poetisa estadounidense Louise Glück (2020), o incluso el flamante Nobel actual, el tanzano Abdulrazac Gurnah. Trece entre un total de treinta y dos, supone casi un 40 % de los premiados desde 1990 hasta el presente. De ahí que sean muchos los críticos y periodistas que hablan ya de un monopolio, no tan exclusivo como los que vemos año tras año en Economía, Medicina y Física, pero que cada vez se le asemeja más.

En contraposición, y como estrellas aisladas de gran brillo, nombres con una fulgurante carrera tras ellos, como el portugués José Saramago (1998), el turco Orhan Pamuk, la rumana Herta Müller (duodécima mujer que recibió el Nobel, en 2009), el novelista húngaro Imre Kertész (2002), considerados héroes en sus respectivos países. Y naturalmente el alemán Günter Grass (1999), el austríaco Peter Handke (2019) y los chinos Gao Xingjian (2000) y Mo Yan (2012). Traer a colación al gran Günter Grass, Nobel de prestigio, conlleva lamentar que un escritor universal como fue el italiano Umberto Eco muriera sin el que habría sido un más que justo reconocimiento, en tanto que la Academia Sueca, en otra de sus increíbles fintas, concedía el Nobel al dramaturgo italiano Darío Fo, en 1997. Mas así es si así os parece…