Annotation

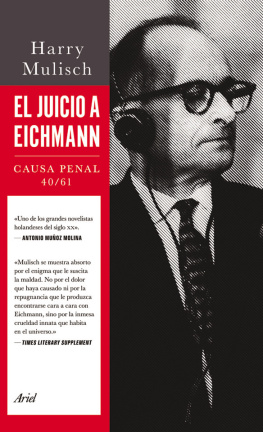

Se sabe que algunas obras de Jan Vermeer, el famoso pintor holandés del Siglo XVII, se extraviaron para siempre. Escogiendo uno de estos cuadros perdidos como pieza teatral de la narración, la autora traza un itinerario que viaja desde el presente hasta el momento en que se concibió el óleo, el que se convierte así en testigo directo de las historias de sus sucesivos propietarios. Desde un misterioso profesor de matemáticas que se niega a revelar cómo llegó a su manos ese cuadro, hasta un soldado alemán que, al ocupar la casa de una familia judía deportada, decide arriesgarse a no declarar a las autoridades ese fresco que tanto le fascina. Cada nuevo capítulo nos acercará a mundos diferentes, a veces enternecedores, otras veces turbulentos, por los cuales la pintura transita con el carácter intemporal propio del arte, emanando esa sensación de inmortalidad, permanencia y solidez que tanto sosiego y felicidad procura a las personas capaces de apreciarlo.

La novela tiene como telón de fondo siempre Holanda. Los molinos de viento, su paisaje, su mar domesticado, sus quesos deliciosos, sus tulipanes hermosos, sus mujeres enigmáticas, su gran pueblo, su cultura, su aporte a la humanidad. Cumple los tres requisitos que apuntaba Joubert para un buen libro: talento, arte y oficio. Es decir naturaleza, factura y costumbre.

La construcción del libro resulta singular, pues se puede leer cada capítulo por separado, como un libro de cuentos, o en un todo continuo que conformaría una novela. Por otra parte, la autora, con una inusual mirada artística, logra transmitirnos la visión personal de cada personaje, sus sentimientos y, sobre todo, como la obra del pintor neerlandés deja una impronta indeleble en las personas, sin importar su clase social o situación histórica, pues cada uno de ellos siente la magnificencia del cuadro en cualquier pequeño detalle.

Susan Vreeland

LA JOVEN DE

AZUL JACINTO

Título original: Girl in Hyacinth Blue

Traducción: Fernando Garí Puig

Ilustración de la cubierta: Steven Levin

Copyright © Susan Vreeland , 1999

Publicado con la autorización de MacMurray and Beck,

Denver, Colorado , USA

Copyright © Ediciones Salamandra, 2001

Publicaciones y Ediciones Salamandra, S.A.

Mallorca, 237 — 08008 Barcelona — Tel. 93 215 11 99

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.

ISBN: 84-7888-703-2

Depósito legal: B-5.579-2002

1ª edición, octubre de 2001

2ª edición, febrero de 2002

Para Scott Godfrey, médico osteópata,

y Peter Falk, doctor en Medicina.

Tú, novia aún embelesada de la quietud.

Tú que has crecido como hija del silencio y del lento devenir.

¡Tú, calladaforma!, deshaz la maraña de nuestros pensamientos

tal como hace la eternidad.

JOHN KEATS, 1819

Harto amor

Cornelius Engelbrecht se había creado un personaje a medida.

Permítanme que les aclare sin más preámbulos que no éramos lo que se dice amigos, pero que lo trataba lo suficiente para afirmar que él proyectaba una imagen deliberada de sí mismo: la del profesor de Matemáticas soltero que vestía con modestos trajes de colores desvaídos y patrocinaba el Club de Ajedrez; la del hombre manso a quien todos conocían, aunque no fuera amigo de nadie. En resumidas cuentas, la de alguien ansioso por pasar inadvertido. Sin embargo, aquella apariencia de mediocridad ocultaba un ardiente interior, y, por alguna razón que sólo más tarde comprendí, Cornelius Engelbrecht me reveló la secreta obsesión que se ocultaba tras su aspecto meticuloso y contenido.

Fue después del funeral de Dean Merrill cuando empecé a atisbar su verdadera forma de ser. Todos acusamos el golpe que había supuesto la repentina muerte de Merrill; una pérdida que nos había causado una honda impresión e hizo que, durante algún tiempo, compartiéramos una intimidad desacostumbrada en el comedor de profesores de nuestra pequeña academia para muchachos. Pero, aquella tarde nevada en que nos reunimos en Penn’s Den, tras el funeral, no fueron la impresión por el suceso ni la insistente forma de beber de Cornelius las que le hicieron descuidar su habitual estrategia de simulación. Un comensal comentó las últimas y crípticas palabras del difunto: «Harto amor.» Palabras que hoy me aguijonean como si me acusaran de inducción o de complicidad, pero que entonces se me antojaron inofensivas. Luego empezamos a hablar de lo que personajes famosos de la historia o nuestros parientes habían dicho en el lecho de muerte. Cornelius bajó la cabeza y clavó la mirada en su vaso de cerveza negra. De no haber sido porque la casualidad nos había sentado juntos, no me habría dado cuenta de su gesto.

Habló en voz baja, como si se lo contara a la bebida en lugar de a nosotros:

—«Un ojo como una perla azul.» Eso fue lo que dijo mi padre. Luego murió. Caían las primeras nieves del invierno, como ahora.

El rostro de Cornelius siempre me ha recordado el retrato que Piero della Francesca pintó del duque de Urbino, sobre todo la nariz, estrecha, cuyo elevado puente habría sido una magnífica plataforma para las gafas que Cornelius no usaba. Tenía el aspecto de un hombre permanentemente ensimismado en la resolución de un misterio, abrumado por algún dilema moral o intelectual de tal magnitud que lo hacía sentirse superior a aquellos de nosotros que sólo nos preocupábamos por minucias como la gripe de los niños o los neumáticos del coche. Siempre que la conversación se deslizaba hacia el terreno de lo trivial, él se volvía distante, como si meditara asuntos de gran trascendencia, y su fría sonrisa adoptaba un gesto condescendiente.

—«Un ojo como una perla azul.» ¿Qué significa eso? —pregunté.

Cornelius me escrutó como si me estuviera examinando a la luz de sus muy personales criterios.

—No te lo puedo explicar, Richard, pero sí puedo enseñártelo.

La verdad es que se obstinó en que lo acompañara a su casa aquella misma tarde, lo cual no encajaba en absoluto con su forma de ser: nunca lo había visto insistir en nada, porque eso habría atraído la atención de los demás. Creo que las palabras de Merrill, «Harto amor», lo habían conmovido, y posiblemente él pensaba que yo también me había emocionado. Tal como he dicho, no sé por qué me escogió, a menos que fuera sencillamente porque yo era el único artista o profesor de arte a quien conocía.

Me condujo por el recibidor hasta un amplio estudio repleto de libros cuya puerta mantenía sorprendentemente cerrada con llave a pesar de que vivía solo. En la habitación hacía frío, así que Cornelius encendió la chimenea.

—No suelo tener invitados —se disculpó mientras me indicaba que me sentara en un butacón de alto respaldo, tapizado en cuero de color vino y situado cerca del fuego, frente a un cuadro. Un cuadro de lo más extraordinario, en el que una joven, vestida con un corto guardapolvo azul que caía por encima de una falda de color rojizo, aparecía sentada de perfil ante una mesa, al lado de una ventana abierta.

—¡Dios mío! —exclamé.

Mis palabras debieron de ser las que él esperaba ya que, acto seguido, lanzó con voz chillona una retahila de observaciones.