01 Prólogo

Lo primero de todo, aclarar las cosas que si no, nos vamos a hacer un lío.

La historia que vais a leer a continuación es verdadera y rigurosamente FALSA. Así, con mayúsculas. Falsa de morirse, falsa como esa amiga que todos tenemos. Falsa hasta el dolor y la risa. Más falsa que las tetas de Ana Obregón, pero, pero, pero... igual de auténtica a la vez, porque la Obregón es auténtica, cojones.

Por supuestísimo que está repleta de situaciones, personajes, momentos y lugares que todos reconocemos, y si alguien se ve reflejado en ellos, pues mira tú qué bien, que lo que aquí se cuenta no está basado en nadie y está basado en todos.

Porque en algún recóndito lugar de nuestra existencia, todos hemos deseado ser el maricón 10 al menos un día en nuestras vidas. Ese día que teníamos una cita importantísima (que al final era otra cagada más), el que nos daban por fin el título de peluquero oficial, el que nos contrataban de gogó en el Cool, vamos, días extremadamente importantes en la historia de una persona. Y si encima se es maricón, pues mucho más.

De eso trata esta historia, de esa lucha, de esos momentos terribles (que tanto nos gustan para criticar) y de esos momentos maravillosos (que envidiamos tanto).

Bienvenidos a Chueca, su cambio radical acaba de comenzar...

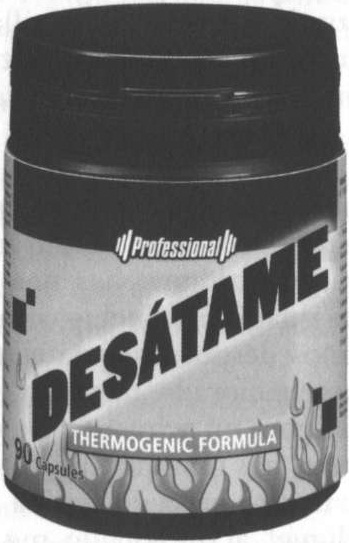

02 Desátame

La primera impresión que tuve de Chueca fue, de verdad, para salir corriendo. Llegué de noche y no veía más que gente rara por la calle, pero rara de mal rollo. Yo, que me esperaba una procesión de culturistas desde la misma estación de autobuses, dándome la bienvenida en plan Britney Spears, me tuve que conformar con una homeless cubana que me dijo al salir del metro Chueca que Fidel me iba a meter un misil por el culo y nos íbamos a ir todos a la mierda. No es que yo le haga ascos a nada que implique sexo anal (que es sanísimo), pero de ahí a que el misil me lo quisiera meter en nombre de Fidel aquella gorda tarada que había sido rechazada (con toda seguridad) en el casting de Godzilla 2, pues iba un mundo.

Y esa misma noche, cenando en una casa de comidas de estas típicas de Chueca de toda la vida, allí mismo conocí a Miguel. Miguel, y no yo, es el protagonista de esta historia. Yo tan sólo ejerzo de narrador, de cotilla cuenta cuentos si acaso. Y nada más. Ni Miguel es un alter ego mío, ni yo lo soy suyo. Ya me gustaría a mí tener las tetas y el culo y los ojos verdes que tiene Miguel. Otro gallo me hubiese cantado... o no.

El caso es que estábamos los dos esperando por una mesa y claro, yo no podía dejar de mirarle. Bueno, ni yo, ni medio restaurante. Porque si hay una cosa que Miguel ha sido siempre es guapísimo. Incluso cuando se anabolizó como una vaca años después, seguía siendo guapo. Y yo embobado, que no enamorado, mirando ese culo mientras esperaba una mesa para mi primera cena en Madrid.

Juan, el camarero, nos dijo que si no queríamos esperar, podíamos compartir una mesa que se iba a quedar libre en cinco minutos. Miguel, al oír aquello, me echó una mirada de ésas que te hacen meter la tripa para dentro y sonreír como una chica del Telecupón a la vez que arqueas la espalda y abres mucho los ojos. Como, por supuesto, no le parecí amenazador, le debí dar lástima, aunque él siempre lo negará, y me dijo que encantado de compartir la mesa, que para qué íbamos a esperar los dos. Fíjate, guapo y solidario.

No es que se me cayeran las bragas (no uso bragas, es simplemente una expresión muy gay), es que las bragas se fueron hasta Estambul y volvieron. No ha habido en esta ciudad bragas más alegres, por el amor de Dios.

Yo siempre he pensado que esto es una cosa del destino, porque aquella noche nos hicimos amigos y, salvo por las cuatrocientas treinta y ocho veces que nos hemos enfadado y reamigado, hoy en día seguimos igual de íntimos. Como hermanos a los que la genética y los anabolizantes han tratado de forma distinta, pero como hermanos.

Voy a tratar de reproducir aquí la primera conversación, para sentar las bases, que no sé muy bien qué es, pero se supone que algo aclara. Y es que nada más sentarnos, va este pedazo de chulo y me suelta:

—Espero que no te importe que compartamos mesa...

¿Que no me importe? ¡Pero si estaba a punto de darme un ataque! Eso sí, la dignidad intacta. Si exceptuamos que sonreía como un imbécil, que no paraba de jugar con los palillos de los dientes, que encendí dos cigarros por la parte del filtro y que no podía dejar de mover las piernas, pues no se me notaba nada.

—No, por mi parte genial. Acabo de llegar y mira, mejor cenar con alguien...

—Me llamo Miguel.

—Yo Alejandro.

No se me había ocurrido que no me había presentado. Vamos a hacerlo rapidito que ya hemos dicho que no soy yo el protagonista de esta historia. Me llamo Alejandro. En el momento de escribir esto ya he pasado los 40, pero en el momento en que escribía aquello tenía unas 26 primaveras. Acababa de llegar de Santander dispuesto, cómo no, a triunfar en Madrid. Porque todo el mundo viene aquí a triunfar. Yo creo que es culpa de Almodóvar y de Alaska, que fíjate lo que han triunfado. Oscars, Grammies, es que no les falta de nada. Y claro, uno no quiere alcanzar la gloria haciéndose novio de Marujita Díaz (que es una profesión muy digna), uno lo que quiere es triunfar haciendo algo cool, porque cool es definitivamente lo que uno tiene que ser, vivir, bailar, comer y respirar si hace falta para triunfar como una perra.

Pero sigamos con la cena, que es lo que in-teresa, como diría María Teresa Campos, esa mujer que pasará a la historia de la comunicación tan solo por haber parido a Terelu, la genial presentadora de jitazos como Con T de tarde y La Granja.

—O sea que acabas de llegar a Madrid, igual que yo —me dice él.

—¿Aaaaaaaaah sííííííííííí? ¿Y de dónde eres? —le pregunto yo.

—Pues de Alcorcón, de aquí al lado, aunque a la vez está como a un millón de kilómetros, es súper distinto.

Con este par de frases descubriría varias cosas de Miguel. Primero, durante una década, todo era súper. Superbien, superhorrible, superpolla, supercaro... Y también descubrí la importancia de ser del extrarradio. Porque, en los 90, ser de Alcorcón era como de pobre y de hortera (¿cómo se dice en italiano hortera? Respuesta: Diparla), pero cuando llegó el 2000 y todo el mundo chateaba en sitios como gaydar o bakala, pues ser de extrarradio te daba como un rollo de macho agreste, de obrero y de morbo.

—¿Y cuánto llevas tú aquí? —quise saber.

—Nada, unos quince días que apenas cuentan, porque como se murió mi abuela hace diez y tuve que quedarme tres días por el rollo del funeral y el ataque de nervios de mi madre, pues como si nada.

—¿Y trabajas? —Yo seguía con el interrogatorio.

—Sí, he empezado en una agencia de publicidad y como el sueldo pues está de puta madre, me he venido aquí, y... ya está. ¿Y tú?

Había algo en Miguel que me decía que a pesar de estar más bueno que todo lo que yo me había tirado junto, tonto, lo que se dice tonto no era. Le conté que había venido a Madrid a trabajar en una revista musical. En realidad, no hacía falta vivir aquí, porque entonces ya había Internet y todo eso, y los artículos y las críticas las podía enviar por correo electrónico, pero es que a mí quedarme en Santander se me hacía muy cuesta arriba y me encontraba muy desperdigado. Yo no era ni pijo ni moderna, que eran las grandes tendencias que dominaban Santander en los 90. Me encantaba la música y no hacía más que comprarme discos como loco (por eso mis primeros viajes a Madrid y a Londres). Y de ahí a mandar cartas pidiendo una oportunidad, había solo un paso, y todo llegó rodado. A los cuatro meses de estar colaborando en la revista me ofrecieron un puesto fijo en la redacción.