DIARIO DE GORDON

Marcos Chicot

Copyright 1998-2015, Marcos Chicot

A mis padres

Índice

Prólogo

Afortunado lector, por bienaventurados medios a los que siempre estarás agradecido, ha llegado a tus manos el relato de un tramo de la vida del más insigne hombre que nuestra civilización ha engendrado.

Las comparaciones son odiosas, pero puedo afirmar sin sombra de duda que, sin la dicha de leer estas páginas, la única manera de concebir un prócer como Gordon sería haciendo un recorrido por la historia y combinando las virtudes de los más eminentes prohombres: Aristóteles, Leonardo da Vinci… un poco de Casanova y, por supuesto, Bond, James Bond.

Domingo 6 de junio

Gordon abandonó la cama de buen ánimo, dispuesto a disfrutar de las experiencias que le deparara el nuevo día. Era un hombre enérgico y emprendedor, y resultaba gozoso contemplarlo derrochando vitalidad desde primera hora de la mañana. En apenas dos horas fue capaz de ducharse y arreglarse con exquisita elegancia, y antes de las doce ya estaba dispuesto para el desayuno.

Mientras lo preparaba en la cocina, espaciosa y decorada con el gusto y distinción propios de él, contempló por la ventana a los vecinos de enfrente. La terraza de ellos quedaba a menos de diez metros de su propia ventana, al otro lado del patio interior que separaba ambos edificios. Se trataba de una familia encantadora, matrimonio y dos hijos pequeños, con los que mantenía una estupenda relación, igual que con el resto de vecinos, pues Gordon era muy apreciado en el vecindario. Su carácter afable le granjeaba la amistad y el cariño de todos aquellos que tenían la fortuna de conocerlo.

El hijo pequeño de los vecinos se asomó a la ventana y lo descubrió observando.

—¡Aaaah! —chilló con temblorosa voz infantil—. Mami, el señor gordo me está mirando.

Gordon sonrió ante la inocente confusión. La madre apareció en escena y se llevó apresuradamente al niño al interior de la vivienda al tiempo que le dirigía una rápida mirada sin llegar a despegar los labios.

—¡Buenos días, querida vecina! —dijo Gordon en un tono más que audible.

La vecina no debió de oírlo porque no respondió a su amable saludo.

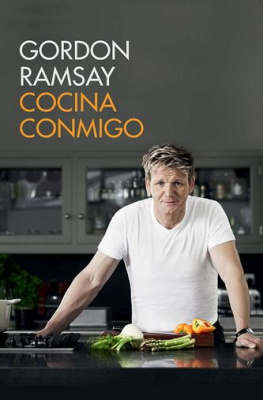

Gordon ensanchó aún más su satisfecha sonrisa y continuó dedicándose a la laboriosa preparación que exigía su desayuno. Cuatro huevos fritos, varias lonchas de beicon churruscado y seis rebanadas de pan tostado con mantequilla y mermelada. Hay que confesar que, a pesar de haberse propuesto un desayuno ligero, por pura coquetería no por necesidad, no pudo evitar alimentarse de forma más completa con unas gruesas rodajas de mortadela, su alimento de calidad favorito. El café, eso sí, lo tomó con leche semidesnatada.

Con el estómago asentado y el espíritu tranquilo de los hombres justos, se dispuso a disfrutar de un agradable paseo por el parque. Nuestro hombre merecía sin duda esos momentos de asueto, pues prácticamente todo su tiempo —cercana ocasión tendremos de comprobarlo admirados—, lo dedicaba sin queja ni descanso al trabajo que desempeñaba con gran habilidad en el departamento de reclamaciones de la cadena de electrodomésticos Truman & Hansen, la mayor y más excelente de cuantas operaban en el país.

En el luminoso ascensor coincidió con una vecina, llegada al edificio hacía apenas un mes, que llevaba a airear a su pequeño infante. A Gordon le encantaban los niños, pero éste en concreto le resultó un poco repelente.

En su párvula mirada se reflejaban oscuras intenciones.

A pesar del evidente riesgo rascó la pequeña cabeza, disimulando la grima que eso le producía, para que el chico no se sintiera rechazado y porque la nueva vecinita estaba de quitar el hipo.

—Hola, bonito. ¿Vas con mami a dar una vueltecita por el parque?

Mientras sonreía a la madre de aquella criatura y escarbaba en la nuca del renacuajo, éste le dio un pisotón que le hizo ver las estrellas.

—¡Pero qué malo eres! —le regañó azorada su encantadora madre—. Pídele perdón a este señor tan amable.

—Es igual, señora —dijo Gordon mientras el niño sonreía maliciosamente sin intención de disculparse.

Manteniendo sujeta la cabeza del arrapiezo, se agachó mostrando su sonrisa más amplia.

—Qué travieso eres, bonito —fue bajando la voz y acercándose a su infantil oreja, bromeando, de forma que al final sólo el niño podía oírlo—. Ten cuidado con lo que haces con esa piernecita, a ver si te vas a quedar sin ella. ¿Entiendes? —preguntó tensando la mano que tenía apoyada en el tierno cogote.

El niño no respondió, pero pareció entender porque dejó de sonreír y se quedó callado y muy muy quieto, paralizado podríamos decir. Al salir del portal, Gordon y la casi seducida vecina se despidieron cordialmente.

Antes de dirigirse al parque, se detuvo frente al portal de su edificio y disfrutó durante unos instantes del calor del sol y de la húmeda brisa que jugaba con su elegante peinado. El portero acababa de cortar el césped y se extendía por la atmósfera un agradable olor vegetal. La escena era admirable a la par que bucólica. Rodeado de las plantas de su portal parecía la estatua de algún héroe mitológico.

Sumido en ese estado de placidez, el pobre Gordon no podía ni de lejos imaginar los sucesos que antes de que el sol se pusiese iban a acontecerle, ni la suma vileza de las personas, si es que así puede llamárselas, con las que iba a enfrentarse a vida o muerte.

En el parque se entretuvo observando la curiosa fauna que deambula, sin orden ni criterio, por los jardines públicos de las grandes ciudades. A pesar de que la civilización debería condensarse en los núcleos urbanos, allí donde sociedad y tecnología se enlazan de forma más sublime, es precisamente en los parques de las ciudades donde uno puede verse sobresaltado por la visión de personajes cuyas conductas y atuendos —por no llamarlos disfraces— resultarían pavorosos de no estar en lugar público y a plena luz del día.

Gordon tuvo que esquivar a jóvenes sin educación ni prudencia alguna, que se abalanzaban sobre él montados en los más grotescos artilugios con ruedas. Estos cacharros han sido ideados por algún fabricante para sacar los cuartos a los insensatos descerebrados sin importarle que se partan la crisma o, peor aún, que descalabren a alguna persona decente que padezca el infortunio de cruzarse en su camino.

Además de los proyectiles humanos, también campaban a sus anchas animales feroces dispuestos a morderle a uno las canillas en cuanto su dueño se descuidara. Esos animales mostraban, cuando la persona que debía controlarlos se distraía, una expresión de fiereza y maldad en la mirada que sólo en pesadillas se podría haber visto anteriormente. Estas fieras tan peligrosas corrían enloquecidas detrás de las pelotas o palos que les lanzaban irresponsablemente sus dueños, o detrás de palomas, ardillas y cualquier otro inocente animal que echarse a las fauces, humanos incluidos.

En un desagradable incidente, una de esas pelotas, peligrosas como granadas de mano por lo que viene detrás, cayó justamente delante del pobre y desprevenido Gordon. Como él intuyó, a los dos segundos una enorme masa descontrolada de músculos y colmillos hizo su aparición derrapando hasta golpearlo; atrapó la pelota con los dientes, la dejó de nuevo en el suelo y se enfrentó a Gordon mirándolo directamente a los ojos y olfateando el mejor lugar donde hincarle los afilados caninos. Gordon actuó como el héroe que era, e ignorando el golpe que el perrazo le había propinado y la terrible amenaza que sobre él se cernía, adoptó un aire indiferente mientras buscaba con la vista al domador de aquella fiera.

Su vida corría un serio peligro.

Un desarrapado veinteañero llegó trotando y contuvo al animal:

—Vamos, Ricky, no molestes.

La babeante alimaña desistió de sus criminales intenciones al saberse vigilado y, tras escoger la pelota en lugar de la carne de Gordon para ocupar sus insaciables mandíbulas, siguió al individuo que, asombrosamente, no daba muestra alguna de ir a disculparse por haber jugado con su vida.

Página siguiente