Índice

Edición en formato digital: noviembre de 2021

© 2021, Gema Moraleda

© 2021, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.

Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona

Diseño de portada: Penguin Random House Grupo Editorial / Isabel González

Ilustración de portada: © Celeste Ciafarone

Penguin Random House Grupo Editorial apoya la protección del copyright. El copyright estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes del copyright al no reproducir ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo está respaldando a los autores y permitiendo que PRHGE continúe publicando libros para todos los lectores. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, http://www.cedro.org) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-02-42634-5

Composición digital: M.I. Maquetación, S.L.

Facebook: @penguincomicsES

Twitter: @penguincomicsES

Instagram: @penguincomicsES

Una biografía única sobre Carmen Laforet, con ilustraciones de Celeste Ciafarone.

Decía Carmen Laforet que la vida le interesaba en todos sus momentos, tanto en los malos como en los buenos. Por eso leía, viajaba, escribía y observaba los acontecimientos con el corazón revuelto, lleno de emociones que no dejaban de latir.

En el centenario de su nacimiento, esta biografía ilustrada recupera la voz de quien nunca quiso hacer lo que se esperaba de ella. Aquí se conjugan su certero retrato del ambiente de posguerra, sus análisis sobre la religión y la fe, y su alma, siempre errante, que, sin pertenecer a ningún sitio, encontró hogar en sí misma y en sus seres queridos.

Un homenaje ilustrado a Carmen Laforet, una escritora de trayectoria personalísima cuyo legado está hoy más vivo que nunca.

El amor por la lectura

Los libros nos brindan la oportunidad de conocer otras vidas. Sus historias nos sirven a menudo como espejo, pero también como refugio, como lugar al que evadirnos para desconectar de la angustia y los problemas del aquí y el ahora. La literatura es la patria de las almas perdidas, de quienes necesitan consuelo y descanso, de quienes buscan incansablemente otra realidad. Y eso es algo que Carmen Laforet descubrió muy pronto de la mano de su madre, Teodora, ávida lectora, que instauró la costumbre familiar de dedicar la sobremesa a la lectura, sobre todo de clásicos castellanos.

Desde muy pequeña, con apenas tres o cuatro años, Carmen esperaba impaciente el momento de la lectura. La voz de Teodora daba vida a personajes como el Quijote, el Lazarillo de Tormes o el Guzmán de Alfarache, que, en la mente de su hija, se convertían en auténticos héroes. Carmen se dejaba atrapar por ellos y por sus historias; le fascinaba, sobre todo, la libertad de los pícaros, siempre de un lado a otro buscándose la vida. Desde su casa en Las Palmas, los paisajes peninsulares descritos en aquellos libros le parecían tan ajenos y extraños como los de otro planeta.

En cuanto aprendió a leer, Carmen ya no paró. Por suerte, en casa tenía a su disposición una amplísima biblioteca llena de volúmenes de todo tipo. Con los años, ya en su adolescencia, descubriría las voces de Benito Pérez Galdós y Pío Baroja, entre muchos otros, que sentarían las bases de su vocación escritora. Aquellas horas de lectura acabarían siendo uno de los pocos recuerdos que Carmen Laforet conservaría de su madre.

Un terrible accidente

Con poco más de dos años, Carmen bebió por error una gota de potasa, un potente abrasivo que se usaba para limpiar baños y que una criada confundió con agua. Fue Teodora quien comprendió lo que había pasado al oír los gritos de su hija y quien salió a la calle con ella en brazos en busca de ayuda.

Las consiguientes curas para sanar la quemadura química que el líquido le causó en el esófago fue otra de las cosas que Carmen asoció siempre con su madre. Unas curas que se alargaron hasta sus ocho años y que se convirtieron en una piedra en el zapato; algo molesto y siempre presente. Cada día, el médico o su madre le pasaban una sonda por la garganta para procurar que la herida cicatrizara correctamente. Además, no podía comer ni pan, ni carne, ni muchos otros alimentos importantes en la etapa de crecimiento, por lo que Carmen se convirtió en una niña flaca, siempre con hambre.

Sin embargo, aprendió muy pronto que no debía quejarse. Que su dolor causaba dolor a quienes la rodeaban y que era mejor disimularlo y mostrarse tranquila y feliz. Tomasa le recordaba a menudo lo afortunada que había sido de no haber tomado un trago entero de aquel terrible líquido, puesto que eso la habría matado, y Carmen asentía con una serenidad y una resignación impropias de su edad, con un deseo profundo de agradar y, sobre todo, de no molestar. No le gustaba preocupar a su madre.

La arcadia

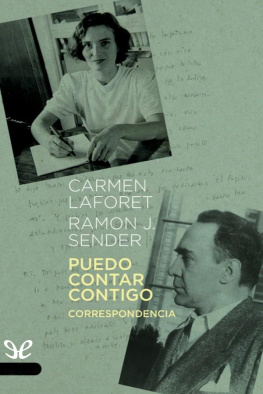

El accidente de la potasa sucedió poco después de que los padres de Carmen, Eduardo y Teodora, se instalaran en Las Palmas procedentes de Barcelona. Fue precisamente en la Ciudad Condal, en casa de sus abuelos paternos, donde llegó al mundo Carmen Laforet el 6 de septiembre de 1921. Sus primeros recuerdos, necesariamente imprecisos e idealizados, se formaron en aquel piso de la esquina entre Aribau y Consejo de Ciento, en pleno Ensanche. Era una vivienda amplia, de largos pasillos y con grandes ventanas, impregnada del aroma a pintura y a disolventes que salía del estudio donde pintaba el abuelo, y de la voz dulce de la abuela, siempre risueña, amable y dispuesta a contar historias familiares. Carmen fue su primera nieta, y ellos la colmaron de cariño y atenciones hasta que Eduardo y Teodora decidieron mudarse a Canarias en 1923. A pesar de su corta edad, Carmen guardaría siempre un precioso recuerdo de ellos y de aquellos días: «Los dos me quisieron mucho», escribiría muchos años después a su amigo y escritor Ramón J. Sender.

Más tarde, en 1930 Carmen regresaría unas semanas de visita a Barcelona con sus padres y sus hermanos. Aquellos días le sirvieron para fijar definitivamente el recuerdo del que había sido su primer hogar y también la luz, los sonidos y las fachadas de los edificios de Barcelona, que dejaron una honda huella en su memoria. Aquella ciudad era muy distinta de Las Palmas, y el amor y el ambiente que se respiraban en casa de sus abuelos la hacían sentirse reconfortada y aliviada. Carmen guardó con celo todas aquellas imágenes en sus recuerdos hasta convertirlas también en otro refugio, una arcadia feliz con la que soñaría insistentemente más adelante, cuando la vida le diera otro revés.