1

A manera de introducción

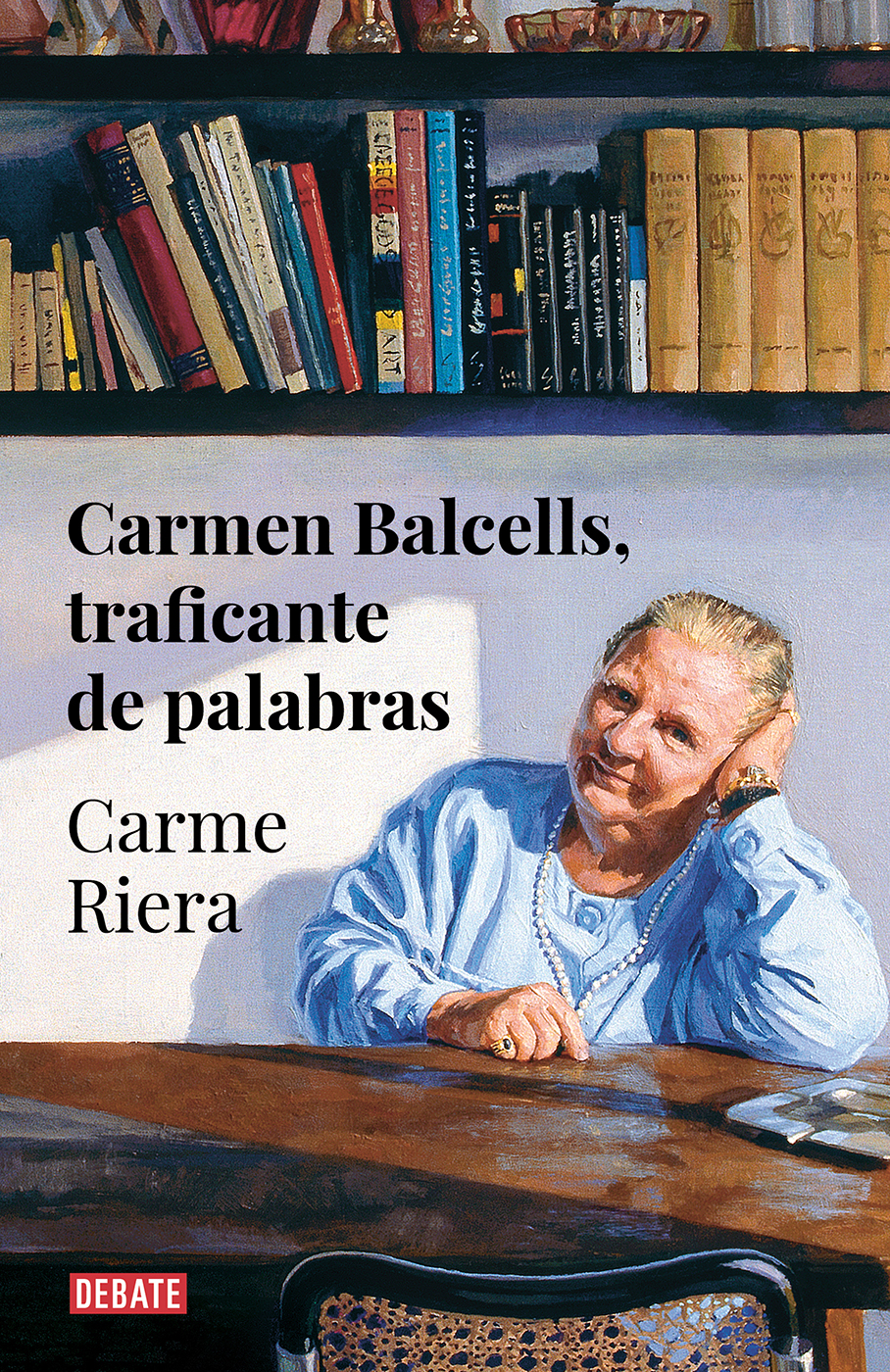

Carmen Balcells me cambió la vida. Lo he repetido muchas veces como si el hecho fuera algo extraordinario. Lo fue, en efecto, para mí, aunque no para ella. Para ella, cambiar la vida de sus escritores, hacerla mucho más digna y confortable, era algo ordinario. Entraba en su día a día, en su manera de entender el trabajo de agente literaria, si le caías bien o si consideraba que tenías un mínimo talento en el que valía la pena invertir.

Invertir en el talento de los creadores formaba parte de su negocio. Un negocio sumamente rentable, ya que seis de sus representados, entre ellos dos de los más cercanos y más queridos, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, consiguieron el Premio Nobel. Las obras de ambos supusieron durante una larga época un alto porcentaje de los ingresos de la agencia. Cuentan que un día, a la pregunta de García Márquez: «¿Me quieres, Carmen?», ella le respondió: «No te puedo contestar. Eres el 36,2 por ciento del total de la facturación». Ese sentido del humor aplicado a los números, de los que debía ocuparse para que sus autores pudieran dedicarse a las letras, fue una constante. Solía referirse a sí misma como una administradora de fincas literarias, una traficante de palabras e incluso una mujer de papel. No se comportó del mismo modo con la larga lista de escritores que llegó a representar, pero sí con la mayoría. Muchos, además de sus clientes, fueron sus amigos, para los que organizó almuerzos y cenas exquisitos con los platos predilectos de cada cual. Unas veces cocinados por Lola Carmona, la persona que estuvo en casa de Carmen más de cincuenta años, y cuyos arroces de bacalao entusiasmaban a los García Márquez; otras veces, por los mejores cocineros, los más elegantes y sofisticados del momento, como Ferran Adrià, del restaurante El Bulli, que sirvió un memorable menú en homenaje a Mario Vargas Llosa, de paso por Barcelona tras recibir el Premio Nobel en 2010, o quizá antes, puesto que no era necesario llegar a conquistar el Nobel para que Balcells organizara un convite de alta gastronomía en honor de un autor. Cuando en 1995 apareció Tiempo de beleño, de Javier Fernández de Castro, su agente quiso celebrarlo en el restaurante La Fuencisla de Madrid con una comida basada exclusivamente en los ingredientes mencionados en la novela.

Cuando se cambió de casa, prestó a algunos de sus autores el piso que tenía en la barcelonesa calle de Benedicto Mateo, 24 —hoy Benet Mateu—, del barrio de Sarriá, para que pudieran escribir sin apuros. Por allí pasaron Antonio Rabinad —un grandísimo novelista con poca fortuna, que se ganó la vida como librero de viejo, al regresar a Barcelona tras una larga estancia en Venezuela—, el escritor y guionista cubano Senel Paz, el editor y librero colombiano Ricardo Arango y Mario Vargas Llosa con su segunda mujer, Patricia, entre algunos más. Otros se refugiaron temporadas en Santa Fe de la Segarra, invitados por la agente, para encontrar la tranquilidad necesaria con la intención de trabajar en un nuevo libro, como Manuel de Lope.

Celebró con muchos de nosotros los premios que conseguimos, invitando a nuestras familias y amigos. Recuerdo que en 1995 asistí en el restaurante Casa Leopoldo al almuerzo que le ofreció a Manolo Vázquez Montalbán, al que tanto quiso, cuando ganó el Premio de las Letras. Pocos días después me tocó el turno a mí, en una cena en el Via Veneto, cuando me concedieron el Premio Nacional de Narrativa.

Organizó fiestas majestuosas en su casa de la calle Anglí y, más adelante, en los pisos que alquiló sobre el despacho de la agencia, en la avenida Diagonal, 580, con motivo de los cumpleaños de sus autores más cercanos, Juan Marsé o José Luis Sampedro, o de sus amigos más queridos, Luis Feduchi o Luis Izquierdo.

Atendió a muchos de los escritores hispanoamericanos de paso por Barcelona con diversos agasajos, en los que nunca faltaban flores enviadas a sus hoteles ni taxis a su disposición —se llegó a asegurar que tenía una flota de su propiedad— esperando en la puerta. Les prodigó cuantas exquisiteces gastronómicas le parecieron apetecibles, tanto a los recién representados, casi acabados de conocer —tal fue el caso de Isabel Allende en 1982, a la que ofreció un festín con caviar iraní en abundancia, «como nunca antes había visto», según cuenta ella misma—, como con los más veteranos en sus afectos, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Nélida Piñón, casi siempre alojada en casa de Carmen, o Carlos Fuentes.

Dio «becas» para que pudieran dedicarse a terminar obras iniciadas a autores desconocidos en los que confió y ayudas mensuales a otros conocidos que pasaban apuros, no siempre a cuenta de futuros derechos. En ambos casos, a menudo no recuperó el dinero subvencionado, bien porque el libro, una vez terminado, no encontrara editor, bien porque las cantidades sufragadas no tuvieran la posibilidad de retorno y fueran consideradas un regalo. El hecho de perder ese dinero no le importaba; sí, en cambio, lo que suponía de fracaso creativo por parte de los escritores. La cantidad gastada en la inversión que, como cualquier otra, podía haber obtenido ganancias o pérdidas era lo de menos.

En algún caso, el mero ofrecimiento fue un éxito rotundo, como la llegada a Barcelona de Mario Vargas Llosa. Cuentan que Carmen le garantizó un sueldo pagado por la agencia para que dejara el Queen Mary College, donde enseñaba literatura hispanoamericana, abandonara Londres, se instalara en Barcelona y pudiera dedicarse en exclusiva a escribir. No obstante, según el testimonio del propio Vargas Llosa,

La oferta al futuro premio Nobel sí marcó un precedente, que en este caso a Balcells le salió redondo. Manuel Vázquez Montalbán se refirió con ironía al trabajo de la agente, que consistía en:

El empeño prometeico de robarles los autores a los editores para construirles la condición de escritores libres en el mercado libre. Hasta Carmen Balcells, los escritores [...] firmaban contratos vitalicios con las editoriales, percibían liquidaciones agonizantes y, a veces, como premio, recibían algunos en especie, por ejemplo, un jersey o un queso Stilton. Muchos escritores padecían el síndrome de Estocolmo con respecto a los editores, y se cuenta que un famosísimo y hoy venerado gran autor catalán se amoscó cuando le ofrecieron un cheque en blanco y prefirió seguir en régimen de producción esclavista. Demasiado dinero. El oferente no podía ser serio.

En efecto, creo que ningún agente ha defendido de una manera más enconada y decidida a sus escritores ni ha luchado más para que los contratos entre escritores y editores no supusieran una cadena perpetua para los primeros, ya que en algunas editoriales se exigía que los autores cedieran sus derechos de por vida y, en otras, los contratos eran inexistentes o no se cumplían, como me sucedía a mí.

Cuando en 1979, desde la Agencia Balcells, Magdalena Oliver se puso en contacto conmigo para preguntarme si quería que me representaran y acordar una cita con Carmen, me pidió que le llevara los contratos firmados hasta la fecha. Por entonces, la relación con mi editor, Alfonso Carlos Comín, era tan buena como económicamente nula. Él, con sus habilidades de seductor y la gracia híbrida de su discurso —cristiano entre los marxistas y marxista entre los cristianos—, me había convencido para que yo no reclamara las cantidades que la editorial Laia me adeudaba desde 1975, año en que apareció