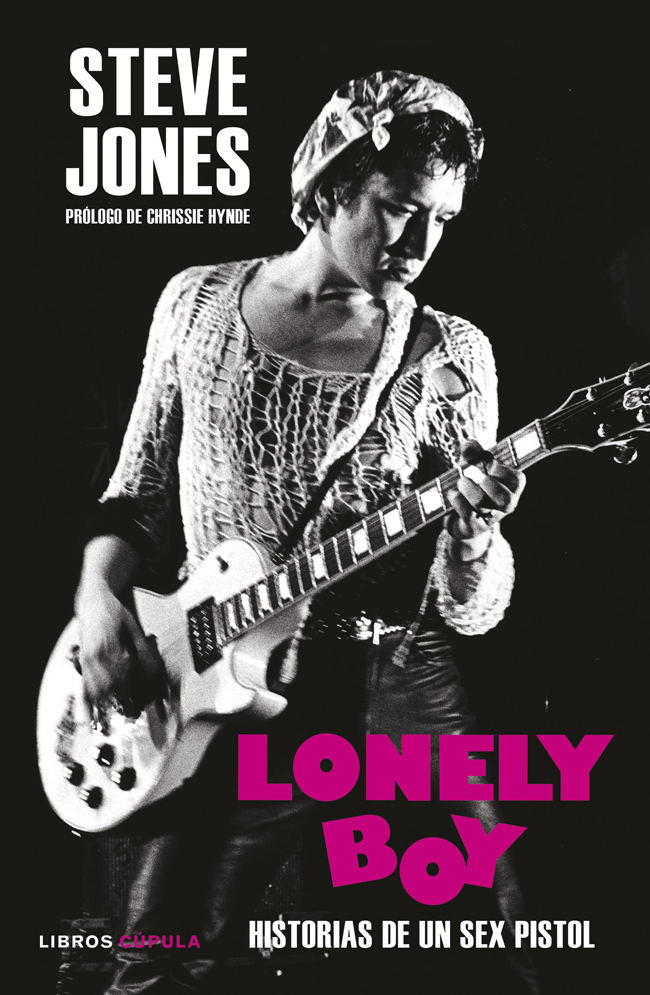

Sin los Sex Pistols no existiría el punk. Y sin Steve Jones no existirían los Sex Pistols. Él fue quien fundó Kutie Jones and his Sex Pistols, la banda que posteriormente se convirtió en los Sex Pistols, con su compañero de clase Paul Cook, que inicialmente fue el líder del grupo. Coincidiendo con el medio siglo del nacimiento del punk, que celebra la inmensa influencia y la gran relevancia cultural que este movimiento tiene en la música, la moda o las artes visuales todavía hoy en día, Steve Jones se ha decidido por fin a contar su historia.

Una historia que empieza en los barrios de Hammersmith y Sheperd’s Bush, en el oeste de Londres, donde un chico solitario y descuidado que vivía de pequeños hurtos descubrió el glam de David Bowie y Roxy Music, y se acabó convirtiendo en uno de los primeros punks callejeros que Malcolm McLaren y Vivienne Westwood acogieron. Por primera vez, Jones escribe sobre la tristeza de no haber conocido nunca a su padre, del abandono y el abuso que sufrió por parte de su padrastro, y cómo su interés por la música y la moda lo salvaron de pasar una vida marcada por los centros de prisión preventiva y la cárcel. Desde el Kings Road de los años setenta, los años de Sex Pistols, el punk rock y la grabación del álbum inmortal Never Mind the Bollocks, hasta su exilio voluntario en Nueva York y Los Ángeles donde batalló con el alcohol, la heroína y la adicción al sexo, este libro es el relato de un improbable mago de la guitarra que con los Sex Pistols cambió el rumbo de la música para siempre.

PRÓLOGO

Era un adolescente cuando le conocí. No me pareció que llevara una bolsa cargada de sueños a la espalda, pero así era. Como el resto de nosotros, quería tocar la guitarra en una banda de rock and roll, pero ninguna de las que había entonces servía.

Gravitábamos en torno a Malcolm y Viv, y en su compañía el rock progresivo y el edulcorado Top of the Pops nos parecían irrelevantes. La noche en que apareció sobre el escenario con un pequeño grupo nihilista, los Sex Pistols, solo las pegatinas de las pin-ups que adornaban su Les Paul le traicionaron.

Era fan de Elvis. Un dandy.

Las chicas sentían debilidad por aquel tímido macarra del oeste de Londres, y él le sacaba todo el partido que podía (era peligroso amanecer a su lado). Cuando la banda se desmoronó, siguió los pasos de Lemmy y huyó a Los Ángeles. Se hizo con una furgoneta y un perro.

Cómo imaginar que se convertiría en el presentador del mejor programa de radio del estado. Pero bueno, cómo imaginar nada cuando se trataba de Jonesy.

Chrissie Hynde, julio de 2016

EL PILLASTRE

Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de crecer en el oeste de Londres en los años sesenta son las verjas de hierro corrugado; eso, y el paso de algún viejo Ford Anglia que otro. Había obras y cascotes por todas partes: era como si todo aquello se estuviera viniendo abajo. Y el hierro corrugado era un auténtico fastidio (una puta mierda, quiero decir) a la hora de encaramarse a él. Tenía una altura de dos metros y medio y estaba tan afilado que te cortabas las manos al auparte. Se diría que los constructores trataban de impedir que entrara a hacerles el puente a sus excavadoras para destrozarles las casetas mientras perfeccionaba mis habilidades como conductor... Cabrones desconsiderados.

En las malas calles de Shepherd’s Bush no se veía a muchas estrellas del cine en aquellos días, aunque los estudios de televisión de la BBC estaban a la vuelta de la esquina. De modo que el día en que vi pasar a Jack Wild –el chico que interpretaba al Pillastre en Oliver!– al cabo de mi calle, un día de finales de los sesenta, me llamó la atención, desde luego. Por entonces yo mismo era ya un poco pillastre; todavía no me había animado a robar ninguna cartera, pero sí que encontraba un nuevo hogar para alguna bici robada que otra, o para algún tren eléctrico aún sin estrenar. Pero no me fijé en Jack como modelo criminal a seguir. Lo que me importaba es que era famoso. Me habría emocionado igual si se hubiera tratado de Elsie Tanner, de la serie Coronation Street.

Algunos chavales y yo le reconocimos y empezamos a seguirle. Imagino que eso, en sí, no tiene nada de raro, es la reacción habitual de cualquier chico de trece años cuando reconoce a alguien de la tele o del cine y trata de acercársele lo más posible, con la esperanza de que se le pegue algo de la magia. Pero yo siempre tenía que ir un poco más lejos. Uno a uno todos mis compañeros se fueron quedando atrás, pero yo seguí tras él, como si fuera una especie de Peter Pan. Ahora mismo no sabría decir por qué. Supongo que sentía una atracción más intensa que los demás hacia la calidad particular que le daba el estrellato.

Jack Wild era un par de años mayor que yo, pero no mucho más grande. Su aspecto no tenía nada de particular; no llevaba el sombrero de copa ni nada. Es solo que cuando eres uno de esos chavales que se siente atrapado, y quizá un poco solo, ves a alguien que tiene la vida resuelta y piensas que si puedes acercarte lo bastante a lo mejor todo va bien y el dolor desaparece.

No sé qué pensaría de mi persecución. Supongo que se asustaría un poco, sobre todo con todas aquellas verjas de hierro a lado y lado de la calle, por las que nunca podría haber escapado. Por aquel entonces mis colegas y yo formábamos parte de la primera oleada de skinheads; escuchábamos discos de la Motown, ska y bluebeat, y nos encantaba la música de gente como Prince Buster, a quien habíamos conocido a través de los caribeños que vivían entre nosotros. De modo que si Jack hubiera vuelto la cabeza –con aparente despreocupación– para tratar de echarme un vistazo, me habría visto ir tras él a toda prisa, con aquellas Dr. Martens granates de suela translúcida. Era mi primer par y les sacaba brillo sin parar. Es probable que llevara también unos bonitos pantalones Sta-Prest o de cuadros príncipe de Gales, y una de aquellas camisas Ben Sherman tan planchaditas que iba a afanar a una tienda de Richmond llamada Ivy League.