Escapar para vivir

El viaje de una joven norcoreana hacia la libertad

Yeonmi Park con Maryanne Vollers

Traducción de Aida Candelario

Título original: In Order to Live. A North Korean Girl’s Journey to Freedom, originalmente publicado en inglés, en 2015, por Penguin Books Ltd, Londres

Primera edición en esta colección: enero de 2017

Copyright © Yeonmi Park, 2015

© de la traducción, Aida Candelario, 2017

© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2017

Plataforma Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14

www.plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-16820-74-0

Diseño de cubierta: Darren Haggar

Fotografía de portada: Beowulf Sheehan

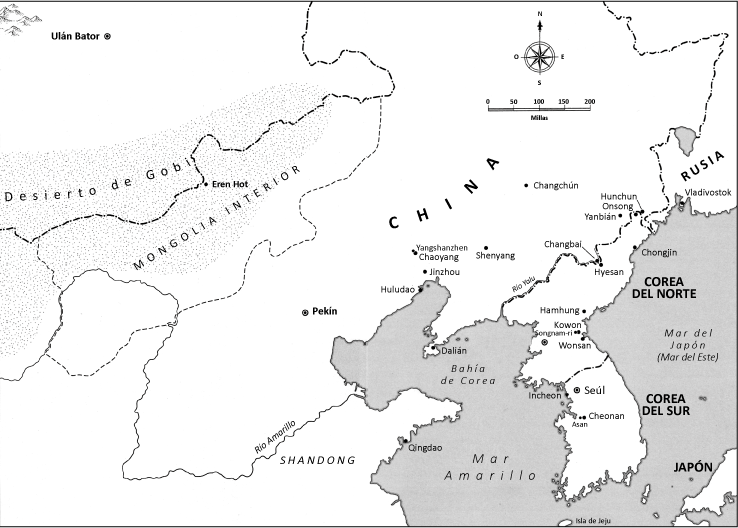

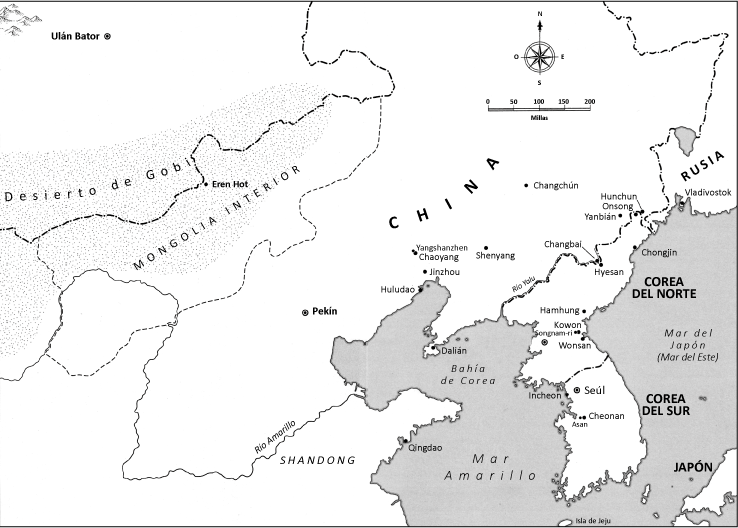

Ilustración del mapa: John Gilkes

Adaptación de portada: Ariadna Oliver

Realización de cubierta: Grafime y Ariadna Oliver

Composición: Grafime

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

Índice

Para mi familia y para cualquiera,

en cualquier parte, que luche por la libertad

«Nos contamos historias para sobrevivir.»

J OAN D IDION

Prólogo

Durante la fría y negra noche del 31 de marzo de 2007, mi madre y yo descendimos con dificultad por la abrupta y rocosa orilla del congelado río Yalu, que separa Corea del Norte de China. Había patrullas por encima y por debajo de nosotras, y los soldados apostados en los puestos fronterizos que teníamos a cien metros a cada lado estaban preparados para disparar a cualquiera que intentara cruzar la frontera. No teníamos ni la menor idea de lo que ocurriría a continuación, pero estábamos desesperadas por llegar a China, donde podría aguardarnos una posibilidad de sobrevivir.

Yo tenía trece años y pesaba menos de treinta kilos. Apenas una semana antes, había estado hospitalizada en Hyesan, mi ciudad natal, situada junto a la frontera china, debido a una grave infección intestinal que los médicos habían diagnosticado erróneamente como apendicitis. La incisión todavía me provocaba un dolor atroz y estaba tan débil que apenas lograba caminar.

El joven traficante norcoreano que nos guiaba para cruzar la frontera insistió en que teníamos que hacerlo esa noche. Les había pagado a algunos guardias para que hicieran la vista gorda, pero no podía sobornar a todos los soldados de la zona, así que debíamos ser sumamente prudentes. Lo seguí, apresurada, en medio de la oscuridad, pero me movía con tanta vacilación que tuve que deslizarme por la ribera sobre el trasero, provocando pequeñas avalanchas de piedras que retumbaban por delante de mí. El guía se volvió y me susurró furioso que dejara de hacer tanto ruido. Pero ya era demasiado tarde. Pudimos ver la silueta de un soldado norcoreano subiendo por el lecho del río. Si se trataba de uno de los guardias fronterizos sobornados, no pareció reconocernos.

—¡Atrás! —gritó el soldado—. ¡Fuera de aquí!

Nuestro guía descendió a toda prisa para reunirse con él y pudimos oírles hablar en voz baja. El guía regresó solo.

—Vamos —nos dijo—. ¡Rápido!

Estábamos a principios de primavera y el tiempo se iba volviendo más cálido, derritiendo zonas del río congelado. El lugar por el que cruzamos era empinado y estrecho y quedaba resguardado del sol durante el día, de modo que seguía siendo lo bastante sólido como para sostener nuestro peso… o eso esperábamos. Nuestro guía llamó por el móvil a alguien del otro lado, el lado chino, y luego nos susurró:

—¡Corred!

El guía echó a correr, pero mis pies se negaron a moverse y me aferré a mi madre. Tenía tanto miedo que me había quedado completamente paralizada. El guía regresó corriendo, me agarró las manos y me arrastró por el hielo. Cuando llegamos a tierra firme, empezamos a correr y no nos detuvimos hasta perder de vista a los guardias fronterizos.

El margen del río estaba a oscuras, pero las luces de Chaingbai, en China, relucían justo por delante de nosotros. Me volví para echar un vistazo al lugar en el que nací. La red de suministro eléctrico estaba desconectada, como de costumbre, y lo único que pude ver fue un negro horizonte inerte. Sentí que el corazón estaba a punto de salírseme del pecho cuando llegamos a una pequeña choza que se alzaba al borde de unos campos llanos y vacíos.

Cuando hui de Corea del Norte no soñaba con la libertad. Ni siquiera sabía qué significaba ser libre. Lo único que sabía era que, si mi familia permanecía allí, probablemente moriríamos: a causa del hambre, las enfermedades o las condiciones inhumanas de un campo de trabajo para prisioneros. El hambre se había vuelto insoportable; estaba dispuesta a arriesgar mi vida a cambio de la promesa de un cuenco de arroz.

Pero había más en juego en este viaje que nuestra propia supervivencia. Mi madre y yo estábamos buscando a mi hermana mayor, Eunmi, que había partido hacia China unos días antes, y no habíamos vuelto a tener noticias de ella. Confiábamos en que estuviera allí esperándonos cuando cruzáramos el río. En cambio, la única persona que nos recibió fue un chino calvo de mediana edad y etnia norcoreana, como muchas de las personas que vivían en esa zona fronteriza. El hombre le dijo algo a mi madre y luego la condujo alrededor del lateral de la construcción. Desde donde yo aguardaba, pude oír las súplicas de mi madre:

—¡Aniyo! ¡Aniyo! —«¡No! ¡No!»

Supe entonces que algo iba terriblemente mal. Habíamos llegado a un lugar funesto, puede que incluso peor que aquel que habíamos dejado atrás.

Estoy enormemente agradecida por dos cosas: haber nacido en Corea del Norte, y haber escapado de Corea del Norte. Ambos sucesos me forjaron y no los cambiaría por una vida tranquila y corriente. Pero la historia de cómo me convertí en la persona que soy hoy es más compleja.

Al igual que otras decenas de miles de norcoreanos, hui de mi patria y me establecí en Corea del Sur, donde todavía se nos considera ciudadanos, como si una frontera cerrada a cal y canto y casi setenta años de conflicto y tensión nunca nos hubieran dividido. Norcoreanos y surcoreanos compartimos los mismos orígenes étnicos y hablamos el mismo idioma… salvo porque en Corea del Norte no existen palabras para cosas como «centros comerciales», «libertad» o incluso «amor», al menos como lo conoce el resto del mundo. El único «amor» real que podemos expresar es veneración a los Kim, una dinastía de dictadores que ha gobernado Corea del Norte durante tres generaciones. El régimen bloquea toda la información procedente del exterior, todos los vídeos y películas, e intercepta las señales de radio. No existen la World Wide Web ni Wikipedia. Los únicos libros disponibles están llenos de propaganda que nos dice que vivimos en el mejor país del mundo, a pesar de que al menos la mitad de los norcoreanos viven en la más extrema pobreza y muchos sufren malnutrición crónica. Mi antiguo país ni siquiera se denomina a sí mismo Corea del Norte: afirma ser Chosun, la verdadera Corea, un perfecto paraíso socialista donde veinticinco millones de personas viven únicamente para servir al Líder Supremo, Kim Jong-un. Muchos de los que hemos huido nos denominamos «desertores», porque, al negarnos a aceptar nuestro destino y morir por el Líder, hemos desertado de nuestro deber. El régimen nos llama traidores. Si intentara regresar, me ejecutarían.