Contenido

Para Mary y Carlos

Truth is simple, but seldom ever seen

Let nothing come between simple man, simple dream.

—John David Souther, “Simple Man, Simple Dream”

Amo, lloro, canto, sueño.

—Rafael Bolívar Coronado y Pedro Elías Gutiérrez, “Alma Llanera”

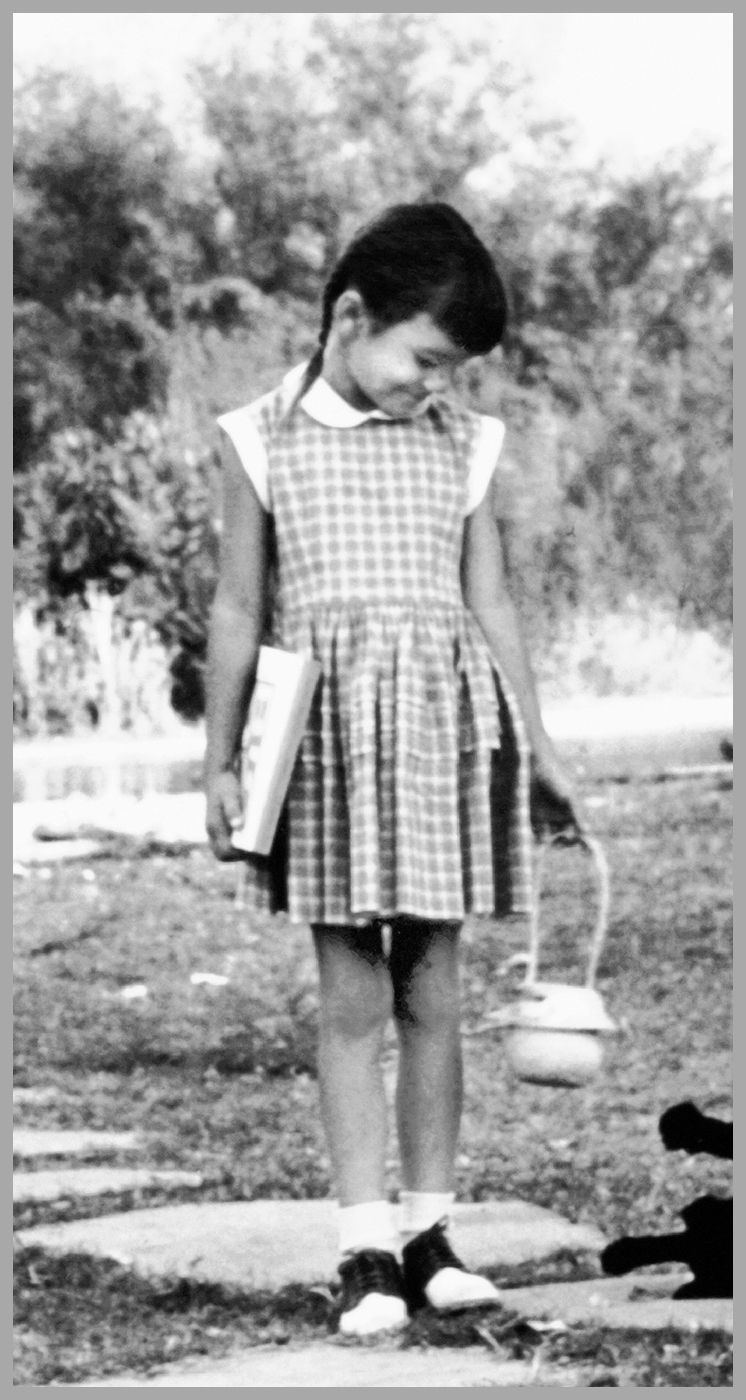

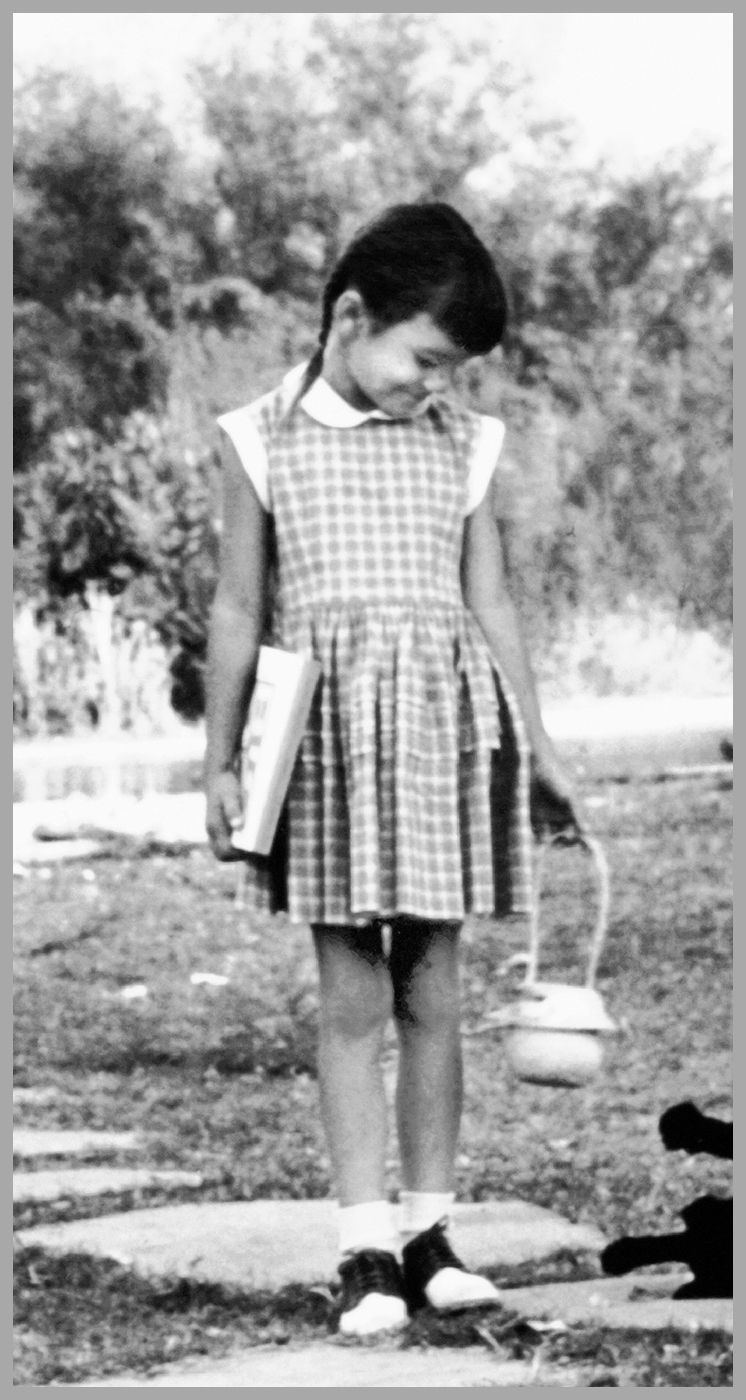

Sonriendo a nuestro gran gato y usando el vestido que mi madre hizo para que usara en mi primer día de escuela. Gilbert Ronstadt.

Tucson

Julio de 1946

D E CAMINO AL HOSPITAL el día en que nací, mi madre quería una hamburguesa. Tenía hambre, y tal vez quería reunir fuerzas antes de la labor brutal de parir un bebé, algo inminente y amenazante para ella. Llovía mucho, y las calles estaban muy inundadas. Mi padre, que era un hombre prudente, quería asegurarse de que yo naciera en el hospital y no en su coche. Amaba a mi madre con ternura y era poco probable que le negara algo que no fuera razonable, pero le negó la hamburguesa, y por eso pasé del mundo acuoso de su interior al mundo exterior del desierto de Arizona en medio de un aguacero.

En el desierto, la lluvia es siempre un motivo de júbilo. Julio y agosto traían las violentas lluvias estacionales de las que dependía toda la vida, entre ellas la mía.

Me llevaron a la casa de adobes que mis padres habían construido en los últimos diez acres del rancho de mi abuelo Fred Ronstadt. Él lo había vendido por parcelas durante los años apremiantes de la Gran Depresión, y se dedicó al próspero negocio de la ferretería que había construido en el centro de Tucson a finales del siglo XIX, con el que mantenía a mi abuela y a sus cuatro hijos. Llevaba con orgullo el nombre de “Compañía de Ferretería F. Ronstadt” y ocupaba casi toda una manzana. Lo recuerdo como un lugar maravilloso, con pisos de madera sólida y el omnipresente olor a aceite de diesel. En su interior había tractores, excavadoras, bombas, molinos de viento, cubos llenos de clavos, equipos de camping, herramientas de alta calidad, y artículos para el hogar.

Mi abuelo, que había nacido en Sonora, México, negociaba con todos los rancheros mexicanos que vivían a tres o cuatro días de distancia, un viaje que mi padre hacía con frecuencia en coche. En aquellos días, la frontera era un lugar muy agradable y fácil de cruzar. Conocíamos a muchas familias en el norte de México, y asistíamos a fiestas, picnics, bodas y bautizos. Mis padres nos llevaban con frecuencia a Nogales, al otro lado de la frontera, y a sus tiendas fabulosas donde hacíamos compras. Luego, íbamos a los recovecos frescos y sofisticados del Cavern Café, donde nos servían una deliciosa sopa de tortuga.

Extraño profundamente aquellos tiempos en que la frontera era una línea permeable y las dos culturas se mezclaban de un modo agradable y natural. Últimamente, la frontera se parece más al Muro de Berlín, y funciona principalmente para separar a las familias e interferir con la migración de la vida silvestre.

Mi padre, además de trabajar en la ferretería y de estudiar en la Universidad de Arizona en Tucson, le ayudaba a mi abuelo en los ranchos que tenía.

Mi madre, llamada Ruth Mary, nos dijo que la primera vez que vio a mi padre, él iba en su caballo por las escaleras de su casa de hermandad. Estaba siguiendo a otra persona, pero sus ojos no tardaron en posarse en ella.

En 1934, ella había hecho el viaje de tres días en tren desde su estado natal de Michigan a la Universidad de Arizona, donde se matriculó para estudiar matemáticas y física. Le apasionaban las matemáticas. Cuando estaba preocupada o no podía dormir, la encontrábamos sentada a las tres de la mañana en la mesa del comedor, resolviendo un problema de cálculo.

Su padre era Lloyd G. Copeman, conocido por haber inventado la tostadora y la estufa eléctrica, las bandejas de cubitos de hielo elaboradas con caucho, y la pistola neumática de grasa. También administraba una granja lechera experimental en Michigan e inventó una máquina de ordeño a principios del siglo XX. La utilizó para demostrar uno de sus inventos, una versión de 1918 del horno microondas al que llamaba “calor frío” luego de freír un huevo a través de un periódico. Nunca patentó el horno, pues creía que era demasiado caro de fabricar. Trabajó estrechamente con Charles Stewart Mott, entonces presidente de la junta directiva de General Motors, y desarrolló una gran cantidad de equipos con tecnología de punta en la fábrica de Buick en Flint, Michigan.

El viejo señor Mott quería mucho a mi madre y venía a visitarnos con frecuencia a Tucson, que en aquel entonces era una región agreste. Fue caricaturizado en los años cincuenta con sus pobladas y enormes cejas blancas como el General Bullmoose en Li’l Abner , una tira cómica de Al Capp que se publicó por mucho tiempo y que leíamos regularmente en el diario Tucson Daily Citizen .

Con semejantes antecedentes, seguramente mi madre debió pensar que mi padre, y el desierto de Arizona que lo había moldeado, eran bastante exóticos.

Mi padre, conocido como Gilbert, era guapo y algo tímido. Rara vez hablaba a menos que tuviera algo digno qué decir. Cuando lo hacía, sus palabras transmitían una autoridad reposada. Tenía una hermosa voz de barítono, que sonaba como una mezcla entre Pedro Infante—el famoso ídolo cinematográfico y cantante mexicano—y Frank Sinatra. Cantaba con frecuencia en escenarios locales como el Teatro Fox de Tucson, donde era presentado como “Gil Ronstadt y su Megáfono Estrellado”. Le daba serenatas a mi madre bajo la ventana con bonitas canciones mexicanas como “La Barca de Oro” y “Quiéreme Mucho”. A esto se le sumaba el hecho de que cuando mi madre conoció a mi abuelo, quien era autodidacta, él la deslumbró con sus conocimientos de geometría y cálculo. Mi madre seguramente pensó que se iba a unir con un acervo genético que produciría matemáticos, pero mi abuelo también era músico, y ella tuvo hijos músicos.

A finales del siglo XIX, mi abuelo era el director de una banda musical llamada el Club Filarmónico Tucsonense. Le enseñaba a la gente a tocar sus instrumentos, dirigía la banda, componía y hacía los arreglos, y tocaba la flauta. Tengo la parte para corneta—que escribió a mano—de un arreglo instrumental que hizo de Los Piratas de Penzance en 1896.

Era viudo cuando se casó con mi abuela. La hija de su primer matrimonio, Luisa Espinel, era una cantante, bailarina y especialista en música que recopiló e interpretó canciones y bailes tradicionales del norte de México y de muchas regiones de España. También hizo una breve aparición cómica como bailarina española en El diablo es una mujer , una película protagonizada por Marlene Dietrich en 1935.

En los años veinte, ella le escribió una carta a mi abuelo desde España, donde se había estado presentando. Le decía que estaba tremendamente entusiasmada con un guitarrista que había contratado para que la acompañara. Decía que era un intérprete tan brillante que podía mantener cautiva a la audiencia cuando ella abandonaba el escenario para cambiarse de traje. Quería llevarlo a los Estados Unidos porque estaba segura de que tendría un gran éxito entre el público estadounidense, y que consolidaría su propia carrera. Se llamaba Andrés Segovia.

Cuando estábamos pequeñas, las visitas de la tía Luisa eran sumamente emocionantes; le enseñó a mi hermana a bailar el “shimmy”, a tocar las castañuelas y la dejaba probarse los hermosos trajes regionales españoles que había usado como bailarina.

Había vivido muchos años en España, donde se casó con un pintor comunista que había apoyado la causa republicana durante la Guerra Civil Española. Mi tía había sido amiga del poeta Federico García Lorca, y solía tocar la guitarra mientras él recitaba sus hermosos poemas. Nos parecía delirantemente glamorosa. Muchos años después, tomé el título de una colección de canciones e historias populares mexicanas que ella publicó, llamadas Canciones de mi padre , y las utilicé para titular mi primera grabación de canciones tradicionales mexicanas.