© Chalkie Davies y Carol Starr.

© Blue Rider Press, 2015

© Declan MacManus, 2015

© Traducción: Damià Alou, Antonio Padilla Esteban, Rocío Gómez de los Riscos Título original: Unfaithful Music & Disappearing Ink

ISBN: 978-84-16 665-10-5

Depósito legal: 9424-2016

Primera edición: mayo 2016

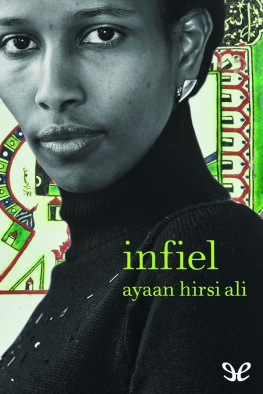

Imagen de cubierta: © Anton Corbijn Imagen de sobrecubierta trasera: © Mary McCartney

1

UN CHICO BLANCO EN EL HAMMERSMITH PALAIS

Creo que fue mi amor a la lucha lo que primero me llevó a esa sala de baile.

Durante mi infancia, prácticamente no pasaba una semana sin que mantuviera el siguiente diálogo con un desconocido:

—¿Eres pariente?

—¿Perdón?

—Que si eres familia del luchador.

Mi madre a veces soltaba una carcajada indulgente, como si dijera: «Caramba, no había oído eso en mi vida».

Yo me sentía incómodo.

De todos modos sospechaba que a lo mejor era pariente lejano de Mick McManus, un luchador profesional omnipresente en los combates televisados del sábado por la tarde. A principios de los sesenta, las peleas carecían de la pirotecnia de los espectáculos de ahora. No eran más que unos comediantes untados de aceite, tipos como Jackie Pallo o Johnny Kwango que forcejeaban y lanzaban a unos sudorosos contrincantes de pocas luces por el interior (y a veces por el exterior) de un pequeño cuadrilátero delimitado con cuerdas.

Mick McManus escribía su apellido como mi padre hasta que este añadió una «a» y lo convirtió en «MacManus» porque le resultaba más distinguido y le gustaba más así escrito.

Cualquiera podía ver que yo tenía la misma complexión baja y fornida que «el hombre a quien te gusta odiar» y también el mismo pelo negro engominado.

Más adelante me contaron que Mick, igual que yo, tenía un punto flaco: las cosquillas. A final de su carrera sufrió una rara derrota cuando su oponente utilizó esta táctica ruin: el campeón abandonó el combate indignadísimo.

Allá por 1961, yo practicaba mi patada de tijera delante del televisor y luego me desplomaba como si me hubieran atizado un revés. Al final, tanto saltar desde los muebles acabó irritando a los vecinos y, como mi madre quería limpiar la casa, que convenció a mi padre para que los sábados por la tarde me llevara con él al Hammesmith Palais.

Ese era el lugar de trabajo de mi padre. Su oficina. Su fábrica.

No era más que un viejo cobertizo para tranvías convertido en una sala de baile embutida entre el pub Laurie Arms y una hilera de tiendas que había justo al lado de Hammersmith Broadway.

Si los demás padres volvían a casa a las cinco y media, el mío se iba a trabajar a las seis; y los sábados por la tarde a cantar con la Joe Loss Orchestra.

Las paredes del Palais parecían hechas de terciopelo oscuro, pero si pasabas la mano se te quedaba llena de polvo. Tenían un olor y un tacto extraños. Aquello no parecía lugar para un niño.

Hoy en día se hace difícil imaginar un local que abra por la tarde para tan pocos clientes, pero cuando la orquesta de Joe Loss aparecía sobre la plataforma giratoria olvidabas que era aún de día.

Me daban una limonada y una bolsa de patatas fritas y me colocaban en la galería que daba a la pista de baile con instrucciones estrictas de no hablar con nadie.

La clientela era tan curiosa como escasa. Cuando señalé a dos señoras mayores que bailaban juntas, me dijeron que eran dos «solteronas».

Había una madre que enseñaba pasos de baile a su hija pequeña y a veces se la colocaba sobre los pies para que la niña captara el ritmo.

Los amos de la pista eran los bailarines de competición, que aprovechaban las tardes del sábado para practicar. Custodiaban celosamente su territorio y no toleraban niños u otros obstáculos frívolos. Desde mi posición estratégica, sus expresiones altaneras y aquellas poses en las que de pronto se quedaban paralizados me parecían bastante cómicas, tan cómicas como su manera de inclinar la cabeza y mover el cuello como los pollos al picotear. A veces daban miedo, sobre todo cuando se lanzaban a galope tendido en los pasos rápidos. Los soldados de infantería temen las cargas de caballería por la misma razón.

No había nadie más en la galería excepto las mujeres del guardarropa y otra que vendía refrescos en el quiosco. Creo que mi padre le había pedido a una de ellas que de vez en cuando me echara un vistazo y se asegurara de que no me había escapado, pero aquella mujer no tenía que preocuparse porque yo no apartaba los ojos de la banda.

En aquella época, la orquesta de Joe Loss era una de las bandas de baile más exitosas del país. La formaban tres trompetas, (a veces cuatro), cuatro trombones, cinco saxofones, una sección rítmica y tres vocalistas. La banda abría y cerraba cada actuación o programa de radio con su canción insignia, In the Mood, que habían tomado prestada de la orquesta de Glenn Miller. De hecho, seguían tocando muchas melodías de Miller de los años de la guerra: la hermosa y sentimental Moonlight Serenade, Pennsylvania 6-5000 (donde los músicos gritaban el número de teléfono del título) y American Patrol, que era mi favorita, probablemente porque se parecía al tema musical de una serie de policías y ladrones.

Joe Loss compensaba su falta de atrevimiento musical contratando arreglistas con buen oído para las fugaces modas de la música de baile. Consiguieron un éxito con Must Be Madison y grabaron melodías pegadizas con títulos tan absurdos como March of the Mods, March of the Voomins y Go Home, Bill Ludendorf, que mi padre compuso con Syd Lucas, el pianista de la banda.

Mi infantil y poco refinado oído se dejaba fascinar por efecto de campana que creaba la sección de viento en Wheels Cha Cha, y esperaba impaciente a que sonara un tango o un pasodoble por lo cómicos que eran los pasos de baile, o una samba, porque entonces mi padre tocaba las maracas o las congas.

Los bailarines de competición no eran muy entusiastas de los vocalistas porque eclipsaban el ritmo con el fraseo, de manera que en la sesión vespertina mi padre solo conseguía cantar un par de canciones. En esos momentos me impacientaba: daba pataditas a la pared de la galería y hurgaba con el dedo en una tapa giratoria montada sobre la mesa hasta que sacaba el dedo gris y cubierto de ceniza.

Al final llamaban a mi padre al micrófono para que cantara una canción en español, idioma que además sabía hablar. En una ocasión provocó el sonrojo de la mujer española de un amigo mío cuando esta le preguntó dónde había aprendido el idioma. «En la cama», contestó él.

Creo que era cierto.

Su talento para aprender canciones fonéticamente le permitía engañar a cualquiera cuando tenía que cantar en italiano, francés e incluso en yidis. El éxito internacional latinoamericano Cuando calienta el sol y el clásico del pop italiano Roberta (que Peppino di Capri cantaba con voz trémula y mi padre interpretaba en español) eran dos temas que le oía cantar esas tardes. Al final las acabó grabando en un disco que llevaba el maravilloso título de Go Latin with Loss, donde Loss también cantaba La bamba, canción mexicana popularizada por Ritchie Valens.

Mi padre no tenía el porte del clásico cantante romántico. Solo medía uno sesenta y cinco y llevaba unas gafas de pasta negra parecidas a las que yo he usado a lo largo de casi toda mi carrera. Iba muy repeinado, con el pelo negro azabache pegado a los lados y un discreto tupé, hasta que cedió a la moda de peinarse hacia delante hacia 1965, cuando comenzó a comprarse botas Chelsea con tacones cubanos en Toppers, la tienda de Carnaby Street.

Página siguiente