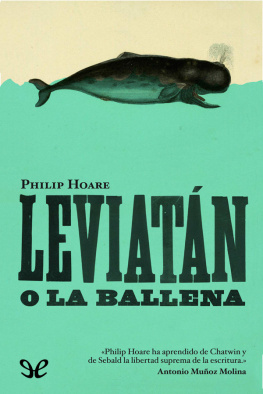

El canto de las ballenas

E STE año se ha adelantado el invierno. Las ventiscas heladas del Polo Norte han congelado deprisa la superficie del mar y sobre su azul intenso ahora se tiende un manto tan blanco que hiere los ojos cuando reverbera con el sol. En pocos días, la capa de nieve se ha hecho gruesa y ya puede soportar el peso de un trineo tirado por ocho perros.

Ahora también amanece más tarde y, al alba, un lánguido sol, amarillento como desteñido, anuncia que será un día muy frío y despejado.

La madre de Yak enciende el fuego familiar y, mientras se cocinan los alimentos, el padre distribuye los trabajos del día.

Yak y el abuelo irán de pesca mar adentro, sobre la nieve, en el pequeño trineo. La madre y los dos pequeños rastrearán, en la playa al borde del acantilado, la pista de los últimos nidos del otoño.

–Yo me internaré en el bosque en busca de algún reno salvaje –dice Roy, el padre. Mira a los niños, al abuelo, a su esposa y comenta con tristeza–: Este año no tendremos carne de ballena para el invierno. Ya se han ido todas hacia los mares cálidos.

Yak desayuna con sus padres; luego se embute dentro de sus gruesas ropas esquimales, todas de cuero y confeccionadas con las pieles de los animales que él mismo cazó.

El muchacho sale al patio llevando los aparejos de la pesca. Le miran sus perros y ladran ansiosamente queriendo soltarse de las correas que los atan a las estacas. Presienten que irán en busca de carne y podrán darse un festín.

Yak se acerca a los animales, los acaricia.

–¡No! Ahora no vendréis conmigo –les dice, y deposita sus instrumentos sobre el pequeño trineo con patines de colmillo de morsa, que avanzará impulsado por él mismo.

–¡Cuidado con alejaros mucho! –aconseja Roy–. El hielo todavía no está muy fuerte y puede quebrarse.

–Lo sé –responde el abuelo, y sonríe.

La nieve está dura y el trineo se desliza con gran facilidad.

El abuelo tiene distintos métodos para pescar, y acompañarle siempre ha sido una fiesta. Conoce muchos secretos de la vida marina y cuenta historias casi increíbles, como la de aquella primavera cuando se quedó varado durante varias semanas sobre un bloque de hielo y sobrevivió comiendo pescado crudo.

Hay una leyenda que apasiona y llena de orgullo a la comunidad. Al joven esquimal se la ha contado el mismo Ted Lindsay, ese amigo bueno que también quiere mucho a los animales: «Yak, tu abuelo interpreta el canto de las ballenas y sabe además qué significan los extraños sonidos del mundo submarino. Es un hombre sabio».

En su juventud, el abuelo fue un gran cazador de ballenas. Todos sus secretos se los enseñó a Roy, el padre de Yak, y ahora el muchacho los aprende. En algunos temas, Roy es algo escéptico: por ejemplo, no cree la historia del canto de las ballenas.

Muchas otras cosas ha enseñado el abuelo a Yak, como «el secreto de la renovación de la naturaleza», que realmente es muy simple: al recoger huevos, debe siempre dejar la mitad de ellos en el nido, o devolver los peces pequeños al agua, o liberar y curar si están heridos a los cachorros que hayan caído en las trampas. El anciano dice que así nunca se acabarán la caza ni la pesca.

El abuelo sabe cuándo nevará y dónde están los atunes más gordos, en qué recodo del río se encuentran las truchas asalmonadas y en cuál las arco iris. Cuando viaja, como ahora, a veces se detiene y deja vagar su mirada por la brumosa lejanía. Yak se sobrecoge y le pregunta:

–¿Qué miras, abuelo?

–El horizonte –y aguza sus ojos rasgados–, la soledad y el silencio.

Yak no lo comprende bien, pero intuye que debe de ser algo muy sabio. Los esquimales no recluyen a los ancianos en los asilos; todo lo contrario, los quieren y respetan porque representan la experiencia y la sabiduría.

–¡En este lugar nos quedamos! –dice el abuelo–. Mira, mar adentro hay neblina, y mientras el viento no se la lleve, es preferible pescar aquí.

Se detienen, descargan los aparejos y cortan el hielo sin mucho esfuerzo. Preparan los cebos, los sedales, y los sumergen en el agua. Se sientan en cuclillas a la espera de que alguno pique.

–Si el Gran Espíritu del Agua está enojado, no vendrán.

–¿Y cómo lo sabremos?

–No picarán.

Ambos se quedan en silencio como si quisieran descubrir alguna señal que les revele los designios del otro mundo.

–Abuelo..., ¿y cómo escuchaste por primera vez el canto de las ballenas?

–Oh, hace mucho tiempo... pescaba en mar abierto y picó un pez muy gordo. Me cogió desprevenido y me tiró al mar. Quedé sumergido y creo que me desmayé. Entonces pude oír muchas voces y ruidos que los mortales nunca oímos en la superficie. Un extraño canto llegó hasta mis oídos desde la lejanía y me di cuenta de que la desconocida melodía se acercaba a medida que una enorme ballena se aproximaba. Quedé paralizado de miedo porque creía que aquel monstruo me devoraría. Pero estaba equivocado. La ballena se alejó, y con ella su extraño canto. Salí a la superficie y vi a lo lejos que un grupo de estos animales se iba, disparando sus chorros de vapor hacia el cielo. Nadé hasta la orilla y pude salvarme. Después supe que se trataba de ballenas grises. Se despedían de nuestras costas para iniciar su largo viaje hacia los mares cálidos, porque aquí ya empezaban los fríos. Luego, muchas veces, durante la visita de las ballenas a nuestro mar, sumergido en las aguas, he podido sentir el mismo canto. Alguna vez alguien ha pensado que son puras imaginaciones mías; pero, Yak, aquello es tan cierto como que tú me ves en estos momentos.

–¿Quién enseñó a cantar a las ballenas?

–El Gran Espíritu de las Aguas.

–¿Y por qué cantan?

–¡Para el amor y la vida!

–¿Quéee?

El abuelo sonríe.

–Cuando están enamoradas y cuando deben orientarse en sus grandes viajes buscando el sol. Las ballenas tienen la sangre caliente, Yak, por eso se cubren con una gruesa capa de grasa y vienen desde muy lejos hasta aquí para alimentarse con los bancos de gambas que hay en estos lados del mundo. Poco antes de que se hiele el mar, huyen persiguiendo el sol. Respiran como nosotros, por eso expulsan el aire hasta arriba.

–¿Abuelo? –el muchacho abre los ojos muy grandes.

–Dime.

–¿Oyes?

Contienen la respiración. El frío les azota el rostro, pero el sonido que oyen no es el habitual del viento, sino una especie de lamento que se pierde en la inmensidad del mar cubierto de nieve.

–Sí –murmura el anciano–, parece un lamento.

–Como si alguien resoplara.

Hacen un nuevo silencio. Pueden hasta sentir el latido de sus corazones. Sobre esa angustiante quietud de la tundra hay un barboteo, como el de un náufrago.

–Quizá es un oso blanco malherido.

–Puede atacarnos, ¿verdad?

–Sí, pero debe de estar muy lejos –esfuerza la mirada y su rostro se llena de arrugas como la corteza de un árbol centenario–. La bruma me impide ver en el horizonte. Además, he visto tanto que ya tengo los ojos cansados.

–No, abuelo; yo tampoco veo nada.

Acechan el espacio abierto, que parece dilatarse hacia todas partes, y nada. Se concentran especialmente allí donde se interna el mar, pero no descubren la más mínima señal. Y están mucho tiempo mirando y oyendo.