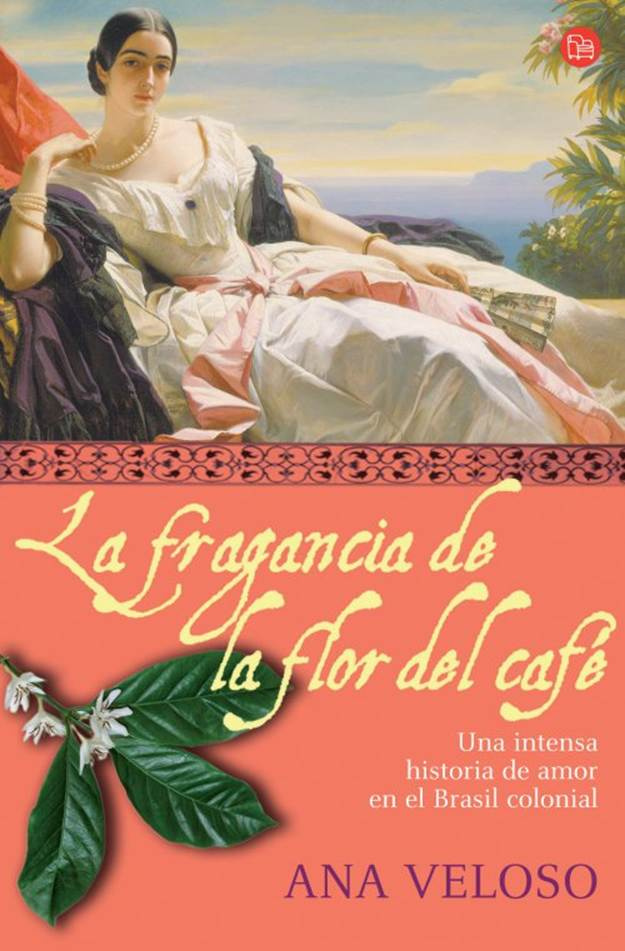

Ana Veloso

La Fragancia De La Flor Del Café

© 2005, Ana Veloso

Titulo Original: Der Duft der Kaffeeblüte

Traducido por Carmen Bas Alvárez

1884-1886

El café, pensó Vitória da Silva, es la planta más maravillosa del mundo. Ante la ventana abierta de su dormitorio contemplaba los campos. Las colinas de la fazenda se extendían hasta el horizonte y todas ellas estaban cubiertas por las ondulantes hileras del “oro verde” que durante la noche había cambiado de color: los capullos se habían abierto apenas finalizadas las lluvias de la semana anterior. Los arbustos estaban ahora cubiertos de delicadas flores blancas y, a lo lejos, parecía como si hubieran espolvoreado el paisaje con una fina capa de azúcar en polvo.

«¿Será así cuando nieva?», se preguntó Vitória como muchas otras veces. Nunca había visto la nieve. «Pero seguro que no huele tan bien», pensó. Inspiró con fuerza el aire cargado con el aroma de las flores del café, tan parecido al perfume del jazmín. Vitória pensaba salir después del desayuno a cortar algunas ramas, una costumbre que nadie de su familia entendía. «¿Por qué no pones unas flores bonitas en el florero?», solía preguntarle su padre. Para él, el café era sólo una planta útil, no un adorno.

Pero Vitória no pensaba igual. Le gustaban las plantas cuando estaban como ahora, a mediados de septiembre, cargadas de flores y su delicado aroma impregnaba toda la casa. También le gustaban cuando aparecían los primeros frutos y relucían todavía verdes bajo las flores blancas. Admiraba cuando estaban maduros y colgaban tersos, rojos y pesados entre las hojas verdes. Pero lo que más le fascinaba eran las ramas, cubiertas con flores y frutos en distinto grado de madurez y que parecían reflejar una mezcla de todas las estaciones del año.

¿Existía alguna otra planta tan cambiante? ¿Que fuera caprichosa como una rosa y productiva como ninguna otra planta y cuya esencia, el grano de café, tuviera a la vez un aspecto tan modesto y un sabor tan exquisito?

Vitória recordó de pronto que la esperaban para desayunar. Cerró la ventana. Le habría gustado seguir embriagada por el aroma y la vista de los cafetales. A pesar de que era muy temprano, el calor caía ya a plomo sobre el paisaje. Dentro de poco cualquier movimiento se convertiría en un suplicio. Cuanto más tiempo dejara Vitória la ventana y las cortinas abiertas, menos tardaría el sol abrasador en eliminar el frescor cuidadosamente preservado de la habitación.

– ¡Sinhá Vitória, dese prisa! La están esperando. -La criada asomó de pronto por la puerta dándose, como siempre, aires de importancia.

Vitória se sobresaltó.

– Miranda, ¿por qué te mueves siempre tan sigilosamente? ¿No puedes comportarte como una persona civilizada? ¡Tienes que llamar a la puerta y esperar a que te responda antes de entrar, te lo he explicado mil veces!

¿Pero qué podía esperar? Miranda llevaba poco tiempo a su servicio, era un ser tosco y sin modales que su padre había comprado al fazendeiro Sobral por compasión, de forma extraoficial, naturalmente, puesto que la importación de esclavos estaba prohibida desde 1850 y el comercio interior estaba estrictamente reglamentado. Hacía ya más de treinta años que no se celebraban subastas públicas de africanos recién llegados. El que necesitara más trabajadores debía confiar en la fertilidad de los esclavos existentes o recurrir al mercado negro. Y cuantos menos esclavos nuevos llegaban, mejor había que cuidar a los que se tenían. Un fazendeiro, un terrateniente, antes de dar latigazos a un esclavo rebelde, se lo pensaba hoy mucho más que hacía treinta años. Nadie podía permitirse tener braceros enfermos o hambrientos. Y menos el padre de Vitória, Eduardo da Silva, propietario de una de las mayores fazendas del valle del Paraíba y con más de 300 esclavos. Tenía demasiados enemigos como para poder permitirse infringir la ley o atentar contra la moral dominante maltratando a los negros. Además estaba casado con una mujer que llevaba a rajatabla el amor cristiano al prójimo. Y allí estaban los dos en el comedor, esperando a su hija, que excepcionalmente se retrasaba porque se había dejado llevar por sus ensoñaciones con las flores del café.

– ¡Di a mis padres que ya voy!

– Muy bien, sinhá Vitória -Miranda hizo una torpe reverencia, se dio la vuelta y cerró la puerta tras de sí.

«¡Cielos!», murmuró Vitória; se ajustó la falda de brocado con un gesto de disgusto, se puso sobre los hombros su bata de auténtico encaje de Bruselas y se miró al espejo que había sobre el tocador. Con gran habilidad se hizo una trenza que le llegaba casi hasta la cintura y la recogió en un pudoroso moño. Luego se calzó unas chinelas y se dirigió hacia el comedor.

Alma y Eduardo da Silva la recibieron con miradas de reproche.

– Vitória, hija mía. -Dona Alma saludó con voz ronca a su hija. Vitória fue hacia ella y le dio un beso en la frente.

– Mamae, ¿cómo se encuentra esta mañana?

– Como siempre, querida. Pero vamos a rezar para que tu padre pueda empezar a almorzar. Tiene prisa, como ya sabes.

– Papai, lo siento…

– ¡Sshh! Después.

Dona Alma ya había juntado las manos y murmuraba una breve oración. Con las oscuras sombras bajo los ojos, los arrugados dedos reumáticos y el cabello recogido y tirante, salpicado de numerosas mechas grises, tenía el aspecto de una anciana. Pero Alma da Silva tenía tan sólo cuarenta y dos años, una edad a la que muchas otras damas de la sociedad todavía acudían a bailes y miraban a los maridos de sus amigas. Y por muy ridículas que resultaran, a veces Vitória deseaba que su madre fuera también más alegre y un poco menos mártir.

– Amén -Eduardo da Silva finalizó impacientemente la oración apenas hubo recitado su mujer el último verso-. Bien, querida Vita, ahora puedes disculparte, si es eso lo que pretendías hacer antes.

Su padre mordió con fuerza su torrada, en la que había untado una gran cantidad de queso fresco y mermelada de guayaba. Pero tanto su mujer como su hija le disculpaban. Eduardo da Silva se levantaba todos los días a las cuatro, trabajaba durante dos horas en su escritorio para, después, al amanecer, dedicarse a sus otras tareas como fazendeiro. Inspeccionaba los establos y las senzalas, los barracones de los esclavos, recorría los campos a caballo y revisaba los cafetales, le daba al capataz las instrucciones diarias y todavía le quedaba siempre una palabra amable para el herrero o la mujer que ordeñaba el ganado. Alrededor de las ocho volvía a la mansión para desayunar con su mujer y su hija, un ritual que para él era sagrado. No era de extrañar que para entonces estuviera muerto de hambre y prescindiera en ocasiones de los buenos modales a la mesa.

En aquel momento se limpiaba las migas de la barba, que tenía el mismo impresionante aspecto que la del emperador.

– Papai, lo siento. Había olvidado por completo que hoy tiene que ir a Vassouras. Pero ¿es que no lo ha visto? ¡El cafetal está en flor! ¡Es maravilloso!

– Sí, sí, parece que va a ser una cosecha realmente buena. Espero que el senhor Afonso no haya pensado hoy lo mismo y se eche atrás.

– Seguro que no. Ni siquiera una cosecha tan buena como ésta puede salvarle ya. Esta vez venderá.

– ¡Que Dios te escuche, Vita! Pero con Afonso nunca se sabe. Está loco y es imprevisible. ¿Me pasas, por favor, los brioches?

La cesta con los bollos estaba justo delante de dona Alma, que intentó adelantarse a su hija. Pero aquel movimiento la obligó a detenerse de pronto haciendo un gesto de dolor.

– Mamae, ¿se encuentra mal?

– Los dolores son sencillamente espantosos. Pero no os preocupéis por mí, mandaré buscar al

Página siguiente