El caso Eatherly no constituye solamente una terrible e infinita injusticia hacia un individuo, sino que simboliza también el delirio suicida de nuestra época. Nadie que haya leído sin prejuicios las cartas de Eatherly podrá dudar de su salud mental, y me resulta muy difícil creer que los médicos que diagnosticaron su demencia estuvieran convencidos de lo acertado de este diagnóstico. El único error de Eatherly fue arrepentirse de su participación relativamente inocente en la brutal masacre. Es posible que los métodos que siguió para despertar la conciencia de sus contemporáneos sobre el delirio de nuestra época no fueran siempre los más acertados, pero los motivos de su acción merecen la admiración de todos aquellos que todavía son capaces de albergar sentimientos humanos. Sus contemporáneos estaban dispuestos a honrarle por su participación en la masacre, pero, cuando se mostró arrepentido, arremetieron contra él, reconociendo en este arrepentimiento su propia condena. Espero que la publicación del caso logre convencer a las autoridades para que le den un tratamiento más justo, y que éstas harán cuanto esté en sus manos para reparar la injusticia que se le ha infligido.

Introducción de Robert Jungk

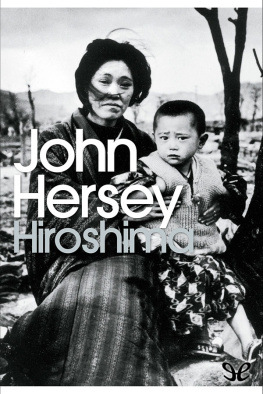

Desde 1945, los especialistas occidentales han escrito millones de palabras sobre los «efectos de las armas nucleares». Sin embargo, esta abundante literatura muestra una laguna fundamental. Ciertamente, estos especialistas han investigado con total exactitud miles de ruinas y docenas de miles de supervivientes de la gran catástrofe, pero han excluido de estos estudios tan exhaustivos algo muy importante: se han excluido a sí mismos.

Sin embargo, de este modo han pasado por alto un hecho decisivo: las bombas atómicas alcanzan también a quien las emplea, incluso a quien planea de forma rigurosa su posible utilización.

Ciertamente, este «efecto retroactivo» de los medios de aniquilación masivos no es de naturaleza física, sino espiritual y anímica: el poder de destrucción de las «armas» nuclea res, que excede todo potencial destructivo puesto a prueba en la guerra, impone sobre quienes las han utilizado, o quieren utilizarlas, unas cargas a la que no pueden hacer frente ni en su conciencia ni en su subconsciente.

El «caso Eatherly» ha sido el primero en abrirnos los ojos sobre el efecto retroactivo de las nuevas «armas». Este caso nos presenta a alguien que no mira a otra parte, que no reprime el horror en cuya realización ha participado, sino que lo experimenta profundamente como su propia culpa, que grita mientras la mayoría calla, endurecida o resignada.

Probablemente, para las futuras generaciones, la desorientación, la indignación y los tormentos de Eatherly serán más «normales» que las reacciones de sus compatriotas o de sus contemporáneos en general.

Todos nosotros deberíamos confesar y sentir su mismo dolor, deberíamos combatir con todas las fuerzas de nuestra conciencia y de nuestra razón el triunfo de lo inhumano y de lo antihumano.

Sin embargo, permanecemos callados, nos resignamos, nos «hacemos los duros».

Pero nuestra tranquilidad es sólo aparente. En verdad, tampoco nosotros somos capaces de hacer frente a las cargas que nos imponen las nuevas «armas». Su peso hace que cedan los fundamentos de nuestra existencia moral y política. Cada vez es mayor la desproporción existente entre aquello que defendemos y los medios con los que contamos para defenderlo. Esto conduce a insuperables tensiones internas y es causa de una enfermedad mental colectiva que hoy se manifiesta ya con toda su agudeza en muchos de nuestros contemporáneos.

Estados Unidos, el primer país que desplegó en la escena mundial esa monstruosidad y que incluso siguió desarrollándola tras las advertencias procedentes de Japón, también fue el primero en verse afectado por el carácter retroactivo de las bombas. ¡Cuán leve es en realidad el «caso Eatherly» comparado con el «caso Estados Unidos», mucho más grave en razón de su carácter inconfesado! En verdad, el elemento trágico de este drama no son las penas de este piloto de Texas, sino la fatal ofuscación de su país y de sus conciudadanos. Para liberar a la «libertad del miedo», ese país extendió por el mundo el miedo a las armas nucleares; para garantizar la libertad y la felicidad de los individuos, cree tener que responder con la muerte de millones y millones de personas.

Pero además está el «caso Unión Soviética», el «caso Gran Bretaña», el «caso Francia», el «caso Alemania»; mañana quizás esté el «caso Suecia», el «caso Suiza», el «caso Israel» y el «caso China»: ningún país que decida servirse de las «nuevas armas», destructoras de todos los valores y de todo derecho, para defender sus propios valores y derechos, es capaz de superar sin profundas secuelas la prueba que representa para el espíritu un propósito de este tipo.

Pues, aunque no exploten jamás, las armas nucleares, listas para ser empleadas, ejercen un efecto retroactivo sobre sus posibles usuarios. Esas armas vacían de contenido la democracia, pues ponen las decisiones más importantes en manos de unos cuantos y producen un embrutecimiento generalizado de quienes las poseen, que siempre han de estar decididos y dispuestos a todo. Esas armas logran que los países que cuentan con armamento nuclear pierdan la fe en su propia humanidad y moralidad.

Quien observa la fotografía del joven Robert Eatherly, el voluntario de guerra que se enroló en la aviación norteamericana, reconoce el rostro del típico clean cut boy norteamericano. En su rostro todavía no hay escritas muchas cosas, pero las pocas que refleja parecen reproducir fielmente todas las virtudes de manual: franqueza, valor, pureza e inocencia.

Miles y miles de barbiponientes abrazaron entonces las armas, con el fin de defender los valores de decency and democracy contra la barbarie del nacionalsocialismo. Al cambiar sus estudios en Texas por el cuartel, el estudiante Eatherly todavía estaba en condiciones de creer que la libertad y la humanidad podían defenderse con la fuerza de las armas.

Su actual posición contra cualquier tipo de guerra, incluso contra una guerra supuestamente justa, tiene tanto más peso. Pues entre la decisión del voluntario de guerra y el no a la guerra del pacifista, se encuentra la experiencia de la destrucción atómica, en la que Eatherly había participado sin conocer propiamente el papel que se le había adjudicado.

Se cuenta que, tras la estremecedora experiencia de Hiroshima, el comandante Eatherly pasó días enteros sin hablar con nadie. Pero en la base de Tinián —la isla donde el piloto esperaba la desmovilización junto a los bombarderos que entre tanto habían alcanzado una dudosa fama mundial— este hecho no se tomó demasiado en serio. Battle fatigue («cansancio ocasionado por el combate»), así fue como se calificó su estado. Muchos habían caído víctimas de él, y en 1943, tras trece meses de intenso e ininterrumpido servicio, Eatherly ya había sufrido ese mismo agotamiento nervioso en el sur del Pacífico.

En aquella ocasión pudo recuperarse sometiéndose a un tratamiento en una clínica neoyorquina que duró apenas dos semanas, y esta vez también parecía recobrar con bastante rapidez ese estado que en tiempos de tregua los veteranos del Pacífico consideraban el «comportamiento normal»: largas sesiones de póquer salpicadas de tacos, chistes y recuerdos.

Por aquel tiempo se difundió por todo el mundo la noticia de que uno de los pilotos participantes en la ofensiva sobre Hiroshima había ingresado en un convento para expiar su culpa a través de la oración. Esto no era más que una leyenda. En verdad, el comandante L., a quien se refería esta noticia, había ocupado un puesto como director de una fábrica de chocolate. En este caso, el rumor mostraba ser «más verdadero que la realidad». Hablaba sin fundamento de un acto de contrición que debería haber tenido lugar.