En memoria de Hannah Arendt

La mirada de gueto de sus ojos verdes se llena de asombro cada vez que presencia una actuación de la que, pese a sus extraordinarias dotes, ella misma no es capaz, especialmente cuando se trata de creaciones musicales o pictóricas. No es que carezca de talento musical, pero no es autónoma a ese respecto. Cuando canta —lo que rara vez ocurre— resulta chocante, pues de su boca de mujer sale una voz de bajo.

Aprecié por primera vez esa mirada hace poco, cuando escuchábamos a Schnabel, en su interpretación del movimiento dialógico en mi menor del concierto para piano en sol mayor de Beethoven. Ignoro si la expresión de asombro de sus grandes ojos respondía a la ejecución de la pieza, al diálogo entre la orquesta y el piano o a la genialidad de Beethoven por ponerlos a dialogar así. En el camino de vuelta me preguntó si sabía qué se decían el uno al otro. Cuando confesé que, aunque conocía el diálogo desde la infancia porque mi padre interpretaba la pieza y creía entenderlo, no me sentía capaz de contestar a su pregunta, sufrió una honda decepción; no, apenas podía creerme, porque ella confiaba tan absolutamente en el lenguaje que no daba crédito a la posibilidad de que no todo pudiera expresarse en él. Y quizá me tuviera por alguien capaz de trasladar todo lo extra o prelinguístico «al lenguaje del lenguaje» y conseguir así que lo extralingüístico se pusiera de repente a hablar.

Hannah Arendt, Berlín, 1930.

De ahí que se sienta enormemente agradecida cuando lo consigo, sobre todo mientras contemplamos un cuadro. Siempre me conmueve su mirada de sorpresa y gratitud cuando en el museo Kaiser Friedrich abro sus «ojos cerrados», como ella dice, ante un lienzo, «traduciéndolo al lenguaje». Carece, en efecto, de un acceso independiente a las artes plásticas. Es una hija del pueblo del Libro, más aún, su encarnación. Su peculiaridad radica en su ilimitada comprensión de lo dicho y escrito, y de los semejantes a los que hace hablar. Está íntimamente familiarizada con el hombre del siglo V mediante la lectura de sus escritos, y parece conversar con él de igual a igual, aunque nunca sé muy bien cuándo su ilimitada comprensión desemboca eo ipso, al menos durante la conversación, en acuerdo.

La injusticia de que le esté vedado el acceso directo al mundo de la pintura y la música, así como todo aquello de lo que no es capaz, despierta en mí un inmenso asombro, incluso indignación. (Lo que no tiene nada de extraño, porque sus competencias son inusualmente amplias; para ella, tanto la preparación de un estofado como la interpretación de un pasaje de san Agustín son como un juego de niños: fáciles, no banales.)

Su admiración en el museo Kaiser Friedrich se dirigía sobre todo a las pinturas mismas, a las que se asoma asombrada al hilo de mis explicaciones, como si «las paredes se convirtieran en ventanas», según sus propias palabras. Respondía en segundo lugar al hecho (del que se siente ligeramente avergonzada) de que no puede «conocer por sí sola» este mundo. Y la turbación aporta a su belleza un toque conmovedor e insólito, pues tiene tantas capacidades y es (tan desmesuradamente) asertiva y dominante... Hasta asegura, en una curiosa mezcla de humildad y desvergüenza, no haber sabido antes que también las pinturas «hablan», y que es necesario aprender sus lenguajes (sí, en plural). Y, para terminar, puede que su admiración también se dirigiera, en tercer lugar, a mí, al intérprete.

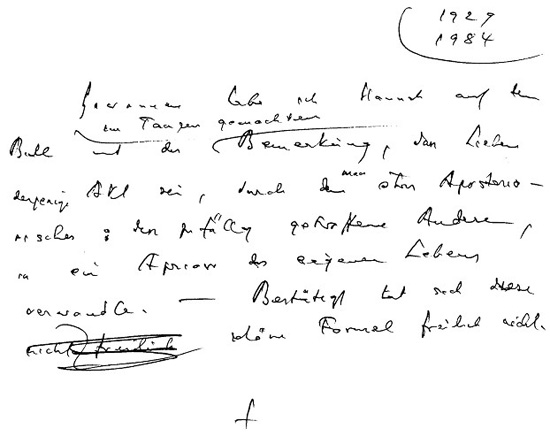

Mónadas

Pergeñé estos diálogos con Hannah Arendt en las Navidades del año 1975, poco después de la muerte de Hannah, apoyándome en anotaciones tomadas en Drewitz en torno a 1930. Supongo que los esbozos que hice hace nueve años eran ya más poesía que verdad. El texto que aquí presento, empero, se remonta al año 1984. Y la letra del mismo —no, desde luego, el tema ni la situación— tiene, con toda certeza, tanto de poesía como de verdad. No me es posible ponderar cuánto hay en él de Hannah, cuánto de mí, cuánto de entonces, cuánto de hoy: intenté recrear en mi mente la original forma de hablar y pensar de Hannah, ya entonces tan peculiares, pero no lo conseguí; solo he logrado describir sus gestos. No es posible llevar a cabo semejante reconstrucción después de cincuenta años de total separación. Y como sucede en todos mis diálogos filosóficos, donde siempre soy yo quien acaba teniendo la razón —I can’t help that—, el texto, debo reconocerlo, es terriblemente injusto. A ello se suma que uno solo recuerda realmente los propios argumentos, y, por último, que en la actualidad sigo prestando al tema del diálogo —la desintegración del mundo en mónadas, la incomunicación de las mónadas— una intensa dedicación. Por ello es muy posible que haya proyectado o reflejado argumentos del presente en el pasado. El espanto de Hannah, en cambio, no tanto ante lo «antisistemático» de mi pensamiento sino del mundo mismo, es fiel a la realidad.

El «escenario» de las conversaciones —también esto es absolutamente auténtico— es el angosto balcón de una diminuta y humilde casa de Drewitz, en la que ocupábamos en subarriendo una alcoba, un cuarto de estar y una cocina minúscula. Aunque Hannah solo tenía 22 o 23 años, ya había defendido su tesis sobre san Agustín, una obra enteramente independiente desde el punto de vista intelectual, aunque estilísticamente bastante oscura. En aquella época era a la par profunda, insolente, alegre, mandona, melancólica, danzarina...; no asumo responsabilidad alguna por las posibles contradicciones de semejante descripción: sencillamente, era así.

Günther Anders, Berlín, 1932.

Estábamos sentados en el diminuto balcón, uno frente al otro; entre ambos había una cesta enorme repleta de cerezas, y botes de mermelada vacíos a izquierda y derecha de nosotros, pues deshuesábamos los oscuros y brillantes frutos para confitarlos, tarea con la que Hannah disfrutaba de lo lindo, como del arte culinario en general, que dominaba con tanta maestría como el de la filosofía. Echábamos los huesos en un cubo y la pulpa en otro, o en nuestras bocas; sobre todo, en la suya, ya que su adicción a los cigarrillos era tan fuerte como su adicción a las cerezas en cuanto comenzaba la sesión. En realidad se tragaba muchas cerezas casi sin masticar simplemente para lanzarse cuanto antes sobre la siguiente: seguro que a menudo se tragaba hasta el hueso, quizás a veces incluso el tallo, y durante esos frugales tentempiés disfrutaba colgándose de las orejas un zarcillo de cerezas, como hacen los niños —el cual producía un bonito efecto entre sus rizos castaños. Hannah podía ser, en sus súbitos cambios de humor, bulliciosa y alegre como un niño. Teníamos la boca y las manos pringosas, manchadas de color rojizo, pero no nos importaba, porque el jugo de las cerezas no era para nosotros algo sucio, y además tampoco nos impedía entregarnos apasionadamente a nuestra ocupación diaria favorita, apenas interrumpida por cualquier otra, a saber: el