La ciencia en el alma reúne cuarenta y dos ensayos, debates y homenajes que abarcan tres décadas, y llega en un momento oportuno y necesario. En una época de fake news y de cuestionamiento de creencias universales, en este apasionado alegato Dawkins insiste en que la razón sea la protagonista de nuestra vida, dejando de lado comportamientos execrables como la xenofobia o la misoginia, que deberían quedar fuera de todo relato. Asimismo recalca la importancia de las pruebas empíricas y critica la mala praxis científica, la presencia de la religión en las escuelas y a los negacionistas del cambio climático. Precisamente ahora, cuando tanta gente cuestiona la realidad de la evolución, Dawkins se pregunta qué pensaría Darwin de su propio legado, y reconoce que la ciencia es poseedora de muchas de las virtudes de la religión —«explicación, consuelo e inspiración»— sin la pesada carga que aquella conlleva: la superstición y el prejuicio.

I NTRODUCCIÓN DEL AUTOR

Escribo esto dos días después de disfrutar de una increíble visita al Gran Cañón de Arizona —la palabra «increíble» aún no ha sufrido la degradación que ha vivido la palabra «fantástico», aunque me temo que lo hará—. Para muchas tribus nativas americanas, el Gran Cañón es un lugar sagrado: es el hogar de numerosos mitos originarios, desde los havasupai hasta los zuñi; el silencioso lugar donde reposan los muertos de los hopi. Si me obligaran a escoger una religión, ese sería el tipo de creencia por la que me decantaría. El Gran Cañón confiere importancia a cualquier religión, superando la insignificante pequeñez de las religiones abrahámicas, los tres cultos en disputa que, gracias a un accidente histórico, todavía afligen al mundo.

La oscura noche en la que salí a pasear junto al borde sur del cañón, me recosté en un muro bajo y observé la Vía Láctea. Estaba mirando el pasado, siendo testigo de una escena que ocurrió hace cien mil años —el momento en el que la luz inició su largo recorrido para atravesar mis pupilas e iluminar mis retinas—. Al amanecer del día siguiente, regresé al mismo punto y me estremecí por el vértigo que sentí al observar el lugar en el que me había tumbado durante la noche y bajé la mirada hacia el fondo del cañón. Una vez más, estaba observando el pasado, en este caso, dos mil millones de años atrás, en la época en la que solo los microbios se revolvían invisibles bajo la Vía Láctea. Si las almas de los hopi estuvieran durmiendo en ese silencio majestuoso, se les unirían los fantasmas rocosos de trilobites y crinoideos, braquiópodos y belemnoideos, ammonoideos e incluso dinosaurios.

¿Había algún punto, en el algo más de un kilómetro de progresión evolutiva contenida en los estratos del cañón, en el que algo que podríamos llamar «alma» apareció como una luz que se enciende de repente? ¿O acaso el «alma» se deslizó sigilosamente en nuestro mundo: una débil milésima de alma en un palpitante gusano tubular, una décima de alma en un celacanto, la mitad de un alma en un tarsero, luego, una típica alma humana y, finalmente, un alma de la magnitud de un Beethoven o un Mandela? ¿O, simplemente, es una tontería hablar de cualquier tipo de alma?

No es una tontería si a lo que nos referimos es a un sentido incontenible de identidad personal, subjetiva. Cada uno de nosotros sabe que la poseemos, incluso a pesar de que, como muchos pensadores modernos afirman, se trate de una ilusión —una ilusión creada, tal como los darwinianos especularían, porque una representación coherente dotada con un propósito singular nos ayuda a sobrevivir—.

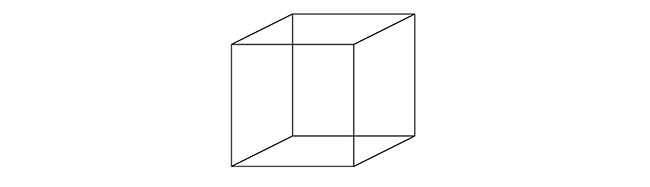

Las ilusiones visuales, como el cubo de Necker,

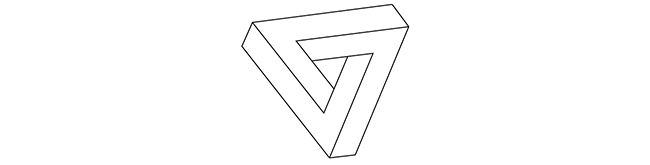

o el triángulo imposible de Penrose,

o la ilusión de la máscara hueca demuestran que la «realidad» que vemos está formada por modelos restringidos construidos en el cerebro. El patrón de líneas dibujadas sobre un papel que crea el cubo de Necker es compatible con dos construcciones alternativas de un cubo tridimensional, y el cerebro adopta los dos modelos de uno en uno: la alternancia es palpable e incluso se puede medir su frecuencia. Las líneas dibujadas sobre un papel que crean el triángulo de Penrose son incompatibles con cualquier objeto del mundo real. Estas ilusiones burlan el software de construcción de modelos del cerebro, y de este modo revelan su existencia.

De la misma forma, el cerebro construye con su software la útil ilusión de la identidad personal, un «yo» que reside, aparentemente, justo detrás de los ojos, un «agente» que toma decisiones gracias a su libre albedrío, una personalidad individual que persigue objetivos y siente emociones. La construcción de la noción de persona se produce de forma progresiva al inicio de la infancia, puede que mediante la unión de fragmentos diferentes. Algunos trastornos psicológicos se interpretan como un desdoblamiento de la personalidad, un fallo en el proceso de unión de esos fragmentos. No es una especulación descabellada pensar que el crecimiento progresivo de la conciencia en los bebés es el reflejo de una progresión similar ocurrida en la escala de tiempo superior de la evolución. ¿Tiene, por ejemplo, un pez, un sentimiento rudimentario de identidad consciente, algo que estaría a un nivel parecido al que tiene un bebé humano?

Podemos especular sobre la evolución del alma, pero únicamente si utilizamos esa palabra para referirnos a una especie de modelo interno construido de un «yo». Porque las cosas son muy diferentes si por «alma» queremos referirnos a un espectro que sobrevive a la muerte del cuerpo. La identidad personal es una consecuencia emergente de la actividad material del cerebro y puede desintegrarse, revirtiéndose finalmente al vacío que era antes de nacer, cuando el cerebro se descompone. Pero hay usos poéticos de la palabra «alma» y palabras relacionadas que no me avergüenza utilizar. En un ensayo publicado en mi anterior antología, El capellán del diablo, utilicé esas palabras para alabar a un gran profesor, F. W. Sanderson, que fue director de mi antiguo colegio antes de que yo naciera. Sin embargo, como el riesgo de que se produzca un malentendido siempre está presente, escribí sobre el «espíritu» y el «fantasma» del fallecido Sanderson: