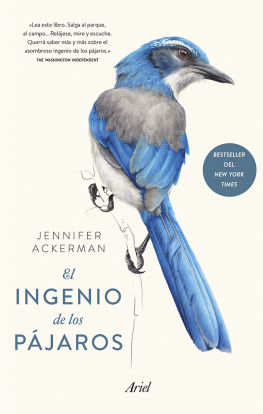

Título original: L’Intelligence animale. Cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants, originalmente publicado en francés, en 2017, por Odile Jacob, París

© Odile Jacob, 2017

Primera edición en esta colección: abril de 2018

© de la traducción, Ana Nuño, 2018

© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2018

Plataforma Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14

www.plataformaeditorial.com

info@plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-17114-95-4

Diseño de portada: Berta Tuset Vilaró

Realización de cubierta y fotocomposición: Grafime

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

A mi pequeño primate, que empieza apenas a vivir.

Prefacio

Querida Emmanuelle:

Salvo las primeras páginas, cuya generosidad no merezco, qué libro tan bonito has escrito, qué manera tan elegante y cabal de poner en su lugar a los humanos. Son muchas las enseñanzas que ofrece, sobre todo a quienes no nos conformamos con ver este mundo con superficial curiosidad, y abarcan desde la misma existencia hasta todo lo que la rodea, su entorno y su mundo. Un mundo de una continuidad pasmosa desde hace cuatro mil millones de años, rebosante de ideas, astucias y estrategias para alimentarse, seducir, protegerse, sin desatender las inclinaciones, las comodidades y los gustos de cada ser ni el marco en el que desarrolla su vida y busca su seguridad. Los seres vivos improvisan constantemente para hacer realidad sus más preciados deseos, y el único freno a esta diversidad y creatividad es el que impone la genética, que, por otro lado, ha resultado mucho más flexible de lo que se pensaba y útil para poner coto a sus locuras y orden en su vida. No hay que olvidar que, al menos de momento, nuestro planeta (y tal vez nuestro sistema estelar) es el único dotado de una biosfera que extiende su corona miles de metros hacia arriba y otros tantos bajo nuestros pies para dar cobijo a un patrimonio de cuya unicidad deberíamos ser cada día más conscientes, porque es un tesoro de formas, colores, actividades, conductas, ideas y, por qué no decirlo, también sentimientos, confianza, complicidad y afectos entreverados de aprensiones y recelos, que en realidad son prevención y defensa. Por lo demás, tanta generosidad es debida a la obsesiva compulsión de la naturaleza por conservar cada una de las especies formadas en su seno, a cada individuo enfrentado a los mil y un obstáculos de un mundo que trata igualmente al cazador y a su presa, que a veces, encima, intercambian sus roles.

Pero estas reflexiones son apenas un efecto de contagio de la mirada de asombro y maravilla con la que observa el mundo la naturalista que eres, Emmanuelle. Hay que insistir con los humanos, decirles una y otra vez que situarlos en la naturaleza es un pleonasmo que contribuye a su comprensión del mundo y, al mismo tiempo que una lección de humildad, les brinda la oportunidad de celebrar la vida contigo. Alguna vez, por pereza, he puesto a una de mis conferencias el banal título «El pasado ilumina el futuro», pero prefiero este otro que descubro en tu libro: «El presente también ayuda a comprender el pasado». Un libro, querida Emmanuelle, que es todo un regalo, un paseo planetario entre los seres vivos (con su estado civil linneano debidamente indicado entre paréntesis), observados sin prisas y según el ritmo que mejor se ajusta a cada uno de ellos. Disfruto con cada experimento, con el ingenio que observo en cada «manejo», para decirlo con coloquialismo, porque hay que ser muy ocurrente para poder observar las ocurrencias de otros. El caso es que los experimentos funcionan, alguno incluso causa sorpresa (siempre hay que estar preparado para lo inesperado), y a veces sencillamente no pasa nada, pero esto es lo de menos: todos somos seres caprichosos, y nuestra única ley es respetar lo observado.

Soy naturalista, como sabes, y por eso me siento tan a gusto en estas páginas. Dediqué un año entero, en la Universidad de Rennes, a estudiar los arácnidos, una actividad bastante aburrida a primera vista, pero que me introdujo en un mundo que no ha dejado de sorprenderme por su riqueza, diversidad y genialidad. También soy paleontólogo y he hecho algunos pinitos como paleoantropólogo. El caso es que me veo en la obligación de decepcionarte un poco, defenderme otro tanto y, sobre todo, recuperar el tiempo perdido.

Empiezo por la decepción. Formé parte de quienes expresaron la opinión de que el renovado Museo del Hombre debía conservar su nombre aparentemente sexista porque pensaba que ochenta años de fama mundial, debida al talento de sus fundadores, Paul Rivet, Georges-Henri Rivière y Jacques Soustelle, daban a esta institución el «derecho» a conservarlo que le concede una larga tradición.

El paleoantropólogo se defiende recordando que lo primero que empieza por romper es su cabeza, porque solo de ese modo puede llegar a saber dónde ha de excavar para encontrar fósiles, que tienen la mala costumbre de hallarse enterrados, y, después de analizarlos, comprender lo que dicen. Como también sabes, he pasado muchos años sobre el terreno (donde me tocó dormir más veces al raso que en mi cama). Pues bien, casi siempre que descubría un pedazo de hueso roto que perteneció a un humano o prehumano, fue al cabo de bucear en cerca de cinco toneladas de osamenta de otros vertebrados. Y no me cuesta nada reconocer que, desprovisto de datos estadísticos (!) y pese al progreso innegable que supone la actual tecnología de las imágenes digitales, que nunca podrá competir con la observación directa pero que facilita el acceso a los tejidos para comprender su estructura y biomecánica, a las células y sus isótopos y, si el fósil no es demasiado antiguo, a los restos de ADN nuclear y mitocondrial que el azar haya tenido la bondad de preservar…, supongo, después de todo esto, que ha llegado la hora de disculparme (pero solo un poco) por lo rudimentario de los exámenes anatómicos comparados y por el inexcusable atajo que supone la interpretación funcional de hendiduras y bultos, del significado de las articulaciones, de la fase tafonómica, etcétera. El paleoantropólogo, es sabido, sufre dos enfermedades incurables: saber cuanto antes qué edad tiene el pedacito de hueso en su mano y conocer la filiación de su dueño original…

Por último, y para hacerme perdonar o al menos intentarlo, quiero que sepas, querida Emmanuelle (aunque sospecho que ya lo sabes), que mis estudiantes y colegas me llamaban «espalda plateada», y no hará falta que te recuerde que así, de esta linda manera, son llamados los gorilas alfa adultos… A partir de ahí poco puedo decir en mi descargo, salvo que nací sin previo aviso (cosa que supe por una indiscreción) en el seno de una familia de homínidos, donde, además, me tocó representar dos géneros a la vez, lo que reconozco que no tiene nada de desagradable.

En fin, estoy seguro de que tus lectores van a disfrutar con la plétora de ejemplos de tu libro, por su variedad y excepcional interés para quienes no disponen del tiempo necesario para dedicarse a observar la naturaleza con detenimiento. Y me siento orgulloso de haber podido escribir estas palabras de introducción a lo que es todo un «Emmanuelle en el país de las maravillas». La «herramienta» y la «inteligencia» te han servido de guía, pero tu libro va más allá y describe en toda su amplitud el extraño y maravilloso fenómeno de la vida. Como decía Dostoievski, «la belleza salvará al mundo».