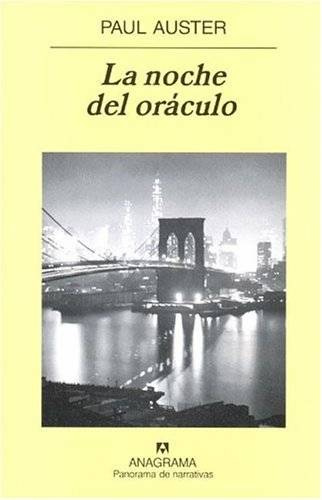

Paul Auster

La Noche Del Oráculo

Había estado mucho tiempo enfermo. Cuando llegó el día de salir del hospital, apenas sabía andar, casi no recordaba quién era. Haga un esfuerzo, me dijo el médico, y en tres o cuatro meses volverá a habituarse a las cosas. No le creí, pero de todos modos seguí su consejo. Me habían desahuciado, y ahora que había desbaratado sus predicciones y seguía misteriosamente con vida, ¿qué otra cosa podía hacer sino vivir como si tuviera todo un futuro por delante?

Empecé dando pequeños paseos, nada más que una o dos manzanas y luego vuelta a casa. Sólo tenía treinta y cuatro años, pero a todos los efectos la enfermedad me había convertido en un anciano: uno de esos viejales temblorosos que van arrastrando los pies y no pueden poner uno delante de otro sin mirar cuál es cuál. Incluso a la lentitud con que me movía entonces, andar me producía una extraña y volátil sensación de ligereza, un barullo de señales confusas y fallidas conexiones mentales. El mundo empezaba a girar y dar tumbos ante mis ojos, desplazándose como una imagen en un espejo ondulado, y siempre que intentaba centrar la mirada en una sola cosa, aislar un objeto de la vertiginosa avalancha de colores -un pañuelo azul anudado a la cabeza de una mujer, digamos, o la luz roja en la parte trasera de una furgoneta- empezaba inmediatamente a descomponerse, a esfumarse, a desaparecer como una gota de tinta en un vaso de agua. Todo temblaba y se estremecía, se disgregaba en todas direcciones, y durante las primeras semanas me costaba trabajo averiguar dónde acababa mi cuerpo y empezaba el resto del mundo. Me daba contra las paredes y los cubos de basura, me enredaba en las correas de los perros y los papeles que llevaba el viento, tropezaba en las aceras más lisas. Llevaba toda la vida viviendo en Nueva York, pero ya no entendía ni las calles ni el gentío, y cada vez que salía a una de mis breves excursiones me sentía como perdido en una ciudad desconocida.

El verano llegó pronto aquel año. Al final de la primera semana de junio empezó a hacer bochorno, un tiempo desagradable, agobiante: día tras día de cielos apáticos, verdosos; el aire impregnado de efluvios de basura y gases de los tubos de escape; el calor que emanaba de cada ladrillo y bloque de cemento. A pesar de todo seguí adelante, obligándome a bajar las escaleras y salir a la calle todas las mañanas, y a medida que el desconcierto se me iba disipando en la cabeza y las fuerzas me volvían poco a poco, fui capaz de alargar los paseos y llegar a algunos de los rincones más apartados del barrio. Diez minutos pasaron a ser veinte; una hora se convirtió en dos; dos horas se hicieron tres. Respirando trabajosamente, con la piel siempre bañada en sudor, caminaba sin rumbo como un espectador del sueño de otro, observando el bullicioso ajetreo del mundo y maravillándome de haber sido un día como aquella gente que me rodeaba: siempre con prisa, siempre de acá para allá, siempre tarde, apurándome para hacer un montón de cosas más antes de que se pusiera el sol. Ya no servía para seguir jugando a aquello. Ahora era mercancía estropeada, un cúmulo de piezas averiadas, un desbarajuste neurológico, y todo aquel afán de ganar y gastar me dejaba completamente frío. Para distraerme un poco, empecé a fumar otra vez y a pasar la tarde en cafeterías con aire acondicionado, pidiendo refrescos y emparedados de queso a la plancha mientras escuchaba conversaciones perdidas y me leía tres periódicos distintos de cabo a rabo. Pasó el tiempo.

El día en cuestión 18 de septiembre de 1982-, salí del apartamento entre las nueve y media y las diez de la mañana. Mi mujer y yo vivíamos en Brooklyn, en el barrio de Cobble Hill, a medio camino entre Brooklyn Heights y Carroll Gardens. Normalmente echaba a andar en dirección norte, pero aquel día fui hacia el sur, torciendo a la derecha al llegar a la calle Court y siguiendo seis o siete manzanas en línea recta. El cielo estaba del color del cemento: nubes oscuras, ambiente plomizo, llovizna arrastrada por grises ráfagas de viento. Siempre he tenido debilidad por esa clase de tiempo, y me sentía contento en aquella mañana deslucida, sin echar en absoluto de menos la canícula de días atrás. A los diez minutos de salir, a mitad de la manzana situada entre Carroll y President, vi una papelería en la acera de enfrente. Estaba encajonada entre un zapatero remendón y una tienda de comestibles abierta las veinticuatro horas, la única fachada alentadora en una hilera de edificios mediocres y ruinosos. Supuse que no llevaba mucho tiempo allí, pero a pesar de ser nueva y del ingenioso arreglo del escaparate (torres de bolígrafos, lapiceros y reglas colocados de forma que recordaban la silueta de Nueva York recortada contra el cielo), el Palacio de Papel parecía una papelería muy pequeña para ofrecer algo interesante. Si decidí cruzar la calle y entrar, debió de ser porque en mi fuero interno deseaba ponerme a trabajar otra vez; sin saberlo, sin ser consciente del impulso que iba creciendo en mi interior. No había escrito nada desde que volví del hospital en mayo -ni una frase, ni una palabra- y no sentía el menor deseo de hacerlo. Ahora, tras cuatro meses de apatía y silencio, se me metió de pronto en la cabeza que tenía que renovar las existencias: plumas y lapiceros, un cuaderno, cartuchos de tinta y gomas de borrar, carpetas y blocs de notas, de todo.

Había un chino sentado tras la caja registradora en la parte delantera. Parecía un poco más joven que yo. Y al mirar por el escaparate cuando me disponía a entrar en la tienda, vi que estaba inclinado sobre una libreta, escribiendo columnas de cifras con un portaminas de color negro. Pese al frío que hacía aquel día, llevaba una camisa de manga corta -una de esas ligeras y anchas prendas veraniegas de cuello abierto- que acentuaba la delgadez de sus brazos cobrizos. Sonó un campanilleo cuando abrí la puerta y el hombre alzó un momento la vista para saludarme cortésmente con un movimiento de cabeza. Le devolví el saludo, pero antes de que pudiera decirle algo volvió a bajar la vista para sumirse de nuevo en sus cálculos.

El tráfico debía de pasar por un rato de calma en la calle Court, a menos que el cristal del escaparate fuera sumamente grueso, porque mientras echaba a andar por el primer pasillo para inspeccionar la tienda, de pronto percibí el silencio que reinaba allí dentro. Yo era el primer cliente del día, y la quietud era tan absoluta que se oía el rasgueo del lapicero del chino a mi espalda. Siempre que pienso ahora en aquella mañana, el ruido del lápiz es lo primero que me viene a la memoria. En la medida en que la historia que me dispongo a contar tenga algún sentido, creo que ahí es donde comienza: en el lapso de aquellos breves segundos, cuando el ruido de aquel lápiz era el único sonido que quedaba en el mundo.

Empecé a recorrer el pasillo, deteniéndome cada dos o tres pasos para examinar los artículos de los anaqueles. Se trataba en su mayoría de material escolar y de oficina normal y corriente, pero para ser un local con tan poco espacio ofrecía una selección sorprendente y esmerada, y me impresionó el cuidado con que se había procedido a almacenar y colocar tal plétora de objetos, que parecían incluir desde sujetapapeles de latón de seis tamaños diferentes a doce modelos distintos de clips. Al dar la vuelta a la esquina y empezar a recorrer el otro pasillo hacia la parte delantera, observé que habían dedicado una estantería a una serie de artículos de importación de gran calidad: cuaderno italianos con tapas de piel, agendas de direcciones hechas en Francia, delicadas carpetas japonesas de papel de arroz, Había también dos montones de cuadernos alemanes y portugueses. Los portugueses me resultaban especialmente atractivos, y con sus tapas duras, sus líneas cuadriculadas y sus pliegos de resistente papel cosido donde no se corría la tinta, en cuanto cogí uno y lo tuve entre las manos supe que iba a comprármelo. No tenía nada de extravagante ni ostentoso. Era un artículo práctico: sobrio, sin pretensiones, funcional, nada de esos libros de hojas en blanco que a uno se le ocurriría comprar para hacer un regalo. Pero me gustaba el detalle de que estuviera encuadernado en tela, y también me complacía el formato: veintitrés centímetros y medio por dieciocho y medio, lo que lo hacía ligeramente más corto y más ancho que los cuadernos normales. No puedo explicar por qué, pero esas dimensiones me parecieron sumamente satisfactorias, y, al tener aquel cuaderno en las manos por primera vez, sentí algo parecido a un placer físico, una súbita, incomprensible oleada de bienestar. Sólo quedaban cuatro cuadernos en el montón, cada uno de distinto color: negro, rojo, marrón y azul. Me decidí por el azul, que por casualidad era el que estaba encima.

Página siguiente